La nascita dei materiali petrolchimici a base materia di origine biologica ha rappresentato una svolta nell’industria delle materie prime fornendo uno strumento efficace nel controllo dei rilasci di CO2 fossile in atmosfera, uno dei maggiori fattori che influenza il cambiamento climatico. La verifica del contenuto di materia rinnovabile nei prodotti è possibile attraverso la misura del contenuto di Carbonio 14 appositamente normata dallo standard UNI CEN/TS 16640:2014. In questo contributo verranno discussi in modo illustrativo i criteri di base necessari all’applicazione della norma e verranno esposti i principali indicatori numerici prodotti a seguito dell’attività di collaborazione tra il laboratorio CIRCE dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ed il consorzio Biorepack nell’ambito delle attività relative alla riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

The development of bio-based materials represented a breakthrough in the raw materials industry by providing an effective tool to control atmospheric fossil CO2 releases, one of the major factors influencing climate change. The content of renewable matter verification in products can be achieved by means of Carbon 14 measurements and it is specifically regulated by the UNI CEN/TS 16640:2014 standard. In this contribution, the basic criteria necessary for the application of this standard will be shortly discussed and the main numerical indicators produced as a result of the collaboration between the CIRCE laboratory of the University of Campania 'Luigi Vanvitelli' and the Biorepack consortium in the framework of activities related to the reduction of the marketing of ultralight material plastic bags will be exposed.

Introduzione

Il cambiamento climatico globale ad oggi rappresenta una tematica molto importante ed è in grossa parte attribuibile alle attività antropiche (IPCC, 2021). Utilizzando Carbonio (C) fossile come fonte energetica a partire dagli ultimi decenni del diciannovesimo secolo (rivoluzione industriale), queste attività rimuovono materia da un ciclo (ciclo Geologico del Carbonio) che dovrebbe avvenire su dinamiche temporali molto lente (comparabili a quelle che hanno generato l’orogenesi) rilasciandolo in grosse quantità in un ciclo a dinamiche molto più veloci (ciclo BioGeoChimico), caratterizzato da comparti di dimensioni spesso comparabili ai flussi di rilascio/utilizzo antropico. È il caso del comparto atmosferico il cui contenuto di CO2, oltre a partecipare al ciclo biogeochimico del C, è il fattore primario di controllo della temperatura del nostro globo attraverso l’effetto serra. Si stima (IPCC, 2021) che oggi questo gas sia attribuibile l’aumento di circa 1°C del periodo 2010-2019 rispetto al 1850-1900.

L’uso dei combustibili fossili da più 50 anni, a partire dal premio Nobel di Natta/Ziegler nel 1963 (The Nobel Prize in Chemistry 1963), non è più limitato solo a scopi energetici ma ha trovato una vasta gamma di applicazioni nell’industria petrolchimica dove ad oggi si producono più di 6.000 prodotti di uso quotidiano (USDE, 2019) cha vanno dal packaging alla cosmesi fino all’abbigliamento. Alla stregua dei combustibili fossili il cui uso produce CO2 che viene rilasciata direttamente in atmosfera, anche per i prodotti petrolchimici alla fine del loro ciclo di vita, indipendentemente dal loro destino di smaltimento (recupero energetico o smaltimento in discarica) è previsto il rilascio di CO2 in atmosfera. Dato il loro ampio utilizzo, le strategie di mitigazione non possono prescindere dalla corretta progettazione di opportune strategie di controllo dei loro rilasci in carbonio. Assieme alle tipiche strategie di gestione quali la riduzione, il riuso ed il riciclo dei prodotti della famiglia dei petrolchimici ed infine il recupero energetico negli ultimi anni una strategia innovativa è fornita dalla possibilità di produrre materie prime di origine biologica (biobased). Lo sviluppo di questa innovazione ha il vantaggio di produrre materie e combustibili le cui fonti primarie di approvvigionamento di C sono già parte del ciclo biogeochimico permettendo così di non apportare un aggravio netto all’attuale situazione. Inoltre la produzione di petrolchimici biobased rappresenta una fonte potenziale di mitigazione garantendo tempi di sequestro del C (funzione del tempo di vita medio dei prodotti) più cospicui rispetto a quelli del ciclo naturale. Date queste potenzialità è opportuno che le amministrazioni abbiano a disposizione, supportate da opportuni sviluppi tecnologici, strumenti di controllo e di incentivo della produzione di materiali di origine biologica. Da qualche decennio, di fatto si assiste alla crescente presenza sul mercato di differenti prodotti a base biologica che vedono la loro presenza in fette sempre più grandi di mercato. Data la loro elevata versatilità, ad oggi è possibile produrre prodotti con differenti percentuali di petrolchimici di origini biobased e fossile.

La determinazione del contenuto biobased dei materiali di origine petrolchimica è una metodologia che ha trovato una solida base sulla tecnica di datazione al carbonio 14 dei reperti archeologici in uso a partire dal 1950. Questa metodologia è stata normata per la prima volta attraverso la norma ASTM D6866 (2012). A partire da questa norma sono stati sviluppati differenti standard, tra cui quello di interesse in Italia (UNI CEN/TS 16640:2014). Questo standard è di primaria importanza in quanto esplicitamente richiamato nell’articolo 226 ter comma 4 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) riguardante la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero. Nell’ottica di questa applicazione nel presente contributo verranno brevemente illustrati i criteri tecnici della norma, discutendo le metodologie di analisi e di stima delle incertezze di misura. Verranno inoltre delineate alcune possibilità di sviluppo metodologico basate sulla collaborazione più che decennale tra il laboratorio CIRCE (Centre for Isotopic Research on Cultural and Environmental heritage) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanivitrelli” ed il consorzio Biorepack.

Materiali e Metodi

Il Carbonio 14 come tracciante della materia di origine biologica e del flusso fossile antropogenico

Il Carbonio è un elemento chimico caratterizzato da un nucleo contenente un numero di protoni pari a 6, presente in natura con differenti varianti (isotopi) in cui il contenuto (numero) di neutroni varia. Gli isotopi più comuni sono il Carbonio 12 che rappresenta il 99% circa del Carbonio totale ed il carbonio Carbonio 13 che rappresenta l’1% residuo. Questi ultimi sono chiamati isotopi stabili mentre esiste anche il Carbonio 14, un isotopo radioattivo costantemente prodotto in atmosfera a causa dell’interazione dei raggi cosmici con l’Azoto 14, il principale componente della nostra atmosfera (Libby 1967). Le sue abbondanze relative esprimibili come rapporto con l’isotopo più abbondante (Carbonio 12) sono dell’ordine di 10-12 nella nostra atmosfera. Questi tenori a causa del decadimento radioattivo del Carbonio 14 (vita media = 8267 a) possono arrivare a 3 ordini di grandezza in meno.

La marcatura in Carbonio 14 della materia prima di origine biologica

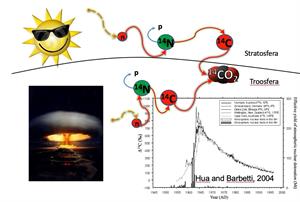

I prodotti di origine biologica sono prodotti a partire da materia di origine vegetale che è generalmente prodotta dalla riduzione in forma organica della CO2 attraverso il processo di fotosintesi operato dai vegetali (organismi autotrofi). Questo fenomeno comporta che, tralasciando piccoli fenomeni di discriminazione isotopica, in un isotopo si comporta in maniera lievemente differente rispetto ad un altro isotopo, le piante e quindi i prodotti di origine biologica che ne derivano sono caratterizzati da rapporti isotopici compatibili con quelli atmosferici. In dettaglio a causa dei test atmosferici degli arsenali nucleari, che hanno prodotto Carbonio 14 (Bombcarbon) il contenuto atmosferico di Carbonio 14 è molto arricchito (Hua and Barbetti, 2004) a partire nel 1964 (rapporto isotopico del Carbonio 14 raddoppiato rispetto al naturale) per poi diminuire a causa della sua ridistribuzione agli altri comparti che partecipano al ciclo biogeochimico del C (Figura 1).

Descrizione schematica dei processi che portano alla presenza del Carbonio 14 nel comparto atmosferico. In alto la via di produzione naturale del Carbonio 14 per interazione dei raggi cosmici, mediata dall’attività solare con l’azoto. In basso la via antropica che ha prodotto il Carbonio 14 mediante la stessa reazione. Il grafico in basso a destra mostra i livelli di Carbonio 14 riscontrati in atmosfera nel tempo (linee continue) mentre gli istogrammi quantificano il numero di detonazioni in atmosfera nel tempo. Il trattato di non proliferazione nucleare è stato firmato nel 1963.

La marcatura in Carbonio 14 della materia prima di fossile

I giacimenti petroliferi risalgono al periodo del carbonifero, una era geologica ascrivibile mediamente a 329.106 anni fa. La componente fossile che si è originata a partire da questi materiali ha, quindi, una età di gran lunga superiore alla vita media del carbonio implicando un contenuto pressoché nullo (rapporto isotopico pari a zero) per questa componente.

Il bilancio isotopico del Carbonio 14 nei prodotti biobased

La ASTM D6866 così come la norma UNI CEN/TS 16640:2014 si basano sull’applicazione di un bilancio di massa isotopico, che assumendo

i) la conservatività delle masse (anche dal punto di vista isotopico) durante i processi di produzione dei petrolchimici biobased;

ii) la presenza di sole due sorgenti di C (quella di biobased e quella fossile) che contribuiscono al carbonio totale del petrolchimico;

iii) la conoscenza dei rapporti isotopici delle sorgenti (vedi paragrafi precedenti);

permette la stima del contributo relativo massico delle sorgenti sia sul carbonio totale che, utilizzando un’altra misura (%C del campione) anche sulla massa totale. Questo secondo tipo di determinazione è contemplato solo dalla norma Europea. L’idea fondante del bilancio di massa isotopico è schematizzabile come in Figura 2 nel principio della tavolozza dei colori. La figura illustra il risultato visivo delle differenti miscele di due colori al variare del contributo della sorgente 2 (colore nero) nel caso A (colore verde (sorgente 1) e colore nero (sorgente 2) e nel caso B (colore bianco (sorgente 1) e coore nero (sorgente 2)). Di fatto avendo a disposizione uno strumento in grado misurare la tonalità di colore delle miscele prodotte e delle sorgenti (asse verticale delle figure 2 A e B) sarebbe possibile stimare il contributo relativo di una sorgente alla miscela (Figura 2).

Descrizione illustrativa del bilancio di massa isotopico tra due sorgenti al variare del contributo relativo della sorgente 2 (colore nero), con sorgente 1 colore verde e sorgente 1 colore bianco per le figure A e B. Le frecce rosse esemplificano come dalla misura del colore prodotto si possa determinare il contributo relativo della sorgente 2 alla miscela.

Dal confronto tra i due casi si nota come il caso di sinistra (Figura 2°) esprima una minore variazione di colorazione al variare dell’apporto della sorgente 2 il che porterebbe, utilizzando lo stesso strumento, ad avere una maggiore sensibilità nel caso B rispetto a quello A.

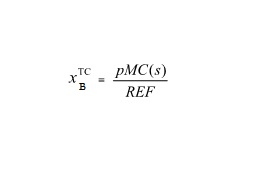

In analogia a quanto illustrato nella Figura 2 e ritornando al caso del Carbonio 14 è possibile misurare il contenuto relativo al carbonio totale della sorgente fossile e di quella di origine biologica misurando il contenuto in Carbonio 14 delle differenti miscele prodotte e conoscendo il contenuto di Carbonio 14 delle sorgenti fossili e biobased. Essendo le due sorgenti agli estremi opposti (similmente a quanto accade nel caso della Figura 2B) per il contenuto di Carbonio 14 è possibile determinare, ad elevata sensibilità (piccolo errore prodotto) il contributo relativo delle due sorgenti al carbonio del petrolchimico analizzato attraverso la formula:

Dove xBTC rappresenta il contenuto di c rinnovabile rispetto al C totale, pMC(s) rappresenta il tenore di Carbonio 14 misurato nel campione e REF il valore di riferimento atmosferico pari a 102 pMC nel 2015 e variabile nel tempo come mostrato in figura1. In questa formula non compare la marcatura fossile in quanto assunta pari a zero (vedi paragrafi precedenti).

Metodi di misura dei tenori di Carbonio 14

La norma (ASTM D6866 e UNI CEN/TS 16640:2014) prevede la misura dei tenori di Carbonio 14 attraverso 3 possibili metodologie: Beta Ionization (BI), Scintillazione Liquida (LSC) e Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS). Le metodologie elencate misurano il contenuto di Carbonio 14 del campione basandosi su due criteri differenti:

-la LSC e la BI (decay counting techniques (DCT)) misurano in modo indiretto i decadimenti verificati in un campione in un dato lasso e per questo è più propriamente una misura di attività relativa (decadimenti al secondo per unità di massa) del campione;

- l’AMS al contrario misura direttamente il rapporto isotopico di un campione utilizzando uno spettrometro di massa ultrasensibile (Figura 3) costituito da una serie di elementi magnetici ed elettrostatici che realizzano una analisi dispersiva in grado di arrivare a misurare rapporti isotopici fino a 10-16. L’AMS è il metodo analitico più sensibile ad oggi disponibile (Kutschera, 2005)

Il sistema AMS, basato su un acceleratore elettrostatico Tandem Pelletron da 3+106 V in uso presso il Laboratorio CIRCE dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il vantaggio dell’AMS rispetto alle DCT è prontamente spiegato conoscendo le statistiche di conteggio rispondenti alla distribuzione di Poisson (le incertezze dipendono dal tasso di conteggio) e considerando il fatto che i tassi di conteggio attesi con AMS sono un fattore pari mediamente a 104 volte rispetto alle DCT. L’incertezza finale sulla misura di Carbonio 14 influirà anche sulla misura della percentuale di carbonio di origine biologica nei campioni analizzati. Va notato che in teoria per arrivare ad errori comparabili all’AMS occorrerebbe accumulare un certo numero totale di conteggi con le DCT rendendo necessarie misure per tempi prossimi alle 12/24 ore per campione (rispetto alla mezz’ora necessaria con AMS). Nella pratica questo implica evidenti problematiche riguardanti la corretta stima dei fondi strumentali ed evidenti conseguenze dirette sulla effettiva accuratezza (vicinanza al valore vero) delle misure. Tutte le metodologie necessitano di apposite procedure di pretrattamento dei campioni che mirano alla produzione di target di misura appositi quali il benzene per la LSC, la CO2 per la BI e la grafite/CO2 per l’AMS.

Conclusioni

L’esperienza pluriennale nella misura dei contenuti di C di origine biologica sulle borse di plastica in materiale ultraleggero ha mostrato differenti caratteristiche analitiche.

La precisione media nella misura del parametro xBTC è pari allo 0.1% includendo in questa stima un livello di incertezza nel REF (valore di riferimento atmosferico) per a .5 pMC come via cautelativa nella stima del parametro xBTC. Va sottolineato che nella norma non è attribuita alcuna incertezza al valore REF.

La stima dell’accuratezza del metodo è effettuata ad oggi tramite campioni di controllo (Quality Checks (QCs)) di differente tipologia dai materiali analizzati che assicurano la corretta stima del solo pMCs mentre non garantiscono la verifica di accuratezza del valore di xBTC i cui eventuali bias potrebbero risiedere nella errata stima del REF.

La verifica di questi possibili offset andrebbe affrontata a livello globale attraverso l’organizzazione di campagne di interconfronto per questi materiali. Da considerazioni sulle possibili entità di questi errori si stima che i bias (qualora presenti) dovrebbero aggirarsi intorno allo .5 % xBTC.

______________________________________________________________________

Bibliografia e sitografia

-IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, --K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp. doi:10.1017/9781009157896.

-Libby, W.F., 1967. History of radiocarbon dating. International Atomic Energy Agency (IAEA): IAEA.

Hua, Q. and Barbetti, M., 2004. Review of Tropospheric Bomb 14C Data for Carbon Cycle Modeling and Age Calibration Purposes. Radiocarbon, 46, 1273-1298.

-Kutschera, W., 2005. Progress in isotope analysis at ultra-trace level by AMS, International Journal of Mass Spectrometry, Volume 242, Issues 2–3, 145-160.

-The Nobel Prize in Chemistry 1963. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Mon. 13 May 2024. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1963/summary/.

-USDE (US Department of Energy) 2019. Products made From Oil and Natural gas

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/11/f68/Products%20Made%20From%20Oil%20and%20Natural%20Gas%20Infographic.pdf.

-ASTM D 6866 2012. Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis. https://www.astm.org/d6866-12.html.

-UNI CEN/TS 16640:2014. Prodotti a base biologica - Determinazione del contenuto di carbonio a base biologica dei prodotti utilizzando il metodo del radiocarbonio. https://store.uni.com/uni-cen-ts-16640-2014.