Sfogliando un qualsiasi Dizionario della lingua italiana, si possono rinvenire almeno tre diversi significati etimologici per il termine “rancio”:

- “di colore arancione”, come aferesi di “arancio”;

- forma arcaica per “rancido”, dal latino “rancius” e “rancidus”;

- “ognuno dei pasti principali che vengono distribuiti giornalmente ai soldati”, dallo spagnolo “rancho”: “riunione di persone”, “camerata di soldati”.

L’ultima definizione, in particolare, evidenzia la necessità di garantire al soldato, al fine della buona riuscita di un’impresa militare, una dieta sia corretta dal punto di vista nutrizionale (in grado, pertanto, di reintegrare l’ingente consumo calorico derivante dalle attività svolte), sia salubre dal punto di vista specificamente igienico-sanitario. Il moderno concetto di “sicurezza alimentare”, in effetti, riassume appieno questa duplice esigenza, di natura quantitativa e qualitativa, di cui il legionario, l’oplita, il soldato di qualsiasi esercito ed epoca ha abbisognato e abbisogna, al fine di operare in condizioni di piena efficienza fisica, qualora chiamato in causa.

La celebre citazione “un esercito marcia sul proprio stomaco”, attribuita al grande imperatore e generale francese, seppur còrso di nascita[1], Napoleone Bonaparte, ben rappresenta l’importanza che, in tutti i tempi e per tutti gli eserciti, ebbe l’aspetto del vettovagliamento[2], parimenti all’armamento e all’addestramento delle truppe, nel condizionare le sorti e l’esito dei conflitti bellici. Spesso vittorie, sconfitte, ammutinamenti e rappresaglie furono condizionati da aspetti inerenti al rancio destinato ai soldati: il legame storico tra alimentazione e guerra è consolidato, partendo dalla considerazione stessa che i primi conflitti tra tribù primitive nacquero dall’esigenza di controllare i terreni di caccia, genesi delle primigenie forme di gerarchia militare.

La celebre citazione “un esercito marcia sul proprio stomaco”, attribuita al grande imperatore e generale francese, seppur còrso di nascita[1], Napoleone Bonaparte, ben rappresenta l’importanza che, in tutti i tempi e per tutti gli eserciti, ebbe l’aspetto del vettovagliamento[2], parimenti all’armamento e all’addestramento delle truppe, nel condizionare le sorti e l’esito dei conflitti bellici. Spesso vittorie, sconfitte, ammutinamenti e rappresaglie furono condizionati da aspetti inerenti al rancio destinato ai soldati: il legame storico tra alimentazione e guerra è consolidato, partendo dalla considerazione stessa che i primi conflitti tra tribù primitive nacquero dall’esigenza di controllare i terreni di caccia, genesi delle primigenie forme di gerarchia militare.

A Sparta, Licurgo , al fine di rendere i propri concittadini dei guerrieri invincibili, ne regolamentò anche le modalità di nutrizione, prevedendo il divieto, tranne pochi sporadici casi, di mangiare presso la propria abitazione: i pasti venivano consumati in comune e in luogo pubblico; ogni commensale era tenuto a contribuire al rancio, durante il quale veniva servita una sorta di zuppa, il c.d. “brodo nero”. Il vettovagliamento degli eserciti greci, con particolare riguardo all’età classica , è garantito dai mercanti (emporoi) al loro seguito, per i quali gli accampamenti militari costituivano una ghiotta opportunità di guadagno e altrettanto interessanti prospettive di lucro: i primi grandi storiografi dell’antichità, Erodoto e Tucidide, ne attestano la presenza nel corso delle spedizioni militari, tra le quali risulta particolarmente famosa e degna di nota quella ateniese in Sicilia , con la presenza di numerose triremi mercantili destinate a garantire ai soldati il necessario sostentamento durante la campagna.

La presenza di un vero e proprio mercato (agorà) all’interno degli eserciti, non escludeva la possibilità che le truppe si rifornissero del vettovagliamento anche presso i villaggi attraversati durante la loro avanzata, acquistato con il versamento di denaro o da parte della città che organizzava la spedizione o da parte dei soldati stessi. Il saccheggio costituiva l’extrema ratio per procurarsi le risorse necessarie, in quanto il ricorso a tale mezzo implicava non solo enormi sforzi, ma anche rischi eccessivi per l’incolumità dei soldati. Un’accurata descrizione dei meccanismi che presiedevano al rifornimento di un tipico esercito di età classica è quello fornito nell’“Anabasi di Ciro” , opera dello storiografo greco Senofonte, che fornisce i dettagli inerenti all’organizzazione e al funzionamento del mercato interno all’esercito del principe persiano Ciro il Giovane.

La presenza di un vero e proprio mercato (agorà) all’interno degli eserciti, non escludeva la possibilità che le truppe si rifornissero del vettovagliamento anche presso i villaggi attraversati durante la loro avanzata, acquistato con il versamento di denaro o da parte della città che organizzava la spedizione o da parte dei soldati stessi. Il saccheggio costituiva l’extrema ratio per procurarsi le risorse necessarie, in quanto il ricorso a tale mezzo implicava non solo enormi sforzi, ma anche rischi eccessivi per l’incolumità dei soldati. Un’accurata descrizione dei meccanismi che presiedevano al rifornimento di un tipico esercito di età classica è quello fornito nell’“Anabasi di Ciro” , opera dello storiografo greco Senofonte, che fornisce i dettagli inerenti all’organizzazione e al funzionamento del mercato interno all’esercito del principe persiano Ciro il Giovane.

Il vettovagliamento delle armate di epoca antica, in tempo di guerra, è un tema che ha suscitato particolare interesse a riguardo dell’esercito romano, non solo per il primato di Roma negli studi antichistici, ma anche e soprattutto per la sua complessa organizzazione militare. In modo molto semplicistico, si dice che l’Impero romano fu creato “più con il farro che con il ferro”, a testimonianza dell’alta valenza energetica di tale cereale, considerato la reale “forza motrice” della sua poderosa macchina bellica.

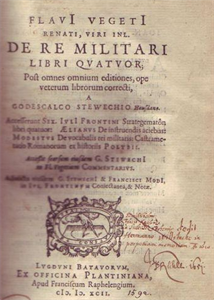

Si parla, in termini più tecnici, di annona militaris, con riferimento alle scorte di beni in natura (grano, farina, cereali, carne, vino, olio e formaggio) destinati al mantenimento e al sostentamento dell’esercito; nel tardo Impero diverrà prassi una vera e propria forma di tassazione, il c.d. “frumentum in usum militum” , costituita dalla requisizione delle derrate alimentari necessarie al vettovagliamento delle truppe. Numerosi autori dell’epoca illustrano nelle proprie opere, anche in maniera piuttosto dettagliata, quella che costituiva la tipica dieta del legionario e le relative modalità di approvvigionamento: celebri esempi ne sono i “Commentarii de bello gallico” di Giulio Cesare, l’“Historia augusta” , i trattati di Plinio il Vecchio, di Tacito e di Cassio Dione. Nell’opera biografa di G. Cesare, in particolare, si legge che egli stesso “ogni giorno disponeva che dalle campagne portassero grano all’accampamento” , a dimostrazione sia che l’esercito traeva sostentamento soprattutto dal territorio in cui stazionava, attraverso la confisca di bestiame e cereali, sia della presenza, nei ranghi militari, di personale preposto alla mietitura del grano nei campi limitrofi alle aree di stanziamento delle legioni. Riempire lo stomaco dei propri uomini era un precetto che ciascun buon generale romano osservava: Publio Vegezio Renato (seconda metà IV sec. - V sec. d.C.), nel suo trattato “Epitoma rei militaris” , sottolinea come “trascurare il vettovagliamento significa rischiare di essere distrutti senza combattere […]. Più che la guerra, la penuria di viveri consuma l’esercito, poiché la fame è più temibile che il ferro” e che “non c’è altro mezzo per evitare la penuria che la previdenza […]. È gran senno, in guerra, fare sì che le vettovaglie siano bastevoli all’esercito ed operare in modo che manchino al nemico” .

Si parla, in termini più tecnici, di annona militaris, con riferimento alle scorte di beni in natura (grano, farina, cereali, carne, vino, olio e formaggio) destinati al mantenimento e al sostentamento dell’esercito; nel tardo Impero diverrà prassi una vera e propria forma di tassazione, il c.d. “frumentum in usum militum” , costituita dalla requisizione delle derrate alimentari necessarie al vettovagliamento delle truppe. Numerosi autori dell’epoca illustrano nelle proprie opere, anche in maniera piuttosto dettagliata, quella che costituiva la tipica dieta del legionario e le relative modalità di approvvigionamento: celebri esempi ne sono i “Commentarii de bello gallico” di Giulio Cesare, l’“Historia augusta” , i trattati di Plinio il Vecchio, di Tacito e di Cassio Dione. Nell’opera biografa di G. Cesare, in particolare, si legge che egli stesso “ogni giorno disponeva che dalle campagne portassero grano all’accampamento” , a dimostrazione sia che l’esercito traeva sostentamento soprattutto dal territorio in cui stazionava, attraverso la confisca di bestiame e cereali, sia della presenza, nei ranghi militari, di personale preposto alla mietitura del grano nei campi limitrofi alle aree di stanziamento delle legioni. Riempire lo stomaco dei propri uomini era un precetto che ciascun buon generale romano osservava: Publio Vegezio Renato (seconda metà IV sec. - V sec. d.C.), nel suo trattato “Epitoma rei militaris” , sottolinea come “trascurare il vettovagliamento significa rischiare di essere distrutti senza combattere […]. Più che la guerra, la penuria di viveri consuma l’esercito, poiché la fame è più temibile che il ferro” e che “non c’è altro mezzo per evitare la penuria che la previdenza […]. È gran senno, in guerra, fare sì che le vettovaglie siano bastevoli all’esercito ed operare in modo che manchino al nemico” .

Nelle battaglie campali itineranti diveniva fondamentale valutare in anticipo i problemi relativi al rifornimento dei viveri, disponendo a intervalli regolari depositi e magazzini lungo gli itinerari percorsi dall’esercito, scegliendo luoghi sicuri, spesso presso popoli e/o villaggi alleati. Con l’esercito in marcia, le derrate alimentari non venivano mai lasciate nelle retrovie: una parte seguiva la persona di ciascun soldato, trasportata nel proprio bagaglio personale (sarcina), finalizzato a renderlo temporaneamente autosufficiente in situazione operativa d’emergenza, mentre la quantità più cospicua viaggiava (insieme a macine, grandi marmitte e barili d’acqua) con i convogli degli impedimenta, collocati al centro della schieramento militare in movimento , caricata sui carri trainati da muli (preferiti fino al II - III sec. d.C.) o da buoi .

Nelle battaglie campali itineranti diveniva fondamentale valutare in anticipo i problemi relativi al rifornimento dei viveri, disponendo a intervalli regolari depositi e magazzini lungo gli itinerari percorsi dall’esercito, scegliendo luoghi sicuri, spesso presso popoli e/o villaggi alleati. Con l’esercito in marcia, le derrate alimentari non venivano mai lasciate nelle retrovie: una parte seguiva la persona di ciascun soldato, trasportata nel proprio bagaglio personale (sarcina), finalizzato a renderlo temporaneamente autosufficiente in situazione operativa d’emergenza, mentre la quantità più cospicua viaggiava (insieme a macine, grandi marmitte e barili d’acqua) con i convogli degli impedimenta, collocati al centro della schieramento militare in movimento , caricata sui carri trainati da muli (preferiti fino al II - III sec. d.C.) o da buoi .

La carne, ove possibile, viaggiava sulle proprie zampe (medesimo concetto della più moderna definizione di “carne in piedi”), in quanto era preferibile spostare intere greggi, sotto la scorta e la cura di personale preposto, al fine di attuare una macellazione ad hoc, in funzione della reale necessità contingente, e, contestualmente, di evitare il trasporto di mezzene e/o quarti anatomici difficilmente conservabili. Dalla descrizione risulta facile immaginare che convogli così formati procedevano con ritmi estremamente lenti e, di conseguenza, risultavano particolarmente esposti agli attacchi nemici: si stima che una legione al completo (da 3.000 a 6.000 unità in età imperiale) abbisognava, senza considerare i carri, di circa 1.400 muli. Una colonna in marcia eccessivamente ingombrata dai carriaggi diveniva logisticamente intasata e, conseguentemente, incapace di difendersi, come dimostra l’episodio della disfatta romana nella selva di Teutoburgo (9 d.C.) . La perdita del bagaglio non significava sistematicamente essere annientati, ma determinava serie ripercussioni non solo di natura sostanziale, per il prosieguo dell’attività operativa, ma anche, assai insidiose, sulla sfera psicologica, demotivando i soldati e riducendone la combattività e le capacità di difesa. Per quanto concerne l’aspetto prettamente dietetico, premesso che il legionario romano marciava in continuazione, portava carichi individuali di circa 40 kg, affrontava battaglie e avversità climatiche di ogni tipo, la sua alimentazione doveva essere quantitativamente e qualitativamente adeguata allo sforzo prodotto; essa veniva originariamente stabilita nel contratto d’arruolamento e comportava sostanziali differenze in funzione della tipologia di impiego operativo (situazioni di battaglia, di svernamento e di stanzialità).

La carne, ove possibile, viaggiava sulle proprie zampe (medesimo concetto della più moderna definizione di “carne in piedi”), in quanto era preferibile spostare intere greggi, sotto la scorta e la cura di personale preposto, al fine di attuare una macellazione ad hoc, in funzione della reale necessità contingente, e, contestualmente, di evitare il trasporto di mezzene e/o quarti anatomici difficilmente conservabili. Dalla descrizione risulta facile immaginare che convogli così formati procedevano con ritmi estremamente lenti e, di conseguenza, risultavano particolarmente esposti agli attacchi nemici: si stima che una legione al completo (da 3.000 a 6.000 unità in età imperiale) abbisognava, senza considerare i carri, di circa 1.400 muli. Una colonna in marcia eccessivamente ingombrata dai carriaggi diveniva logisticamente intasata e, conseguentemente, incapace di difendersi, come dimostra l’episodio della disfatta romana nella selva di Teutoburgo (9 d.C.) . La perdita del bagaglio non significava sistematicamente essere annientati, ma determinava serie ripercussioni non solo di natura sostanziale, per il prosieguo dell’attività operativa, ma anche, assai insidiose, sulla sfera psicologica, demotivando i soldati e riducendone la combattività e le capacità di difesa. Per quanto concerne l’aspetto prettamente dietetico, premesso che il legionario romano marciava in continuazione, portava carichi individuali di circa 40 kg, affrontava battaglie e avversità climatiche di ogni tipo, la sua alimentazione doveva essere quantitativamente e qualitativamente adeguata allo sforzo prodotto; essa veniva originariamente stabilita nel contratto d’arruolamento e comportava sostanziali differenze in funzione della tipologia di impiego operativo (situazioni di battaglia, di svernamento e di stanzialità).

Il legionario compiva tradizionalmente tre pasti, dei quali il più cospicuo era costituito dalla cena, durante la quale venivano consumati zuppa di cereali, libum di farro, bucellatum , carne (prevalentemente di maiale, più facilmente conservabile, soprattutto nella forma di “insaccato”, anche se la migliore era considerata quella di capretto e/o d’agnello), pesce, uova, formaggi (per lo più affumicati ), sale (non solo mangiato tal quale con il pane, ma anche disciolto nel vino, al fine di impedire la disidratazione durante le marce effettuate nelle ore più calde) e bevande, tra cui la posca e il vino (sempre diluito con acqua tiepida o fredda, in modo da ridurne la gradazione alcolica, che all’epoca era piuttosto elevata). Tra i popoli barbarici che causarono la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.), si ricordano gli Unni di Attila, popolo guerriero nomade, originario della Siberia meridionale, la cui dieta era costituita quasi esclusivamente da carne cruda, che veniva lasciata frollare per diversi giorni sotto la sella delle proprie cavalcature e da cui trae la denominazione la moderna “tartara”, ottenuta da carne macinata, anziché sottoposta a frollatura.

Nel Medioevo, pur essendo deficitaria un’organizzazione logistica che potesse provvedere in modo continuativo e soddisfacente alla sussistenza delle truppe in corso d’operazioni, non sempre la stessa fu lasciata alla politica delle requisizioni e del saccheggio a danno della popolazione civile, peraltro poco consigliata politicamente, se si transitava all’interno di domini di alleati e/o aderenti. Ne costituiscono esempio: i soldati dell’esercito carolingio che, alla chiamata alle armi, dovevano presentarsi con viveri sufficienti all’autosostentamento per tre mesi e nel quale, peraltro, ogni mobilitazione era accompagnata da carri carichi di farina, vino e altri generi alimentari; l’esercito di Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia, che, preparandosi a quella che sarà la vittoriosa battaglia di Hastings (14 ottobre 1066) per il controllo del suolo inglese, imbarcò grossi quantitativi di botti di vino; gli eserciti cittadini dell’Italia settentrionale del XII e XIII sec., che si portavano al seguito “cibi e armi”, “pane, vino e altre cose”; le navi veneziane che, in partenza per la quarta Crociata per la riconquista della Terra Santa (1202 - 1204 d.C.), imbarcano viveri utili a garantire la sussistenza per nove mesi.

Nel Medioevo, pur essendo deficitaria un’organizzazione logistica che potesse provvedere in modo continuativo e soddisfacente alla sussistenza delle truppe in corso d’operazioni, non sempre la stessa fu lasciata alla politica delle requisizioni e del saccheggio a danno della popolazione civile, peraltro poco consigliata politicamente, se si transitava all’interno di domini di alleati e/o aderenti. Ne costituiscono esempio: i soldati dell’esercito carolingio che, alla chiamata alle armi, dovevano presentarsi con viveri sufficienti all’autosostentamento per tre mesi e nel quale, peraltro, ogni mobilitazione era accompagnata da carri carichi di farina, vino e altri generi alimentari; l’esercito di Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia, che, preparandosi a quella che sarà la vittoriosa battaglia di Hastings (14 ottobre 1066) per il controllo del suolo inglese, imbarcò grossi quantitativi di botti di vino; gli eserciti cittadini dell’Italia settentrionale del XII e XIII sec., che si portavano al seguito “cibi e armi”, “pane, vino e altre cose”; le navi veneziane che, in partenza per la quarta Crociata per la riconquista della Terra Santa (1202 - 1204 d.C.), imbarcano viveri utili a garantire la sussistenza per nove mesi.

Come già premesso per l’esercito romano, le centinaia di carri trainati da buoi che dovevano trasportare le vettovaglie per gli uomini in armi, provocavano pesanti rallentamenti nel procedere della marcia e nello spostamento delle forze, soprattutto in quelle aree che, già prive di vie fluviali, non potevano garantire neppure buoni itinerari terrestri sfruttabili. Va sottolineato, inoltre, che nel periodo in trattazione non esisteva un rancio garantito quotidianamente alle truppe da parte dell’amministrazione militare e, pertanto, gli uomini erano costretti ad acquistare i prodotti necessari pagandoli di tasca propria; per tale motivo, a partire dal XII sec., iniziarono a svilupparsi presso gli accampamenti i c.d. “mercati militari”, veri e propri empori dove gli abitanti del territorio, sollecitati dalle Autorità locali, spesso previ accordi preventivi, vendevano vettovaglie e altri beni alle truppe. I carri trasportavano per lo più farina, vino e una ridotta quantità di carne salata, per le cui forniture l’esercito si affidava solitamente a privati, attraverso il ricorso allo strumento dell’appalto. Considerato il basso quantitativo di carne attestata, è assai probabile che l’apporto proteico fosse garantito da pesce, uova e pollame che l’esercito poteva trovare nelle località poste lungo il proprio cammino, tanto più che i soldati rispettavano i “giorni di magro”, sostituendo la carne con pesce (sia fresco che salato), uova, formaggi e legumi. Il pane, in particolare, era l’alimento quantitativamente più rappresentato, ma, al contrario del vino e della carne salata, doveva essere consumato fresco, per evitare l’aumento della consistenza e lo sviluppo di muffe: per questo motivo, soprattutto nel corso degli assedi, gli eserciti chiedevano alle comunità del proprio dominio dei panettieri, per trasformare quotidianamente la farina trasportata in pane .

Come già premesso per l’esercito romano, le centinaia di carri trainati da buoi che dovevano trasportare le vettovaglie per gli uomini in armi, provocavano pesanti rallentamenti nel procedere della marcia e nello spostamento delle forze, soprattutto in quelle aree che, già prive di vie fluviali, non potevano garantire neppure buoni itinerari terrestri sfruttabili. Va sottolineato, inoltre, che nel periodo in trattazione non esisteva un rancio garantito quotidianamente alle truppe da parte dell’amministrazione militare e, pertanto, gli uomini erano costretti ad acquistare i prodotti necessari pagandoli di tasca propria; per tale motivo, a partire dal XII sec., iniziarono a svilupparsi presso gli accampamenti i c.d. “mercati militari”, veri e propri empori dove gli abitanti del territorio, sollecitati dalle Autorità locali, spesso previ accordi preventivi, vendevano vettovaglie e altri beni alle truppe. I carri trasportavano per lo più farina, vino e una ridotta quantità di carne salata, per le cui forniture l’esercito si affidava solitamente a privati, attraverso il ricorso allo strumento dell’appalto. Considerato il basso quantitativo di carne attestata, è assai probabile che l’apporto proteico fosse garantito da pesce, uova e pollame che l’esercito poteva trovare nelle località poste lungo il proprio cammino, tanto più che i soldati rispettavano i “giorni di magro”, sostituendo la carne con pesce (sia fresco che salato), uova, formaggi e legumi. Il pane, in particolare, era l’alimento quantitativamente più rappresentato, ma, al contrario del vino e della carne salata, doveva essere consumato fresco, per evitare l’aumento della consistenza e lo sviluppo di muffe: per questo motivo, soprattutto nel corso degli assedi, gli eserciti chiedevano alle comunità del proprio dominio dei panettieri, per trasformare quotidianamente la farina trasportata in pane .

Napoleone Bonaparte era ben consapevole della fondamentale importanza dell’alimentazione per mantenere efficiente un esercito; tuttavia, per l’Imperatore, il sistema di sussistenza restò un cruccio: sempre inefficiente e per la maggior parte delle occasioni gestito da veri e propri ladroni, per i quali non ebbero un effetto di deterrenza neppure le continue promesse di punizione, che potevano arrivare fino alla fucilazione. D’altra parte, la debolezza di tale sistema è intrinseco al concetto stesso di “guerra lampo” adottato dal generale francese, in quanto gli approvvigionamenti, per lo più su carri trainati da buoi, non erano in grado di conformarsi alla velocità di manovra richieste alle truppe napoleoniche della Grande Armee . La soluzione adottata fu, quindi, quella di fornire ai soldati le razioni alimentari “di marcia” per il numero di giorni stimato necessario; tali razioni erano costituite da derrate alimentari a lunga conservazione, quali pane (di munizione o gallette ), riso, sale, cipolle, talvolta carne, raramente vino. I commissari di guerra cercavano, nei limiti del possibile, di controllare la qualità e la quantità dei viveri forniti alle truppe, ma spesso quest’ultime si ritrovarono a nutrirsi a spese dei territori occupati o, se questi non offrivano sostentamento, soffrire la fame, come avvenne nella rovinosa campagna di Russia del 1812, terminata con la disastrosa sconfitta di Napoleone e con la distruzione di gran parte dell’esercito francese.

Napoleone Bonaparte era ben consapevole della fondamentale importanza dell’alimentazione per mantenere efficiente un esercito; tuttavia, per l’Imperatore, il sistema di sussistenza restò un cruccio: sempre inefficiente e per la maggior parte delle occasioni gestito da veri e propri ladroni, per i quali non ebbero un effetto di deterrenza neppure le continue promesse di punizione, che potevano arrivare fino alla fucilazione. D’altra parte, la debolezza di tale sistema è intrinseco al concetto stesso di “guerra lampo” adottato dal generale francese, in quanto gli approvvigionamenti, per lo più su carri trainati da buoi, non erano in grado di conformarsi alla velocità di manovra richieste alle truppe napoleoniche della Grande Armee . La soluzione adottata fu, quindi, quella di fornire ai soldati le razioni alimentari “di marcia” per il numero di giorni stimato necessario; tali razioni erano costituite da derrate alimentari a lunga conservazione, quali pane (di munizione o gallette ), riso, sale, cipolle, talvolta carne, raramente vino. I commissari di guerra cercavano, nei limiti del possibile, di controllare la qualità e la quantità dei viveri forniti alle truppe, ma spesso quest’ultime si ritrovarono a nutrirsi a spese dei territori occupati o, se questi non offrivano sostentamento, soffrire la fame, come avvenne nella rovinosa campagna di Russia del 1812, terminata con la disastrosa sconfitta di Napoleone e con la distruzione di gran parte dell’esercito francese.

Nel Reglement Provisoire Sur Le Service De L’Infanterie En Campagne (1788) era, comunque, notevole l’attenzione rivolta alla qualità delle derrate destinate alle truppe: il pane resta per tutto il periodo dell’Impero la base dell’alimentazione e doveva essere ottenuto con grani di frumento di prima qualità (art. 15); la carne doveva presentarsi “bella, sana e ben asciugata dal sangue” e la macellazione effettuata il giorno antecedente alla distribuzione, per consentirne il completo dissanguamento e il raffreddamento (art. 17). Dopo un combattimento vi era carne a sufficienza, fornita dalle carcasse dei cavalli abbattuti, che veniva cotta alla brace o ai ferri. In campagna ci si adattava alle circostanze e il cibo veniva cotto sul fuoco, utilizzando la propria baionetta a mo’ di spiedo, contrariamente alle disposizioni del predetto Regolamento, che invece prevedeva l’utilizzo della “gamella”, la pentola tipica dell’esercito francese: ne veniva assegnata una per ciascuna camerata (8-10 persone), portata sullo zaino dal soldato più giovane, in termini di servizio, della squadra.

Nell’esercito francese il rancio veniva consumato collettivamente, quale innovazione introdotta nel 1688 dal Re Sole, Luigi XIV, che impose di confezionarlo e mangiarlo in caserma, al fine di nutrire meglio i soldati e di sottrarli ai costi esosi imposti dagli osti; conformemente alla tradizione, i soldati napoleonici non erano forniti di piatti ad uso personale, pertanto, per la consumazione del “rancio” si disponevano in circolo attorno alla “gamella”, ciascuno dotato di un cucchiaio di legno, si sporgevano con il busto in avanti e con la mano libera dietro alla schiena, e attingevano alla gamella, un passo indietro senza rialzare il busto, per non sporcare l’uniforme. L’esercito piemontese del periodo post-Restaurazione (1815), fortemente debitore dell’impronta francese, presentava analoghe modalità di consumo della refezione, con la cottura dei cibi fatta per Compagnia, direttamente dalla gamella e con l’uso dei soli cucchiaio e coltello; il rancio era monotono, costituito sostanzialmente da zuppa e brodo . Un tema particolarmente caro a Napoleone fu anche il sistema di conservazione delle derrate alimentari: nel 1810 indisse un concorso e premiò in denaro il suo vincitore, il venditore di dolci francese Nicolas Appert, che, con la sua invenzione, dimostrò come gli alimenti deteriorabili si conservavano a lungo se posti all’interno di bottiglie di vetro dalle quali veniva estratta l’aria (sottovuoto), chiuse ermeticamente con un tappo, avvolte in una tela e, successivamente, immerse in acqua bollente (intorno a 100 °C), fino a cottura del cibo ivi contenuto. La tecnica, nota con il nome, appunto, di “appertizzazione”, costituisce la forma classica di sterilizzazione, ancora oggi molto diffusa per la preparazione di conserve in ambito domestico .

La domanda, quindi, sorge spontanea: quale sarebbe stato l’esito della fatale campagna di Russia, se Napoleone avesse permesso di sperimentare su larga scala la scoperta di Appert? “Ai posteri l’ardua sentenza” , citando il celebre passo manzoniano.

______________________________________________________________________

DIDASCALIE IMMAGINI

Figura n. 1: La dieta dei combattenti in epoca greco-romana.

Fonte:https://www.kombatnet.com

Figura n. 2: Il brodo nero degli Spartani.

Fonte:https://jt1965blog.wordpress.com

Figura n. 3: Annona militaris.

Fonte:https://romaeredidiunimpero.altervista.org

Figura n. 4: Epitoma rei militaris (Publio Vegezio Renato).

Fonte:https://storiamilitaremedievale.wordpress.com

Figura n. 5: Impedimenta.

Fonte:https://www.roma-victrix.com

Figura n. 6: Cavalleria unna.

Fonte:https://it.quora.com

Figura n. 7: La Quarta Crociata.

Fonte:https://it.wikipedia.org

Figura n. 8: Napoleone Bonaparte.

Fonte:https://www.didatticarte.it

Figura n. 9: La dura vita dell’esercito napoleonico.

Fonte:https://www.storicang.it

_____________________________________________________________________

Note

1. Ajaccio, 15 agosto 1769.

2. Inteso quale approvvigionamento di viveri.

3. Collocato tra il IX e il VIII sec. a.C., non è appurato se sia realmente esistito; a lui la tradizione attribuisce il sistema normativo e l’ordinamento socio-politico di Sparta.

4. Periodo di circa 200 anni, collocato dalla fine del VI al IV sec. a.C., che ebbe un forte impatto sull’allora emergente città di Roma, influenzando fortemente le fondamenta stesse della civiltà occidentale. Se ne fa coincidere la fine con la morte del re e generale macedone Alessandro III, detto “il Grande” (“Magno”), nel 323 a.C.

5. La c.d. “Guerra di Leontini”, che si svolse dal 427 al 424 a.C. e che vide contrapposte la città di Siracusa (alleata delle poleis di origine dorica) contro quella di Leontini (alleata alle poleis di origine calcidese, a Reggio e, appunto, ad Atene).

6. Scritta nel IV sec. a.C., narra il tentativo, poi fallito, del principe Ciro di usurpare il trono di Persia al fratello Artaserse II, legittimo erede.

7. J.M. Carriè, Le rôle économique de l’armée dans l’Égypte romaine, in A. Chastagnol, C. Nicolet, H. Van Effenterre (a cura di), Armées et Fiscalité dans le monde antique: actes du colloque national, Paris, 14-16 octobre 1976, Paris 1977, pp. 373 ss.; J. Remesal Rodriguez, La annona militaris y la exportación de aceite betico a Germania, Madrid 1986; L. De Salvo, Economia privata e pubblici servizi nell’impero romano. I corpora naviculariorum, Messina 1992, in particolare il paragrafo “L’annona militare”, pp. 94 ss.

8. Scritto, suddiviso in otto libri, redatto tra il 58 e il 50 a.C.

9. Raccolta di biografie di imperatori e di usurpatori romani, comprendente l’arco di tempo che va da Adriano a Numeriano (117 - 284 d.C.).

10. Libro IV.

11. Noto anche come “De re militari” (“L’arte della guerra”), si tratta sostanzialmente di un compendio di idee, suddiviso in 4 libri, per riformare l’esercito romano e riportarlo agli antichi splendori.

12. Fondamentalmente grano.

13. Si possono ammirare tra i rilievi della Colonna Traiana a Roma, fatta erigere per celebrare la conquista della Dacia (odierna Romania), tra il 101 e il 106 d.C.

14. Strategikon (XII), manuale sulla guerra del VI sec. d.C., ascritto all’imperatore romano d’Oriente Maurizio (539 - 602 d.C.)

15. Il tradimento del principe cheruscio Arminio portò alla perdita delle tre legioni poste agli ordini del governatore Publio Quintilio Varo.

16. Focaccia di farro, realizzata mescolando la farina di farro con ricotta di pecora, miele, sale, foglie di alloro e olio.

17. Impasto di farina di grano duro, acqua e sale, equivalente alla galletta moderna; aveva il grande vantaggio di poter essere consumato durante le marce, quando non vi erano i tempi tecnici per effettuare soste.

18. Molto utilizzato il “pressato a mano di Columella”, formaggio di latte ovino, crudo o cotto, salato e affumicato, pronto in soli 15 giorni.

19. Ricavata miscelando acqua e aceto di vino, costituiva una bevanda dissetante, leggermente acida e dalle proprietà disinfettanti; per migliorarne il sapore, vi potevano essere aggiunti miele e spezie.

20. Spesso affittati dai Comuni o dalle comunità in occasione delle guerre.

21. In considerazione del volume occupato, era molto più agevole trasportare grossi quantitativi di farina piuttosto che di pane; il pane, inoltre, rischiava di giungere raffermo, a causa della lentezza dei trasporti. Infine, non va dimenticata l’importanza della presenza dei fornai, in quanto un pane mal cotto poteva provocare forme di dissenteria.

22. L’esercito costituito da Napoleone nel 1804 è sceso in campo per la prima volta l’anno successivo, per affrontare le monarchie continentali coalizzatesi nel fronte anti-francese.

23. Un semplice tipo di biscotto, realizzato con farina, acqua e a volte sale; veniva usato come sostentamento in assenza di cibo deperibile per la sua economicità e durevolezza, comunemente durante lunghi viaggi in mare o campagne militari. Le gallette sono classificate tra i prodotti di panificazione, e, dal punto di vista merceologico, vengono definite anche “biscotti di mare”.

24. Da qui discende il celebre modo di dire “Se non è zuppa, è pan bagnato”.

25. La “Casa di Appert” divenne la prima fabbrica di alimenti in vasi di vetro al mondo; non va dimenticato che ciò accadde circa cinquant’anni prima che Louis Pasteur dimostrasse che il calore era in grado di uccidere i batteri.

26. Dall’ode “Il cinque maggio” di Alessandro Manzoni, composta in soli tre giorni, in occasione della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio 1821, durante il suo esilio sull’Isola di Sant’Elena.

Bibliografia

-Arborio Mella, F. | Dai Sumeri a Babele, Mursia, p. 123, Milano 1978-1986. |

-Baldet, M. | Le vie quotidienne dans les armees de Napoleon, ed. Hachette, 1964. |

-Bargigia, F. | Gli eserciti dell’Italia, Bologna, 1993. |

-Biccari, M. L. | L’approvvigionamento granario di Roma in età tardo-imperiale: il ruolo del praefectus annonae, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. |

-Boffa, S. | Warfare in medieval Brabant, Woodbridge, 2004. |

-Bosia, L. | Cibaria militum, in Rivista militare della Svizzera italiana, n. 54, 1982. |

-Brizzi, G. | Il guerriero, l’oplita, il legionario, Il Mulino, Bologna, 2002. |

-Carriè, J. M. | Le rôle économique de l’armée dans l’Égypte romaine, in A. Chastagnol, C. Nicolet, H. Van Effenterre (a cura di), Armées et Fiscalité dans le monde antique: actes du colloque national, pp. 373 ss., Paris, 14-16 octobre 1976, Paris 1977. |

-Cesare, G. G. | Commentarii de Bello Gallico. |

-Erodoto | Storie |

-Leibovitch, J. | Dipartimento delle Antichità, Israele, pp. 59-60 J.N.E.S. (12), 1953. |

-Liberati, A. | La cucina nell’esercito francese del primo impero, in Ars Historiae, pp. 42 - 45, luglio - settembre 2005. |

-Lo Cascio, E. | L’approvvigionamento dell’esercito romano: mercato libero o ‘commercio amministrato’? in L. De Blois - E. Lo Cascio (eds.), Impact of the Roman Army (200BC - AD 476): Economic, Social, Political, Religious, and Cultural Aspects. Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Capri, March29 - April 2, 2005), pp. 195 -206, Leiden, 2007. |

-Luttwak, E. N. | La grande strategia dell’Impero Romano, Rizzoli, Bologna, 1991. |

-Pini, A. | Norme igieniche sulla carne e sul pesce nei comuni italiani del duecento: il caso di Bologna, in Atti del I convegno nazionale di storia della medicina veterinaria, Reggio Emilia 18-19 ottobre 1890, a cura di Carmelo Maddaloni, Fondazione Iniziative zooprofilattiche e zootecniche, pp. 65-72, Brescia, 2011. |

-Plinio il Vecchio | Naturalis historia. |

-Ravegnani, G. | Le unità dell’esercito bizantino nel VI secolo tra continuità e innovazione, in Alto Medioevo Mediterraneo, pp. 185 - 205, Firenze, 2005. |

-Romanoni, F. | Pane, vino e carri: logistica e vettovagliamento nello Stato visconteo trecentesco, in Nuova Antologia Militare, Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare - Storia Medievale Militare, n. 2, fascicolo n. 5, 2021. |

-Rossetto, V. | Storia dell’arte militare antica e moderna, Hoepli, Milano, 1893. |

-Trimurti, M. | Le impedimenta dell’esercito romano, 2019. |

-Settia, A. A. | Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel medioevo, Editori Laterza, 2004. |

-Svetonio, G. T. | De viris illustribus. |

-Valente, M. | Il grande affare della guerra. Il vettovagliamento degli eserciti greci in età classica, in Erga - Logoi, Rivista di storia, letteratura, diritto e culture dell’antichità, n. 8, 2020. |

-Vegezio, F. R. | Epitoma rei militaris, traduzione a cura di Antonio Angelini in Pub. dello Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Storico, Roma, 1984. |

-Zavarella, C. | Evoluzione storica della razione militare alimentare dall’antichità ad oggi, in Studi storico-militari, Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Storico, Roma, 2002. |