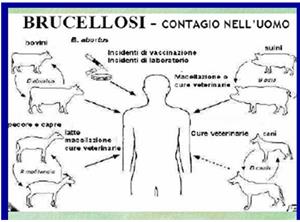

La brucellosi è una zoonosi (infezione trasmessa dagli animali all'uomo) diffusa a livello mondiale, particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell’Asia centrale e in America Latina. La brucellosi è causata da un batterio chiamato Brucella, che negli animali presenta i seguenti segni clinici principali: aborto, ritenzione placentare, orchite e epididimite.

L’uomo si infetta principalmente per via alimentare, attraverso il consumo di latte crudo, prodotto da animali infetti e non sottoposto a sterilizzazione o pastorizzazione; in caso di infezione, nell’uomo la malattia si manifesta con febbre e sintomi simil-influenzali, che possono progredire verso uno stadio cronico con febbre ricorrente, debolezza, sudorazione e dolori diffusi (febbre maltese o ondulante).

La brucellosi è considerata anche una malattia professionale che riguarda, soprattutto, coloro che operano a contatto con animali infetti (allevatori, veterinari, lavoratori dei macelli). Infatti, oltre che per via alimentare, la trasmissione può avvenire anche per contatto con tessuti, sangue, urine, secreti vaginali, feti abortiti e placente, e/o per via aerogena nelle stalle, nei laboratori e nei macelli. La brucellosi è una malattia a denuncia obbligatoria dal 1934, poiché rappresenta un importante problema di sanità pubblica e per questo gli allevamenti di animali da reddito sono sottoposti a piani di profilassi prima ed eradicazione poi dal 1964 a tutt’oggi.

Brucellosis is a zoonosis (infection transmitted from animals to humans) widespread worldwide, particularly in Mediterranean countries, India, Middle Eastern countries, Central Asia and Latin America. Brucellosis is caused by a bacterium called Brucella, which in animals presents the following main clinical signs: abortion, retained placenta, orchitis and epididymitis. Man becomes infected mainly by food, through the consumption of raw milk, produced by infected animals and not subjected to sterilization or pasteurization; in case of infection, in humans the disease manifests itself with fever and flu-like symptoms, which can progress towards a chronic stage with recurrent fever, weakness, sweating and widespread pain (Maltese or undulating fever). Brucellosis is also considered an occupational disease which mainly affects those who work in contact with infected animals (farmers, veterinarians, slaughterhouse workers). In fact, in addition to food, transmission can also occur by contact with tissues, blood, urine, vaginal secretions, aborted fetuses and placentas, and/or by air in stables, laboratories and slaughterhouses. Brucellosis has been a mandatory reporting disease since 1934, since it represents an important public health problem and for this reason livestock farms have been subjected to prophylaxis plans first and then eradication plans from 1964 to the present day

Introduzione

La brucellosi, conosciuta anche con i termini di "febbre ondulante", "febbre mediterranea" o "febbre maltese", è sostenuta da batteri del genere Brucella ed è stata descritta per la prima volta nel 1887 da un medico scozzese di nome David Bruce, che isolò il patogeno dalla milza di un soldato che era morto di malattia. In seguito isolò lo stesso germe anche da una capra e correlò la morte dell’uomo alla trasmissione del batterio attraverso il latte caprino. Successivi studi hanno dimostrato la presenza della malattia correlata alle Brucelle che tra loro presentano delle piccole differenze di patogenicità, dell’ospite naturale preferenziale e delle caratteristiche fenotipiche. Pertanto, il genere Brucella comprende sei specie: B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis e B. neotomae. Recentemente, sei nuove specie sono state incluse nel genere: B. ceti e B. pinnipedialis, isolate da mammiferi marini, B. microti, isolata dal topo campagnolo comune nel 2008 oltre a B. inopinata, B. papionis e B. vulpis.

La malattia

La brucellosi nell’uomo è causata da B. melitensis, B. aboutus, B.suis e B. canis. Gli uomini possono contrarre la malattia entrando in contatto con animali o prodotti di origine animale contaminati. Quindi, generalmente, sono tre le vie da cui passa l’infezione: attraverso cibi o bevande contaminati, per inalazione oppure tramite piccole ferite sulla pelle. Di queste però sicuramente la prima è la via più comune, infatti il batterio della brucellosi è presente anche nel latte degli animali contagiati e, se questo non viene pastorizzato, diventa fonte d’infezione per l’uomo. La seconda via di contagio, quella per inalazione, riguarda soprattutto le persone che vengono a contatto con il batterio per lavoro, come personale di laboratorio o dei mattatoi. Il contagio, invece, attraverso piccole ferite della pelle può essere un problema per coloro che lavorano nei mattatoi o nelle cliniche veterinarie. L’infezione è molto rara da uomo a uomo, tuttavia è possibile il contagio da madre a figlio attraverso il latte materno. Nell’uomo la malattia ha un andamento sub acuto, manifestandosi attraverso segni clinici simil-influenzali con febbre ondulante e sudorazione profusa, spesso sovrapponibili a quelli provocati da altre comuni malattie umane. Ciò rende difficile la diagnosi con conseguente sottostima del numero di casi. Non di rado, tuttavia, la malattia si può manifestare attraverso forme più severe quali encefalite, meningite, spondilite, artrite, osteite, oltreché l’aborto nelle donne in gravidanza, in funzione degli organi/apparati interessati dall’infezione. La terapia è rappresentata da antibiotici, solitamente doxiciclina e rifampicina: questi vengono usati in combinazione per un periodo di 6 settimane, per evitare ricadute.

La brucellosi bovina è sostenuta principalmente da B. abortus. I bovini rappresentano l’ospite naturale e serbatoio di questo microrganismo, ma B. abortus infetta anche bisonti, bufali e alci, mentre ospiti occasionali sono suini, cavalli e cani. Le forme sintomatiche sono caratterizzate da segni clinici variabili quali aborto, generalmente una sola volta durante la seconda metà della gestazione, ritenzione placentare, infezioni genitali e raramente complicazioni (soprattutto artriti). La suscettibilità verso B. abortus nel bovino è influenzata dall’età, dal sesso e dallo stato riproduttivo del singolo animale. L’introduzione di soggetti infetti in un allevamento sano è causa di infezione attraverso aborti, espulsione di placenta ed escreti contaminati. I batteri vengono eliminati principalmente attraverso latte, materiale abortivo ed escrezioni uterine e gli animali si infettano attraverso l’ingestione di materiale contaminato. Gli animali infetti rimangono portatori ed eliminatori per tutta la vita. Raramente l’infezione si trasmette per via venerea in quanto il seme utilizzato in fecondazione artificiale è sottoposto a rigorosi controlli, mentre è possibile nel caso di monta naturale.

La brucellosi ovi-caprina è causata principalmente da B. melitensis. L’infezione si trasmette per le stesse vie descritte per la brucellosi bovina, in particolare per via venerea, in quanto la monta naturale è il metodo comune di riproduzione. L’infezione determina batteriemia e colonizzazione della milza, delle ghiandole mammarie e quasi sempre dell’utero e della mammella nei soggetti gravidi. Una conseguenza comune dell’infezione è l’aborto e la mastite. Nei montoni si osserva una epididimite contagiosa causata da un’altra Brucella, B. ovis. Tale brucella può causare infertilità dei maschi e delle femmine e più raramente aborti.

La brucellosi nei suini è causata da B. suis. Sono suscettibili i suini di qualsiasi età e la via di diffusione più comune è il coito. B. suis, come le altre specie, si localizza principalmente a livello delle ghiandole linfatiche, colonizzando poi organi genitali, ghiandole mammarie, vescica, milza e articolazioni. Nella specie suina si può avere aborto precoce e tardivo e ipofertilità, analogamente a quanto avviene nei bovini. Anche B. abortus può infettare il suino provocando un’infezione che si esaurisce rapidamente senza manifestazioni patologiche evidenti. Nei selvatici quali cinghiale e lepri la B. suis è ampiamente distribuita. Negli equini sono stati riportati casi di infezioni da B. suis e da B. abortus con rarissimi casi di aborto.

Il cane è l’ospite specifico di B. canis ed è causa di aborti. I sintomi più comuni sono, oltre l’aborto di femmine gravide, linfoadenopatia e discospondilite. Nei maschi si osservano dermatiti a carico dello scroto ma in molti casi è asintomatica.

La diagnosi diretta e indiretta

L’accertamento della brucellosi nell’uomo si basa sull’anamnesi (professione, contatti con animali, viaggi in aree endemiche, ingestione di alimenti ad alto rischio come i prodotti caseari non pastorizzati), sulla sintomatologia e sui risultati dei test sierologici quali la sieroagglutinazione (Widal – Wright). La diagnosi definitiva si ottiene con le emocolture avendo cura di osservare le subculture per almeno un mese, a causa della lenta crescita del microrganismo, la P.C.R., le colture midollari o di altri tessuti.

Per quanto riguarda la brucellosi negli animali nei paesi dell’Unione Europea è obbligatorio controllare periodicamente tutti gli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini mediante prove sierologiche eseguite su animali puberi, in considerazione della patogenesi dell’infezione. Nel caso di riscontro di positività in un allevamento (focolaio), la brucellosi deve essere eliminata nel minor tempo possibile, tramite l’abbattimento obbligatorio degli animali positivi, considerata l’alta infettività per l’uomo e per gli altri animali sieronegativi presenti all’interno dell’allevamento. In base alle qualifiche sanitarie delle regioni o delle singole province, i controlli sono pianificati secondo la normativa vigente. La prova ufficiale utilizzata in Italia per la diagnosi di brucellosi negli animali è la S.A.R. (siero agglutinazione rapida), confermata con la F.d.C. (Fissazione del complemento). Nelle regioni U.I. il controllo è effettuato anche mediante ELISA indiretta eseguita su latte di massa con cadenza definita da piani regionali.

La sorveglianza viene garantita anche tramite la sorveglianza degli animali macellati al mattatoio (c.d. ispezione ante mortem e post mortem), con eventuale isolamento in laboratorio di Brucella spp.

Inoltre, all’interno degli allevamenti infetti devono essere applicate le misure di biosicurezza (isolamento degli animali positivi dal resto della mandria, in attesa di essere inviati al mattatoio, disinfezioni delle stalle, bonifica dei pascoli ecc.) per evitare il diffondersi dell’infezione nelle zone circostanti.

L’isolamento di brucelle può essere tentato da tutti i tessuti; i campioni contaminati da brucelle, vengono seminati su terreni di coltura selettivi e, dopo qualche giorno, talvolta anche dopo un paio di settimane, si osserva lo sviluppo di colonie a crescita lenta, piccole, lucenti e trasparenti. Tali colonie isolate devono poi essere sottoposte a una serie di prove di laboratorio per essere identificate. Lo sviluppo della tecnologia molecolare del D.N.A. (P.C.R. e R.T-P.C.R) e la sua applicazione per l’identificazione e la differenziazione delle specie e dei ceppi di Brucella ha notevolmente migliorato i test diagnostici, riducendone soprattutto i tempi di analisi. La P.C.R. ha trovato numerose applicazioni nel campo della diagnosi della malattia, nella caratterizzazione degli isolati, e ancor più il sequenziamento (W.G.S., N.G.S., M.L.V.A.), contribuiscono notevolmente nelle indagini di epidemiologia molecolare e studi tassonomici.

In Italia e in molti Paesi europei non è ammessa la vaccinazione degli animali per brucellosi, se non dietro richiesta di autorizzazione concessa in deroga dalle autorità sanitarie nazionali e comunitarie, essendo in atto l’eradicazione della malattia. Tuttavia, in alcune aree circoscritte, al fine di abbassare la prevalenza dell’infezione e per un periodo limitato, è stato talvolta concesso l’uso di vaccini, in particolare B. abortus S19 o B. abortus RB51 e B. melitensis Rev.1, che sono vaccini di comprovata efficacia rispettivamente nei bovini e nei confronti di B. melitensis e B. ovis nelle pecore e nelle capre.

Distribuzione geografica

La brucellosi è una zoonosi diffusa in molte comunità di tutto il mondo. Solo alcuni stati del nord, del centro ed est Europa sono liberi dalla malattia (Francia, Gran Bretagna, Scandinavia, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Polonia), come anche il Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, che sono indenni dalla brucellosi nei ruminanti. La brucellosi persiste negli stati europei e africani (Africa sub-Sahariana) che affacciano sul Mediterraneo e nei Balcani, oltre che in numerosi Paesi asiatici e del sud America.

I dati sulle popolazioni animali in Italia sono raccolti nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.) informatizzata dell’anagrafe zootecnica, applicativo disponibile presso il portale unico dei sistemi informativi veterinari del Ministero della Salute (https://www.vetinfo.sanita.it/). Grazie ai sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero della Salute è possibile conoscere, in tempo reale, quali sono le Regioni e/o le Province indenni, quanti sono i focolai di brucellosi nelle province non indenni ed altre informazioni sullo stato sanitario delle aziende italiane. La situazione aggiornata può essere verificata al seguente link:

Benv - Bollettino epidemiologico nazionale veterinario

Complessivamente, l’Italia risulta divisa in modo piuttosto netto con le Regioni del nord e del centro ormai, da anni, U.I. dalla brucellosi, e quelle del sud dove la brucellosi continua a persistere con tassi di prevalenza anche elevati in alcune province.

A causa del carattere zoonosico della malattia, ne è obbligatoria la denuncia dal 1934 da parte delle autorità sanitarie e dal 1964 sono stati predisposti piani di profilassi attraverso il recepimento, da parte del legislatore italiano, della normativa europea, principalmente per tutelare la salute degli animali commercializzati, in modo da evitare il diffondersi dell’infezione anche nell’uomo.

Il pilastro fondamentale sul quale è incardinato il controllo della brucellosi in Italia e nell’Unione Europea è l’esecuzione di controlli sierologici periodici la cui cadenza e percentuale di animali da sottoporvi, presso gli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini varia in base allo stato sanitario della Provincia o della Regione in cui insiste l’azienda.

Riferimenti normativi

Di seguito, l’inquadramento normativo principale in materia.

-D.P.R. 320/54 art. 1, 2, 5, 105-112 (Regolamento di Polizia Veterinaria, R.P.V.), che introduce l’obbligo di denuncia di qualunque caso, anche sospetto, di brucellosi all’Autorità Sanitaria competente della brucellosi, introducendo, in merito, specifici provvedimenti igienico-sanitari sia sugli animali che sui relativi prodotti derivati.

-Legge 9 giugno 1964, n. 615 recante “Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi”. Detta norma, ha disciplinato i primi piani nazionali di profilassi e di risanamento, stabilendo le misure per la protezione degli allevamenti indenni e i casi di obbligatorietà del trattamento immunizzante, l’esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l’abbattimento degli animali infetti.

-Decreto del Ministero della Sanità n. 651 del 27 agosto 1994 “Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”, così come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità n. 429 del 12 agosto 1997. Il D.M. 651/94 dispone, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione di un piano per l’eradicazione della brucellosi bovina e stabilisce le misure da applicare agli allevamenti bovini al fine di ottenere l’eradicazione della malattia per la tutela della salute pubblica e la protezione degli allevamenti stessi. Il decreto dispone il controllo sierologico ufficiale in tutti gli allevamenti bovini, anche se allo stato brado, di tutti i capi di età superiore ai dodici mesi. Gli esami di laboratorio ufficiali previsti dal D.M. 651/94 sono la prova di sieroagglutinazione rapida con antigene al rosa bengala (S.A.R.) e la prova di fissazione del complemento (F.D.C.). Ivi sono stabiliti, poi, i provvedimenti da attuare, in aggiunta alle disposizioni contenute nel R.P.V., negli allevamenti riconosciuti infetti in seguito all’isolamento dell’agente eziologico e/o all’esito positivo di uno o più capi sottoposti alle prove sierologiche ufficiali, tra cui l’abbattimento degli animali infetti e la segnalazione dell’insorgenza del focolaio e delle misure adottate al Servizio di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale territorialmente competente.

-Decreto Legislativo, D.L. 22 maggio 1999, n. 196. Attuazione della direttiva 97/12/C.E. di modifica e aggiornamento della direttiva 64/432/C.E.E. relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

-Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 e s.m.i. “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica” che stabilisce misure più restrittive per i territori ancora non ufficialmente indenni da brucellosi bovina e bufalina, in particolare l’obbligo di macellazione entro quindici giorni degli animali dichiarati infetti.

-Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale. Si applica dal 21 aprile 2021. Il Regolamento implementa strategie in sanità animale che non si discostano dalla politica seguita finora dalle Autorità Nazionali Italiane. Infatti, con la pubblicazione del “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” avvenuta il 12 gennaio 2000 (dicitura esatta C.O.M. 99/719 definitivo) l’Unione Europea, tra le tutele garantite ai consumatori, ha inserito tra le altre cose l’applicazione del principio di precauzione nella gestione dei rischi in sicurezza alimentare. Il motto “prevenire è meglio che curare”, come declinato dall’Unione, riunisce in un unico e robusto contesto di legge tutti i provvedimenti relativi alle principali malattie infettive, ponendo l’accento sull’analisi del rischio e sul principio di una salute unica, comune a uomo, animali ed ecosistema (c.d. principio “One Health”).

In tale ottica, la brucellosi, nel Regolamento, è categorizzata alla lettera B, vale a dire fra le malattie di cui gli stati membri devono garantire l’eradicazione, laddove, con detto termine deve intendersi la totale assenza di malattia nel territorio di riferimento, raggiungendosi, per tale via, lo status di indenne dalla stessa, da applicare ai seguenti animali: bisonti (Bison spp.), bovini (Bos spp.), bufali (Bubalus spp.), pecore (Ovis spp.), e capre (Capra spp.).

-Regolamento (U.E.) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (U.E.) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. Tale Regolamento Delegato U.E. integra, quello, precedente, di cui si è detto sopra, n.2016/429, e reca le norme, vincolanti per gli Stati membri e cui attenersi per conseguire la finalità, auspicata e dichiarata, della eradicazione.

Dunque: se il Regolamento 2016/429 individua le malattie da eradicare, il successivo Regolamento Delegato, indica le modalità attraverso le quali conseguire la qualifica di territorio “indenne”.

Ciò premesso, nel Regolamento delegato U.E. 2020/689 tenuto conto dello status proprio del territorio nazionale, si individuano e specificano le misure cui attenersi per il mantenimento dello stato di indenne dalla malattia (per le zone, dunque, in cui la stessa appare sin dall’origine assente; vedasi, in Italia, ad esempio, le Regioni del Nord), e anche quelle da porre in essere nei territori dove è necessario ottenere la qualifica di indenne (ad esempio, in Italia, la situazione del sud).

Detto piano di eradicazione è basato su specifiche prove sierologiche la cui applicazione si articola in funzione dello status sanitario del territorio oggetto di controllo ufficiale. Nel caso dei territori non indenni da brucellosi, le attività di controllo sierologico sono da effettuarsi, su tutti i bovini, i bufalini e gli ovi-caprini di età superiore ad un anno su base semestrale.

Il Ministero della Salute italiano, con ordinanza ministeriale, ha introdotto, dal canto suo, misure maggiormente restrittive e straordinarie onde ottenere, in tempi più rapidi, la finalità auspicata della eradicazione.

Le prove ufficiali per la diagnosi di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina sono descritte nell'allegato III del Regolamento Delegato (U.E.) n. 2020/689 e, nello specifico, alla Sezione 1, punto 1 lettera a): tra queste sono comprese prove con antigene brucella tamponato e prove di fissazione del complemento (C.F.T.) che sono le prove ufficiali utilizzate in Italia.

Nel caso di territori non indenni le misure sono più restrittive: i controlli sono cadenzati semestralmente e concernono l’intero compendio di capi allevati, bovini, bufalini e ovi caprini, al fine di raggiungere lo status auspicato di indenne, verificando che, negli ultimi tre anni, almeno il 99,8% degli stabilimenti ed almeno il 99,9 % della popolazione animale considerata, abbia mantenuto lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

Il Regolamento 2020/689 stabilisce che l’autorità competente deve attuare tutte le misure per prevenire la diffusione della malattia ed introduce una maggiore responsabilità dell’allevatore, attraverso la possibilità di richiedere esami in autocontrollo in caso di sospetto della malattia, ma anche dei servizi veterinari, attraverso l’introduzione del caso sospetto che deve essere confermato prima dell’apertura del focolaio. Tali misure devono essere attuate principalmente nello stabilimento in cui il caso sospetto è detenuto, ma l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di estendere le misure ad altri animali o stabilimenti in presenza di un rischio di diffusione della malattia. Nell’applicare le misure di controllo delle malattie in risposta a un caso sospetto o confermato, l’autorità competente dovrebbe introdurre determinati divieti di movimento degli animali. L’autorità competente dovrebbe tuttavia avere anche la possibilità di consentire il movimento di determinati animali dallo stabilimento in cui è detenuto un caso sospetto o confermato per tenere conto delle condizioni di benessere degli animali e per favorire la sostenibilità delle misure di controllo delle malattie

Eradicare questa malattia è irrinunciabile per lo Stato e l'ambito della tutela della salute pubblica e animale è preminente rispetto alla tutela privatistica dell'interesse economico del singolo allevatore.