Il concetto di Biodiversità non è nato di recente, ma solo di recente sta tornando alla ribalta. Quale potrebbe esserne il motivo?

Il concetto di Biodiversità non è nato di recente, ma solo di recente sta tornando alla ribalta. Quale potrebbe esserne il motivo?

La Biodiversità è strettamente legata al cambiamento climatico. Tutti noi siamo sempre più consapevoli di tale cambiamento, o almeno dovremmo esserlo, motivo per cui l’argomento diventa ogni giorno più interessante per la comunità.

The concept of Biodiversity was not born recently, but only recently is it returning to the fore. What could be the reason? Biodiversity is closely linked to climate change. All of us are increasingly aware of this change, or at least we should be, which is why the topic becomes more interesting for the community every day.

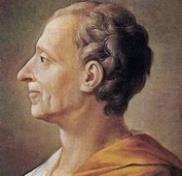

“Se è vero che l’indole della mente e le passioni del cuore sono estremamente diverse nei vari climi, le leggi dovrebbero essere in relazione sia alla varietà di queste passioni sia alle varietà di queste indoli”.

Nel XVII secolo Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, meglio conosciuto solo come Montesquieu, nella sua “Teoria del Clima” afferma che il clima ricopre un ruolo importante nella storia di una società. Spiega questa teoria nel Libro XIV del suo “De l’Espirit des Lois” (Lo Spirito delle Leggi) in relazione alla natura del clima. Secondo le sue convinzioni, “è meglio dire che il governo più conforme alla natura è quello la cui disposizione particolare si riferisce meglio alla disposizione del popolo per cui è stato istituito”.

Montesquieu era convinto che il buon legislatore dovesse essere in grado di prendere in considerazione il clima solo in alcune società, quelle dei popoli selvaggi che erano governati dagli agenti atmosferici. L’illuminista francese pensava infatti che nelle società più evolute, grazie allo sviluppo civile, i fattori morali delle persone avessero acquisito maggiore importanza per ridurre l’impatto del clima, ma su questo sembra che Montesquieu si sbagliasse.

Montesquieu era convinto che il buon legislatore dovesse essere in grado di prendere in considerazione il clima solo in alcune società, quelle dei popoli selvaggi che erano governati dagli agenti atmosferici. L’illuminista francese pensava infatti che nelle società più evolute, grazie allo sviluppo civile, i fattori morali delle persone avessero acquisito maggiore importanza per ridurre l’impatto del clima, ma su questo sembra che Montesquieu si sbagliasse.

Torniamo per un attimo all’inizio e proviamo a descrivere il concetto “biodiversità”. È la complessa varietà di organismi viventi in un certo ambiente e con un determinato clima. Clima, ambiente e biodiversità sono quindi strettamente connessi tra di loro. Facciamo un esempio per evidenziare meglio questa connessione.

L’Akialoa lanaiensis (Rothschild, 1893) era un piccolo uccello endemico delle Isole Hawaii. Il suo habitat è stato alterato dall’arrivo degli indigeni polinesiani, che riducendo la foresta per dar maggior spazio ad aree coltivate, pascoli ed insediamenti, hanno causato la diminuzione di questo passeriforme dalla maggior parte del suo ambiente. In un secondo momento, l’arrivo degli europei “civilizzati” e la conseguente introduzione di specie aliene e di malattie a cui questi uccelli non erano immuni, ne ha causato la scomparsa definitiva. Sembra un racconto dei nostri giorni, in realtà l’Akialoa di Lanai è una specie estinta dal 1894! Questo è solo un esempio, ma lo stesso schema si è ripetuto più volte. Si stima che oggi più del 99% delle specie apparse sul pianeta dall’inizio della vita si siano estinte, anche se non sempre l’estinzione è stata causata dall’uomo.

L’Akialoa lanaiensis (Rothschild, 1893) era un piccolo uccello endemico delle Isole Hawaii. Il suo habitat è stato alterato dall’arrivo degli indigeni polinesiani, che riducendo la foresta per dar maggior spazio ad aree coltivate, pascoli ed insediamenti, hanno causato la diminuzione di questo passeriforme dalla maggior parte del suo ambiente. In un secondo momento, l’arrivo degli europei “civilizzati” e la conseguente introduzione di specie aliene e di malattie a cui questi uccelli non erano immuni, ne ha causato la scomparsa definitiva. Sembra un racconto dei nostri giorni, in realtà l’Akialoa di Lanai è una specie estinta dal 1894! Questo è solo un esempio, ma lo stesso schema si è ripetuto più volte. Si stima che oggi più del 99% delle specie apparse sul pianeta dall’inizio della vita si siano estinte, anche se non sempre l’estinzione è stata causata dall’uomo.

Oggigiorno è consuetudine sintetizzare i concetti con acronimi per comunicare in modo più immediato e incisivo. Ecco quindi un riassunto per punti che mette in evidenza le cause che hanno contribuito ad una massiccia perdita di biodiversità:

- HIPPO: non è l’animale ippopotamo! Ma è un acronimo in inglese che richiama alcuni eventi accaduti: perdita di Habitat, introduzione di specie Invasive, Inquinamento, Popolazione umana e Sovrasfruttamento;

- Le TRE OVER: Overkill (e overfish, caccia e pesca), Overchill (raffreddamento del clima, con cinque successive glaciazioni), Overill (malattie, pesti, tubercolosi, pandemie);

- I GRANDI CINQUE: elefante africano, leopardo, rinoceronte bianco, bufalo del capo e leone. Sì, sono animali! I cosiddetti “BIG FIVE”, animali simbolo della fauna sopravvissuta agli eventi sopracitati e oggi salvaguardati in specifiche aree protette per evitarne l’estinzione.

Ma il cambiamento climatico è inesorabile e anche le aree protette dei “Big Five” sono a rischio a causa di perdita di biodiversità.

Molti sono i segni del cambiamento climatico che già si possono misurare e che sono raccontati in molteplici articoli nelle più prestigiose riviste scientifiche internazionali e riassunti ogni sei anni dall’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), il Comitato delle Nazioni Unite sul clima.

Per l’Italia, area “hot spot” al pari di tutta la Regione Mediterranea, l’allarme è particolarmente sentito, come sottolineato anche dalla rete degli “Esperti Mediterranei sui Cambiamenti Climatici e Ambientali” nel rapporto MedECC “Risks associated to climate and evironmental changes in the Mediterranean Region” (Rischi associati ai cambiamenti climatici ed ambientali nella Regione Mediterranea): frequenti tempeste, distruzioni, incendi hanno, come conseguenza, danneggiato gravemente l’agricoltura e le aree spontanee.

Pochi anni fa pensavamo che il riscaldamento globale fosse solo l’aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare nel lungo periodo. Ed eravamo convinti che fosse qualcosa riguardante solo le estremità polari del mondo. Negli ultimi dieci anni, invece, abbiamo capito chiaramente quali sono le cause scatenanti degli eventi atmosferici sempre più intensi appena citati, che spesso colpiscono i nostri Paesi. Secondo le previsioni di cambiamento climatico per la regione euro-mediterranea fornite da diversi modelli, il nostro Paese potrebbe essere soggetto ad un significativo riscaldamento, ancora più accentuato durante il periodo estivo; alla fine di questo secolo potremmo avere un aumento di circa 5°C della temperatura media stagionale rispetto alla fine del secolo scorso. Il ridotto effetto tampone dei mari, sempre più caldi, è sempre meno pronto ad assorbire le enormi quantità di energia presenti nell’atmosfera. Oltre a ciò, il frequente cambiamento nell’uso del suolo con la conseguente deforestazione fatica a contrastare questa situazione.

Dato che il cambiamento climatico è in atto – con la conseguente perdita di biodiversità – e che la natura non riesce a compensare in toto il fenomeno di cui siamo in parte responsabili, cosa possiamo fare per rallentare questo declino?

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, declina 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, declina 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Obiettivo numero 14 (“Vita sott’acqua”) riguarda la protezione della vita nell’acqua. Anche se a noi “umani terrestri” sembra strano, più di due terzi della superficie del nostro pianeta è ricoperta d’acqua (aree fluviali, mari e oceani), di cui quattro quinti sono abissi marini (tra i 2000 e i 6000 metri di profondità). Ignoriamo quasi completamente l’esistenza di queste regioni sottomarine inesplorate e la loro ricca biodiversità è per noi sconosciuta!

E per proteggere questa vita nascosta è necessario che l’uomo riduca le proprie attività nei mari e negli oceani, creando più aree protette e limitando la pesca eccessiva.

L’Obiettivo numero 15 dell’Agenda 2030 declina: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste; combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del territorio; arrestare la perdita di biodiversità.

L’Obiettivo numero 15 dell’Agenda 2030 declina: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste; combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del territorio; arrestare la perdita di biodiversità.

È ormai chiaramente noto che la vegetazione arborea mitiga gli scambi energetici con l’atmosfera.

Questo aspetto ha un’importanza cruciale per definire linee guida e intraprendere azioni economiche, ambientali e sociali efficaci e calibrate sul territorio. La produzione di materiale di propagazione di buona qualità di un numero di specie autoctone il più possibile elevato può fornire la chiave per il ripristino di habitat minacciati. Dall’altro lato, la gestione della conservazione della struttura e dello stato degli ecosistemi forestali e dei settori produttivi associati richiede la conoscenza della composizione genetica delle specie coinvolte. Ciò include l’identificazione di popolazioni locali geneticamente distinte e l’analisi del grado di differenziazione tra tali popolazioni. All’interno di questa variabilità naturale si trova la fonte di resilienza degli ecosistemi, dove per resilienza si intende la risposta del sistema al cambiamento e la sua capacità intrinseca di assorbire varie perturbazioni e di riorganizzarsi. Il mantenimento delle funzioni degli ecosistemi in presenza di cambiamenti ambientali è fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine delle specie. D’altra parte, la biodiversità è fondamentale per la resilienza di un ecosistema sia nel breve che nel lungo periodo.

Gli habitat forestali italiani caratterizzano la maggior parte delle aree protette e buona parte della rete Natura 2000. Lo scopo istituzionale europeo delle aree protette è la conservazione e la valorizzazione del patrimonio nativo attraverso l’applicazione di metodi di gestione o di ripristino ambientale idonei a realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Secondo le “Linee Guida di Natura 2000”, in Italia, il Paese più biodiverso d’Europa (circa 70.000 specie classificate, 8.000 vegetali, 60.000 animali), sono classificate 871 aree protette, per un totale di oltre 3 milioni di ettari protetti a terra, circa 2.850 mila ettari a mare e 658 chilometri di coste (dati del VI aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette, 2010).

Spesso quando si parla di diversità biologica, la prima cosa che viene in mente sono tutti i diversi tipi di vita presenti in una determinata area: animali, piante, funghi e microrganismi. Stiamo pensando alle specie presenti sulla Terra. Tutte queste specie e organismi lavorano insieme negli ecosistemi. Agiscono in una rete intricata, mantenendo l’equilibrio e sostenendo la vita. Ma questa è solo una parte della storia. La biodiversità è anche l’incredibile varietà all’interno di una specie, la diversità genetica intraspecifica. La variabilità genetica in una popolazione è la chiave che rende più ampia la gamma potenziale di risposte adattative, rafforza la capacità di resistere a malattie e parassiti e aumenta la flessibilità di adattamento al clima e ad altri stress. Se la diversità genetica diventa troppo bassa, le specie possono andare incontro all’estinzione, perdendosi per sempre. Ciò è dovuto agli effetti combinati dell’indebolimento da inbreeding e del mancato adattamento ai cambiamenti. È necessario un approccio olistico alla gestione della biodiversità, che consideri i livelli interspecifico, intraspecifico ed ecosistemico, per valutare come la diversità sia alla base della resilienza e, in ultima analisi, per mantenere la resilienza degli ecosistemi nel contesto del cambiamento ambientale globale.

Nell’era della globalizzazione e dell’agricoltura estensiva su larga scala, nella nostra piccola vita lavorativa di tutti i giorni dobbiamo iniziare a guardare con sempre maggiore attenzione alla salvaguardia degli ecotipi locali di specie autoctone endemiche dei nostri Paesi. Solo attraverso la tutela di queste specie di minore importanza economica ma fondamentali per la nostra sopravvivenza sul Pianeta è possibile fermare l’incessante perdita di biodiversità. Una possibile strada da percorrere è la produzione di semi di qualità di queste specie autoctone endemiche.

Le popolazioni naturali, le specie antiche, i parentali selvatici delle colture, le specie autoctone e rare rappresentano un pool genico indispensabile a cui attingere. Possono essere viste come un serbatoio di informazioni biologiche idonee a far fronte ai modelli climatici attuali e alle sfide derivanti dalla distruzione dell’habitat, dall’inquinamento, dall’invasione di specie aliene, dalle malattie, dalle epidemie e dalla pressione antropica. Queste risorse genetiche vegetali possono essere sfruttate per la ricerca di caratteristiche di adattamento e di geni di resistenza a patogeni.

Ma per salvaguardare questa risorsa naturale fondamentale, è necessario intraprendere azioni a livello globale, nazionale e locale.

Oggi esistono circa 1.750 banche genetiche in tutto il mondo per preservare questa incredibile fonte di vita e molti giardini botanici che salvaguardano collezioni di piante straordinarie. Il germoplasma di specie vegetali, varietà e cloni specifici può essere conservato sotto forma di semi in condizioni di stoccaggio per le principali colture. Ma per altre specie sono necessari approcci biotecnologici, essendo specie tipicamente conservate come colture di tessuti ed espianti crioconservati.

La continua evoluzione che si sta verificando nel campo della biologia molecolare ha aperto la strada a nuove strategie per caratterizzare, esaminare e persino modificare il materiale genomico. Le tecnologie genetiche emergenti, tra cui le new genomic techniques e la cisgenesi, potrebbero aprire nuove opportunità e strumenti per affrontare problemi ambientali complessi.

Conservare la biodiversità significa proteggere le preziose risorse naturali per le generazioni future e il funzionamento degli ecosistemi in equilibrio. Gli ecosistemi non sono solo aree incontaminate e riserve naturali integrali, ma anche aree coltivate e ambienti rurali.

A livello nazionale su questo versante, tra le altre realtà, operano due laboratori pubblici accreditati all’International Seed Testing Association (ISTA): il laboratorio del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità (CNCB) di Peri (VR), che agisce nell’ambito della tutela di alberi e arbusti della flora naturale italiana, e il laboratorio di Tavazzano (LO) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA DC), riferimento nazionale per la certificazione ufficiale delle sementi e per l’iscrizione di nuove varietà al Registro Varietale Nazionale.

Le risorse e le tecnologie disponibili al giorno d’oggi che entrano in gioco nei problemi della biodiversità sono state il filo d’Arianna del Seminario dell’ISTA Annual Meeting 2023, ospitato a fine maggio a Verona: "From Biodiversity to Diversification: resources, tools and technologies to meet new challenges".

A ridosso di questo evento, il laboratorio del CNCB di Peri ha proposto il 24-25 e 26-27 maggio scorso un workshop focalizzato sulle specie autoctone, dal titolo “ISTA workshop on tetrazolium testing and equilibrium relative humidity (eRH) determination for native species”. Durante il workshop sono stati determinati alcuni parametri qualitativi sulle sementi spaziando fra diverse specie native: un fiore, un’erba, un arbusto e un albero.

Il laboratorio CREA di Tavazzano, in collaborazione con il laboratorio LaRAS dell’Università di Bologna, ha organizzato il 2-3 giugno scorso un secondo workshop ISTA dal titolo “GMO Testing: Statistical Aspects and Implementation of the Performance-Based Approach” per approfondire gli aspetti statistici relativi all’analisi OGM (organismi geneticamente modificati) sulle sementi, la validazione e la verifica dei metodi, le tecniche di analisi, con uno sguardo particolare alle tecnologie più recenti.

Tutti gli eventi hanno avuto un grande successo a livello internazionale di pubblico e di interesse!

Questi sono stati solo i primi passi verso la strada che dovremmo percorrere per salvaguardare le ricchezze inestimabili del nostro pianeta.