Enrico Di Luise

Tenente dei Carabinieri, ufficiale addetto alla Sezione di Biologia Molecolare presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Messina. Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Catania.

Paola Magni

Laureata in Scienze Naturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino. Lavora presso la Direzione della sezione di Entomologia Forense del Forensic Lab dell'ICAA (International Crime Analysis Association).

Luigi Saravo

Maggiore dei Carabinieri, ufficiale addetto al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Roma. Laureato in Scienze Biologiche all'Università di Napoli “Federico II”.

1. Prefazione

Per molti anni gli insetti che popolavano la superficie e gli orifizi dei cadaveri sono stati considerati solo una presenza poco gradevole del lavoro dei medici legali e delle Forze dell’Ordine coinvolte nelle indagini inerenti a crimini violenti. Ma come gli intriganti romanzi di Deawer e della Cornwell ci hanno insegnato, gli insetti costituiscono dei silenziosi custodi di preziosi informazioni sull’accadimento di fatti a volte inspiegabili. Tuttavia mentre le varie branche delle scienze criminalistiche (la biologia, la balistica, la chimica, ecc.) hanno avuto nel tempo una crescita esponenziale, affinando tecniche e metodologie, lo studio degli insetti associati alla scena criminis è stato, nel nostro Paese per molto tempo sottovalutato o addirittura ignorato.

L’Entomologia Forense è un ramo della zoologia dedicata allo studio degli insetti e di altri artropodi, dal cui esame è possibile ricavare elementi decisivi per la persecuzione di un reato. Negli ultimi anni tale disciplina ha visto crescere l’interesse da parte degli scienziati forensi, dei Medici Legali e delle Forze dell’Ordine, soprattutto in Europa e negli USA, dove esistono figure professionali specialistiche che affiancano la magistratura inquirente nella risoluzione di casi di morti sospette ed altri reati accomunati dalla presenza di insetti. Purtroppo in Italia solo da pochi anni si è sviluppato l’interesse verso la materia e ancora oggi gli entomologi forensi non lavorano sistematicamente accanto agli organi di Giustizia.

Lo scopo del presente lavoro è una disamina delle potenzialità dell’Entomologia Forense e delle relative applicazioni come strumento spesso determinante per la risoluzione di intriganti e complessi casi giudiziari.

2. Introduzione

La classe degli Insetti(1) comprende circa un milione di specie ed è quindi la più numerosa tra quelle oggi studiate. Esistono numerosissimi ambienti di vita (habitats) nei quali è possibile rinvenire tali specie, essendo le loro capacità di adattamento e colonizzazione praticamente illimitate.

Un corpo in decomposizione è ovviamente compreso in tale insieme, costituendo una variegata ed appetibile sorgente di nutrimento nonché un luogo protetto ed adatto alla riproduzione. In letteratura sono riportate circa 400 specie colonizzatrici di corpi animali in decomposizione. Se da una parte è indiscusso il loro ruolo ecologico di degradatori della materia biologica, dall’altra essi rappresentano un utilissimo strumento per le indagini criminali come indicatori del luogo di rinvenimento di un corpo, per la ricostruzione di molti eventi e per la determinazione del P.M.I. (Post-Mortem Interval), il cosiddetto “intervallo post-mortem”.

Le tradizionali tecniche medico-legali attualmente utilizzate per il calcolo del tempo trascorso dalla morte di un individuo al ritrovamento del suo cadavere, si basano sul decremento della temperatura corporea, sullo studio del livor (macchie ipostatiche) e del rigor mortis (rigidità cadaverica) e sullo studio di elementi accessori come, ad esempio, il contenuto gastrico. Tali parametri, sebbene di fondamentale importanza nelle prime 24-48 ore, vanno irrimediabilmente incontro ad una stabilizzazione per la quale i dati ricavabili risultano poco o per nulla informativi (Greenberg and Kunich, 2002; Amendt et al., 2004) rispetto, invece, al dato entomologico che, secondo alcuni Autori (Kashyap & Pillay, 1989; Introna & Campobasso, 1998), almeno entro le 72 ore dalla morte rappresenterebbe il dato statisticamente più attendibile. Basti pensare, ad esempio, alla temperatura di un corpo umano ritrovato, in condizioni ambientali moderate, a 5-6 giorni dal suo decesso: tale parametro, da solo, non può fornire alcuna informazione precisa circa l’epoca della morte, potendo quest’ultima essere stimata indifferentemente tra il 2° (tempo necessario al naturale dissipamento del calore interno) ed il 6° giorno dal ritrovamento. Inoltre in alcuni casi il medico legale è impossibilitato a procedere a tali rilevazioni in sede di ritrovamento del cadavere, avendo a disposizione il corpo soltanto dopo la rimozione e il collocamento dello stesso presso le camere refrigerate degli obitori: in questo caso l’accurato utilizzo delle tradizionali tecniche perde significativamente la sua validità.

Per le ragioni sopra esposte lo studio della fauna entomologica e delle condizioni ambientali che ne hanno favorito lo sviluppo consentono oggi di ottenere delle stime tanatocronologiche di alta precisione (Introna e Campobasso, 1998), le quali, insieme alle risultanze analitiche prodotte da altre scienze forensi (es. antropologia, botanica, geologia, biologia, etc.), costituiscono il background tecnico scientifico determinante per la gestione ed il successo delle indagini.

Oltre al calcolo del P.M.I. il dato entomologico offre un importante spunto investigativo in relazione allo spostamento di un corpo e/o al suo occultamento, alla determinazione dei tempi di emersione dall’acqua, all’identificazione delle droghe e dei composti tossici che potrebbero aver causato la morte di un soggetto (la cosiddetta “Entomotossicologia”), fino ad arrivare ai casi di colpa professionale in ambiente ospedaliero ed omissione/negligenza nell’assistenza ai malati, applicando gli stessi criteri adottati per i reati di crimine violento.

a. Cenni storici

Ai giorni nostri la vista degli insetti genera paura o spesso disgusto ma, nella cultura delle civiltà più antiche, rappresentazioni di questi esseri sono state legate ad alcuni aspetti della vita e della morte fino ad essere persino considerati la personificazione di divinità.

La prima testimonianza dell’interesse dell’uomo verso il mondo degli insetti, e in particolare verso i Ditteri, si può trovare su un sigillo mesopotamico di 5000 anni fa in cui è rappresentata una gazzella distesa a terra apparentemente senza vita sopra la quale è raffigurata una mosca. L’attenzione verso l’insetto è probabilmente dovuta al fatto che questo periodo vide crescere in modo esponenziale l’insediamento umano, la quantità di rifiuti e le carneficine delle guerre e ciò ha avuto come conseguenza l’esplosione della popolazione di questi animali: “questi non poterono esser ignorati né dai vivi né dai morti”, essendo “i cadaveri uguali, siano essi di schiavi o di re” (Greenberg & Kunich, 2002).

Il primo chiaro riferimento alle mosche carnarie risale a più di 3600 anni fa, su una delle numerose tavolette di creta con scritti cuneiformi della “Har-ra-Habulla”, considerata a tutti gli effetti il più antico “libro di zoologia” conosciuto. Sono descritti 396 animali, tra i quali 10 mosche - incluse le mosche verdi (probabilmente Phaenicia sericata o Chrysomya albiceps) e le mosche blu (probabilmente il Genere Calliphora) -, entrambe, attualmente, di interesse medico-legale.

La relazione tra insetti e cadaveri era nota anche agli antichi Egizi: essi conoscevano il ciclo vitale dei Ditteri, compresa la metamorfosi, e incidevano amuleti a forma di mosca per scacciare il maligno e collane mortuarie che servivano ad allontanare la distruzione del corpo. Uno degli obiettivi dell’imbalsamazione del corpo era proprio proteggere il defunto dall’attacco degli insetti e del tempo: a tale proposito nel Capitolo 154 del Libro dei Morti si legge “Questo mio corpo non diverrà preda di larve”. Anche dopo l’imbalsamazione Ka, il guardiano dello spirito, rimaneva vicino al corpo o periodicamente tornava a controllarlo.

Nel papiro Gizeh n° 18026:4:14, trovato nella bocca di una mummia, si può leggere “Le larve non diventeranno mosche dentro di te”. Nelle epoche predinastiche compaiono amuleti di pietra a forma di mosca che avevano valore di prevenzione e protezione ma a partire dal Nuovo Regno la mosca assume anche significato di impudenza, persistenza e coraggio tanto da assegnare l’onorificenza dell’Ordine della Mosca Dorata o Mosca del Valore a soldati distintisi in battaglia.

Presso i Greci la mosca era considerata un animale sacro al quale si collegavano alcuni nomi di Zeus e Apollo: essa evocava l’onnipresenza degli Dei, incessantemente ronzanti, sempre in moto e pungenti. Ricordava anche il turbinio della vita olimpica e l’ideale di uomo d’azione, agile e febbrile, ma anche inutile e rivendicatore, così come il demone della Decomposizione, Eurinomo, divoratore di cadaveri, veniva rappresentato sia come avvoltoio sia come mosca. Il ruolo degli insetti nei fenomeni fisiologici della morte era ben conosciuta anche da Omero che immaginò Achille rivolgersi alla madre con tale preghiera: “Madre, son degne del divino fabbro, quest’armi, né può tanto arte terrena. Or le mi vesto, ma timor mi grava che nelle piaghe di Patroclo intanto vile insetto non entri, che, di vermi generator, la salma (ahi senza vita!) ne guasti sì, che tutta imputridisca”.“Pensier di questo non ti prenda, o figlio” - gli rispose la Dea - “l’infesto sciame, divoratore de’ guerrieri uccisi, io ne terrò lontano ov’anco ei giaccia intero un anno, farò sì, che il corpo incorrotto ne resti, e ancor più bello” (Omero, Iliade, libro 19, versi 20-33).

La relazione tra Ditteri e cadaveri si fece spazio anche in Asia minore dove, presso le civiltà dei Caldei, Filistei, Fenici ed Ebrei, le mosche erano associate a “Baalzebub”, Signore delle Mosche, rappresentato come una mosca che può portare piaghe di Insetti e mandare legioni alate come punizione (Greenberg 1991).

La prima testimonianza di una relazione “forense” mosca/omicidio viene fatta risalire ad un episodio accaduto in Cina, in un periodo compreso tra il 907 e il 970 d.C.: “un ufficiale della corte sentì una donna piangere e urlare disperatamente. L’ufficiale le chiese il motivo di questi lamenti e lei rispose che il marito era stato ucciso dal fuoco. L’ufficiale però si accorse che vicino al corpo si trovavano molte mosche e durante l’autopsia si scoprì una ferita sul capo dell’uomo. La donna confessò di aver ucciso il marito insieme a un altro uomo, procurandogli quella lesione” (Greenberg & Kunich, 2002).

Un altro “caso” risolto grazie ad evidenze entomologiche, seppur ancora ancestrali, viene fatto risalire al 1247 in Cina ed è riportato da Sung Tz’u nel suo “Hsi Yuan Chi Lu” (lo spazzare via i torti e lavare le ingiustizie), un primordiale, ma efficace, manuale per l’investigazione sulla scena del delitto: “Un lavoratore morì in un campo di riso, ucciso dai colpi di una falce. Il locale agente della legge si recò dove l’uomo era stato ucciso e radunò tutti i lavoratori dei campi di  quella zona. Chiese loro di deporre le loro falci in fila per terra. Il tempo era caldo e non ci volle molto tempo prima che le mosche iniziassero a raccogliersi su un falce particolare. Alla vista di tal evidenza il padrone della falce confessò il suo crimine”.

quella zona. Chiese loro di deporre le loro falci in fila per terra. Il tempo era caldo e non ci volle molto tempo prima che le mosche iniziassero a raccogliersi su un falce particolare. Alla vista di tal evidenza il padrone della falce confessò il suo crimine”.

Nelle opere d’arte del Rinascimento la morte e il demonio sono raffigurati come una mosca; si possono ricordare le opere del pittore veneziano del XV secolo Carlo Crivelli (“Madonna con Bambino”) e quella omonima di Giorgio Schiavone (1460), conservata nella Galleria Sabauda di Torino, dove si può vedere Gesù tenere in mano un uccellino, simbolo della Resurrezione, per proteggerlo da una mosca, simbolo di morte e di Satana (fig.1-2).

Un altro dipinto conservato a Torino, “San Gerolamo nel Deserto” di Matteo di Gualdo, ritrae il Santo in preghiera e dietro la sua figura si scorgono due volumi, chiusi con dei lucchetti, davanti ai quali è posata una mosca: il significato iconografico è che il Demonio, la mosca, non è in grado di toccare e disonorare le Sacre Scritture.

Amboise Paré, uno dei più importanti medici militari del suo tempo, dà una descrizione personale della Battaglia di San Quintino del 1557: “vedemmo più di mezza lega di terra coperta da corpi morti; non potemmo resistere a lungo lì a causa dell’odore che emanavano i corpi morti e anche i cavalli morti. Pensai che noi ne eravamo la causa e vidi sciami di mosche intorno ai corpi che procreavano grazie all’umidità e si vedevano i loro corpi verdi e blu; erano così tanti da oscurare d’ombra il sole. Sentimmo il loro ronzio, che era ancora più orribile per noi. E pensai che fosse abbastanza per determinare una piaga, dove loro si posavano”.

Amboise Paré, uno dei più importanti medici militari del suo tempo, dà una descrizione personale della Battaglia di San Quintino del 1557: “vedemmo più di mezza lega di terra coperta da corpi morti; non potemmo resistere a lungo lì a causa dell’odore che emanavano i corpi morti e anche i cavalli morti. Pensai che noi ne eravamo la causa e vidi sciami di mosche intorno ai corpi che procreavano grazie all’umidità e si vedevano i loro corpi verdi e blu; erano così tanti da oscurare d’ombra il sole. Sentimmo il loro ronzio, che era ancora più orribile per noi. E pensai che fosse abbastanza per determinare una piaga, dove loro si posavano”.

Nel 1668 Francesco Redi compie il primo esperimento medico della storia seguendo il cosiddetto Metodo Scientifico Sperimentale: egli studia i fenomeni di decomposizione della carne sia esposta all’aria sia in recipienti chiusi. Con questo lavoro fu in grado di demolire sperimentalmente il concetto della “generazione spontanea” (abiagenesi), secondo cui le larve sarebbero prodotte “spontaneamente” dalla carne, teoria già enunciata da Aristotele e sostenuta fino ad allora dalla Scuola Aristotelica. A metà del diciannovesimo secolo un inventario delle specie di insetti e di altri artropodi legati ai fenomeni di decomposizione fu redatto da Orfila, ma senza un nesso con eventuali omicidi: in questo trattato, datato 1831, sono descritte 30 specie e viene preso in considerazione il ruolo dei Ditteri e dei Coleotteri nell’attacco e nella distruzione del cadavere, contribuendo anche ai primi studi sulla fauna riscontrata nelle esumazioni e sulla successione di artropodi che si avvicendano sul cadavere umano.

Solo nel marzo del 1850 si può ritrovare una prima documentazione di applicazione dell’Entomologia forense in occidente, quando Bergeret risolse un caso di infanticidio facendo uso degli insetti come indicatori del periodo di morte: il corpo di un bambino fu trovato murato nel camino di una casa e Bergeret determinò che l’insieme dei resti di insetti associati al cadavere (pupari di Musca carnaria) indicava uno stato di decadimento che risaliva a parecchi anni prima, per cui la responsabilità dell’infanticidio cadde sui precedenti occupanti della casa, non su quelli presenti al momento del ritrovamento (Bergeret, 1855). Negli anni successivi si verificarono casi simili a quello sopra citato e si ricorda l’intervento di Lazzaretti a Padova nel 1874: venne ritrovato un piccolo cadavere mummificato in una soffitta e per valutare l’epoca della morte vennero utilizzati i pupari e le larve che avevano colonizzato i resti.

È però nel 1894 che si data la nascita della moderna Entomologia forense, con la pubblicazione de “La faune des cadavres. Application de l’Entomologie a la Medicine Legale” di Jean-Pierre Mégnin. Egli determinò la sequenza e l’avanzamento della decomposizione di un corpo e osservò e descrisse i cambiamenti nei raggruppamenti di insetti col procedere del disfacimento del cadavere, definendo le “squadre di Artropodi” (Insetti e Acari) specifici di ogni stadio. Mégnin considerò il cadavere come un ecosistema dinamico con una sua particolare successione faunale, nonostante il corpo umano sia dimensionalmente finito. Mégnin pubblicò 14 lavori a partire dal 1883 e viene considerato dalla maggior parte degli autori come il padre dell’Entomologia forense, benché altri lo abbiano preceduto e molti dei suoi rigidi postulati siano ormai superati.

A partire del 1920 i medici legali italiani, con i contributi di Alessandrini, Bianchini e Porta cercano di razionalizzare i risultati degli anni precedenti, recuperando, non senza critiche, i concetti generali di Mégnin e apportando dati inediti sulla fauna cadaverica marina, grazie ad esperimenti orginali (Porta, 1929). Sempre in Italia, nel 1933, Bellussi pubblica un lavoro di accertamento della data di morte di quattro persone decedute nel deserto nordafricano, utilizzando l’entomofauna riscontrata durante il sopralluogo per effettuare esperimenti in condizioni controllate.

Gli studi del finlandese Nuorteva prima e quelli di Altamura e Introna poi, a cavallo tra gli anni ’70 ed ’80, hanno contribuito a chiarire il ruolo dei Ditteri cadaverici nella determinazione della cronologia della morte e hanno contribuito alla conoscenza morfologica degli stadi preimmaginali (cioè prima della fase adulta).

Nel 1986 Erzinçlioglu osserva che nell’Entomologia forense c’è una forma di conoscenza che non si può acquisire con la sola ricerca sperimentale, ma che richiede la raccolta delle analisi di casi pratici: questo giustifica la consuetudine da parte degli entomologi forensi di riportare, oltre agli aspetti scientifici della materia, anche la descrizione dei casi criminali affrontati e risolti mediante l’impiego di questa scienza. Negli stessi anni Marchenko descrisse i possibili casi di degenerazione dei tessuti dopo la morte: i processi della putrefazione sono dipendenti da moltissimi fattori quali età, sesso, costituzione, presenza/assenza di vestiti, tipo di copertura, luogo di morte, esposizione a fonti luminose, clima, substrato e molte altre condizioni. Tutte queste caratteristiche incidono sul corpo, ma anche su gli insetti che lo colonizzeranno, quindi decadono completamente i rigidi postulati di Mégnin che riguardano le successioni di ondate di insetti sul corpo nel tempo.

Tra il 1986 ed il 1989 K.G.V. Smith del British Museum di Londra pubblica i primi manuali di Entomologia Forense, ancora oggi considerati i testi di riferimento a livello mondiale. Infine durante l’XIX Congresso Mondiale di Entomologia (Pechino, 1990) venne per la prima volta organizzata una sessione autonoma di Entomologia Forense. In quella occasione i più importanti studiosi della materia (Nortueva, Goff, Lord, Haskell, Hall, Marchenko, Clark, Nishida e Wells) diedero vita ad un gruppo di lavoro composto da entomologi e medici legali, e furono così avviati incontri periodici e progetti di ricerca comuni, con scopi prevalentemente applicativi, tutt’oggi perseguiti da vari Enti europei.

3. L’Entomologia Forense

Nel XIII secolo vengono per la prima volta affiancati l’osservazione delle mosche con la presenza di un cadavere umano deceduto per cause non naturali: si viene così a definire l’iniziale profilo di un nuovo indirizzo di studio che mette in relazione la presenza dell’entomofauna cadaverica con casi di morte violenta o altri crimini, rendendo lo studio morfologico, ecologico ed etologico degli insetti applicativo nei casi medico-legali.

L’Entomologia Forense(2) è lo studio che comprende tutti gli aspetti applicativi degli insetti in qualche modo correlati a questioni di carattere legale: le conoscenze così ricavate possono essere utilizzate nelle indagini, nei processi penali e nelle controversie civili.

L’entomologia forense può essere suddivisa in tre branche principali (Lord & Stevenson, 1986; Catts & Goff, 1992):

a. Entomologia Urbana (Urban Entomology): procedimenti legali che coinvolgono insetti che influenzano manufatti dell’uomo e ambiente umano;

b. Entomologia dei Prodotti Immagazzinati (Stored Products Entomology): procedimenti giudiziari che coinvolgono insetti che infestano beni conservati e/o loro involucri (anche in casi di contrabbando) ed in particolare i prodotti alimentari (Entomologia Alimentare);

c. Entomologia Medico-Legale (Medicocriminal Entomology o Forensic Entomology): scienza che studia il coinvolgimento degli insetti in eventi di interesse tipicamente medico-legale (omicidi, suicidi, morti improvvise) e altri reati (abuso fisico, negligenze professionali).

Le informazioni che possono essere ricavate dalla raccolta e dalla determinazione degli Artropodi che si trovano sul luogo del reato sono molto importanti perché la presenza di questi animali non è mai occasionale: l’entomologia diventa quindi un nuovo e importante mezzo di indagine che può affiancare la secolare esperienza della medicina legale.

Inizialmente gli studi di Entomologia Forense vedevano in modo complessivo il fenomeno della decomposizione, con grande attenzione verso l’aspetto ecologico; col tempo si è cercato di approfondire la conoscenza delle specie che fanno capo a questo processo, senza dimenticare il loro ruolo nell’ecosistema ma cercando di raccogliere i dati in modo utile alle applicazioni forensi.

Negli ultimi decenni l’evoluzione della materia ha voluto seguire con maggior impegno la strada dello studio approfondito della biologia delle specie di maggiore interesse forense (morfologia, chiavi dicotomiche, sviluppo, cicli di vita) attraverso l’utilizzo delle tecniche analitiche più moderne e la ricerca di un metodo di lavoro ottimale e risolutivo.

Il quadro in cui possono essere inserite le attuali linee di ricerca applicata comprende:

- individuazione delle specie coinvolte nel decadimento dei cadaveri;

- perfezionamento delle chiavi dicotomiche (cioè degli strumenti di classificazione delle specie) e definizione di nuove;

- studio dell’ecologia e dell’etologia delle specie interessate;

- estensione sistematica dello studio ad ambienti diversi;

- perfezionamento e ricerca di criteri affidabili per il calcolo dei tempi di sviluppo, per la determinazione degli stadi di vita degli insetti e dell’influenza della temperatura sulla velocità di sviluppo;

- applicazione di metodologie chimiche e biologico-molecolari al tradizionale esame morfo-fisiologico degli insetti;

- definizione di criteri per la gestione dei casi pratici, con la messa a punto di “checklist” e protocolli per il sopralluogo, il repertamento ed il trattamento dei campioni.

Partendo dalle ricerche pubblicate in letteratura, alcuni autori hanno raccolto dati riguardanti solo alcune delle specie di interesse medico legale (soprattutto a quelle dei generi Calliphora, Protophormia terranovae, Lucilia e Cochliomyia) ma la gran parte del lavoro deve ancora essere sviluppata a causa della esigua quantità di specie repertate, della scarsezza di dati scientifici necessari per disporre di una raccolta sistematica e del mancato approccio multidisciplinare alle linee di studio sopra elencate.

a. L’entomofauna necrobionte

Da un punto di vista strettamente scientifico, la carcassa animale o il cadavere umano può essere considerato un vero e proprio piccolo ecosistema, che compare improvvisamente nell’ambiente e che rappresenta un’importante risorsa per numerosi organismi: mammiferi, pesci, uccelli, invertebrati, vegetali, funghi e batteri si trovano a disporre di una inaspettata fonte alimentare che non pone resistenza ad essere predata e che viene disputata tra i consumatori/degradatori che competono tra loro per esigenze alimentari affini.

Come per tutti gli ecosistemi di nuova formazione, la fauna(3) presente su una carcassa si costituisce dapprima tramite la colonizzazione ad opera di organismi detti “pionieri”, che cominciano a modificare l’ambiente, mentre in seguito viene incrementata da altri organismi con un ordine temporale ben preciso dipendente delle loro esigenze di nicchia ecologica.

Come l’ambiente progressivamente si modifica, le specie cambiano oppure permangono in uno stato di equilibrio sia con il substrato che li circonda sia con le altre specie competitrici, predatrici, commensali o parassite.

A differenza di altri ecosistemi costituiti da materiale non vivente, quello cadaverico è un ecosistema effimero, che appare improvvisamente e che scompare altrettanto rapidamente, consumato dai suoi stessi decompositori fino a che non resta più nulla di “commestibile”, eccezion fatta per quei tessuti che non vengono affatto degradati (ossa).

La fauna saprofaga(4), analizzata in termini quali-quantitativi e correlata all’ambiente di ritrovamento, al clima, al tempo e alle fasi di decomposizione cadaverica, è un utile indizio che permette di risalire al momento in cui è comparso il corpo in una determinata zona, quindi al momento del decesso ma anche all’eventuale percorso fatto dal cadavere prima del rinvenimento. In alcuni casi è possibile pervenire a conclusioni che riguardano la modalità della morte e l’identificazione personale. Le possibili ricostruzioni per “via zoologica” degli eventi riconducibili ad un cadavere si basano soprattutto sullo studio della micro-fauna cadaverica facilmente rinvenibile sul corpo. Per ciò che concerne la macro-fauna (ratti, topi, piccoli predatori, uccelli, pesci,) essa può fornire informazioni per lo più accessorie (es.: lesioni di morsi di diverse specie sono utili per descrivere i percorsi seguiti dal cadavere dopo la morte). L’insieme dei cambiamenti introdotti su una carcassa dalla presenza di piccoli invertebrati può essere, infatti, molto più significativa dei cambiamenti arrecati da animali di taglia superiore. Payne (1965) dimostrò l’incisività degli artropodi nei processi di consunzione cadaverica registrando perdite di circa il novanta per cento del peso iniziale della cavia dopo solo una settimana d’esposizione alla colonizzazione dei Ditteri, mentre registrò una perdita dell’ottanta per cento della massa, dopo 6/7 settimane, in cavie non esposte all’azione della microfauna.

Della gran quantità di organismi che fanno parte della fauna necrobionte(5), il gruppo più rappresentato a livello qualitativo (varietà di specie) e quantitativo (presenza di esemplari) è quello degli Artropodi Esapodi (Insetti).

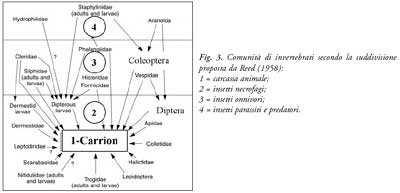

Per quanto riguarda gli insetti necrobionti, si possono definire quattro categorie ecologiche rinvenibili all’interno della comunità presente (Smith, 1986; Catts & Goff, 1992) sia contemporaneamente che in tempi diversi sul substrato in decomposizione (fig. 3):

a. necrofagi spazzini: soprattutto Ditteri, si nutrono delle carcasse di organismi animali;

b. parassiti o predatori dei necrofagi: Ditteri, Coleotteri, acari, ragni e altri artropodi. In alcuni casi gli insetti sono necrofagi durante i primi stadi di sviluppo e diventano predatori negli ultimi stadi;

c. onnivori: vespe, formiche e alcuni coleotteri, specie opportuniste che si nutrono sia del corpo che dei suoi colonizzatori;

d. occasionali o criptozoici: acari, ragni, formiche, collemboli e chilopodi. Vivono nell’ambiente circostante e si nutrono normalmente d’altro, ma possono trovarsi occasionalmente sul cadavere, ivi trasportati dal vento o attratti dal calore e dall’umidità del corpo.

L’insetto necrofago(6) utilizza i propri organi di senso altamente specializzati per individuare il substrato cadaverico sin dalle fasi iniziali post-mortali, quando la degradazione della materia determina lo sviluppo di gas e odori particolari, generati dall’esaurimento della materia organica. Grazie alle proprie caratteristiche fisiche e fisiologiche gli insetti sono i primi organismi che trovano e iniziano a modificare un substrato organico morto, sia esso carogna animale o derrata vegetale: allo stesso modo la degenerazione del corpo umano in condizioni naturali è accompagnata dalla presenza d’insetti necrofagi.

Gli insetti attratti da resti in via di decomposizione sono un numero molto ampio, oltre 400 specie (Payne, 1965), ma i gruppi che giocano un ruolo attivo nel processo di decadimento sono in particolare due: i Ditteri (Diptera) e i Coleotteri (Coleoptera), in altre parole i necrofagi ed i loro predatori (Leclercq & Verstraeten, 1993).

In questo lavoro è stato scelto di focalizzare l’attenzione sull’entomofauna necrobionte, ma non bisogna comunque dimenticare che sul substrato in disfacimento è presente anche una massiccia fauna non specializzata nella decomposizione delle carcasse (Anderson & Van Laerhoven, 1996), che è stata spesso trascurata dagli specialisti, nonostante queste specie siano particolarmente importanti come partecipanti occasionali attivi alla degradazione del corpo. Essi possono anche agire come potenziali competitori, predatori e parassiti della fauna cadaverica, in grado di inibire in parte o del tutto lo sviluppo di alcune specie normalmente utilizzate come principali indicatori dei tempi di morte.

Piccoli predatori (ratti, topi, corvi, etc.) possono nutrirsi del cadavere, senza spostare in modo apprezzabile i resti ma lasciando particolari segni sul corpo. I roditori possono rosicchiare sia la carne che le ossa apportando lesioni nettamente distinguibili.

In alcune condizioni i grandi predatori (alligatori, orsi, avvoltoi, cani, etc.) possono influire sulla decomposizione del cadavere, cibandosi del corpo e disperdendone le parti.

Se il corpo viene rinvenuto in stadio di decomposizione avanzato ma illeso, in un’area in cui è probabile la presenza di vertebrati di piccola e media taglia, è verosimile ritenere che esso sia rimasto in un luogo dove i possibili predatori non avevano accesso.

Altri insetti come formiche (ma anche blatte e vespe) possono cibarsi delle parti esterne del corpo, lasciando effetti superficiali molto caratteristici, piccoli crateri poco profondi, di forma e in posizioni irregolari.

Durante il Convegno EAFE (European Association for Forensic Entomology) del 2004, svoltosi in Londra, fu presentata un’interessante relazione, basata su casi reali, che focalizzava l’attenzione sull’effetto dell’attività delle formiche sulla velocità di decomposizione dei corpi e sull’interpretazione della lesività prodotta da questi Imenotteri.

Alcune abrasioni cutanee causate da formiche possono, infatti, essere facilmente confuse con lesioni prodotte in vita. In realtà, si tratta di modificazioni superficiali dell’epitelio prodotte sia dall’azione meccanica delle formiche intente a cibarsi dei frammenti cutanei, sia dall’azione caustica dell’acido formico secreto dagli Imenotteri stessi.

Tra i casi illustrati degno di nota è quello del cadavere di un minore diffusamente interessato da lesioni post-mortali da formiche, in particolare al collo, ove, nonostante l’azione degli imenotteri, fu ancora possibile rilevare alla ispezione cadaverica gli esiti di manovre d’afferramento e soffocamento, causa del decesso (Campobasso et al., 2004).

Grandi e piccoli predatori, possono inoltre, direttamente o indirettamente, disturbare l’entomofauna nutrendosi di essa e lasciando sul cadavere una biocenosi(7) del tutto diversa da quella che ci sarebbe in condizioni normali: questa eventualità può modificare in modo importante il decorso della decomposizione e rendere molto complessa la stima dell’intervallo post-mortem sia in ambiente terrestre sia in ambiente acquatico (Magni P. & Scaravelli D., 2006).

b. Ditteri e coleotteri di interesse forense

Gli insetti attratti da resti in via di decomposizione sono un numero molto ampio, ma i gruppi che giocano un ruolo attivo nel processo di decadimento sono in particolare due: i Ditteri e i Coleotteri.

1. I ditteri

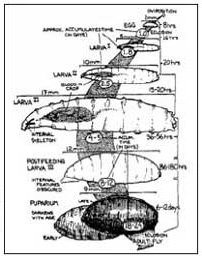

I ditteri (Ordine Diptera)(8) sono tra gli insetti più numerosi e presenti nella biosfera terrestre. Il ciclo di sviluppo di questi animali prevede una metamorfosi completa uovo-larva-adulto con grandi differenze strutturali ed ecologiche tra gli stadi giovanili e l’immagine (adulto), nella quale si trasformano dopo un periodo trascorso all’interno di una “pupa”.

Le uova vengono generalmente depositate sul cadavere in siti con facile accesso alle cavità interne e con un certo grado di umidità (orifizi naturali del corpo), sono molto piccole e spesso concentrate in piccoli cumuli.

Le larve (fig. 4-5), che appaiono come piccoli vermetti bianchi, presentano almeno tre stadi di sviluppo la cui distinzione è possibile grazie a particolari caratteristiche morfologiche osservabili con l’ausilio di un microscopio ottico.

Inglobata una quantità sufficiente di cibo, le larve smettono di mangiare (larve in post-feeding) e generalmente si allontanano in cerca di un luogo sicuro dove “impuparsi”, cioè dove costituire l’involucro (pupa) all’interno del quale avverrà la metamorfosi in insetto adulto.

Lo spostamento delle larve in post-feeding può variare da zero a 50 metri, alcune specie tendono a impuparsi direttamente sul pabulum e altre a scavare nel terreno (Fuller, 1934; Norris, 1959; Turner, 1991): la conoscenza di queste abitudini diventa di estrema importanza durante il sopralluogo entomologico.

La pupa (fig. 6) rappresenta lo stadio transitorio necessario per la metamorfosi nello stadio adulto.

Lo farfallamento dell’immagine ha una durata variabile compresa da pochi minuti a un’ora, sempre in dipendenza dalle condizioni ambientali; il regime alimentare di questi insetti si basa su una varietà molto grande di sostanze, dai prodotti della decomposizione al nettare fino al sangue, usato prevalentemente dalle femmine per il suo contenuto di proteine necessarie alla produzione delle uova.

I Ditteri vivono in stretto contatto con l’uomo e costituiscono veicoli i trasmissione per infezioni e malattie anche degli animali domestici. In particolare alcuni inducono debilitazione nell’uomo e negli animali domestici con infestazioni che prendono il nome di “miasi”. La miasi è un’infestazione cagionata da larve di Ditteri a parassitismo obbligato o accidentale che per un tempo variabile si alimentano su tessuti vivi o necrotici dell’ospite, dei liquidi o degli alimenti ingeriti (Zumpt, 1965). Gli insetti “miasigeni” sono di grande importanza in Entomologia forense perché la loro presenza su un corpo umano in vita è spesso sinonimo di incuranza nell’igiene: sono spesso gli anziani e i bambini (Pikles et al., 2005) a presentare questo tipo di parassitosi perché sono soggetti che dipendono da tutori la cui affidabilità professionale può essere oggetto di indagine da parte del medico legale e dell’entomologo forense.

Da un punto di vista più criminalistico è interessante notare che, secondo alcuni medici legali, le lesività prodotte dalla massiccia fuoriuscita epidermica delle larve in miasi potrebbero, se osservate su tessuti in avanzato stato di decomposizione (quindi in assenza delle caratteristiche ulcerazioni miasiche), assomigliare alle ferite prodotte da un arma da fuoco con munizionamento “ a pallini” (le cosiddette “rosate”). L’attenta analisi permetterebbe però di desumere la direzionalità dell’azione lesiva dai margini delle ferite, i quali saranno ovviamente rivolti verso l’esterno nel caso di pregressa miasi (Catts and Haskell, 1990).

L’attacco del cadavere da parte dei Ditteri avviene piuttosto precocemente, appena l’iniziale odore della putrefazione diviene percettibile al sensibilissimo apparato olfattivo di questi insetti: la colonizzazione diventa pressoché immediata durante la stagione estiva, quando le emanazioni sono più forti ed è presente un maggior numero di Ditteri attivi.

Sebbene fortemente attratti dai prodotti della putrefazione, i Ditteri sono capaci di colonizzare un cadavere solo se è accessibile e non sotterrato: bastano 2,5 cm di terra per impedire l’attacco delle specie dominanti tra i Ditteri della prima ondata, con il conseguente rallentamento della decomposizione dei resti interrati (Lundt, 1964). Alcuni Ditteri dei generi Muscina (Famiglia Muscidae), Metopina e Conicera (Famiglia Phoridae) sono in grado di colonizzare corpi sepolti, deponendo uova sul terreno in risposta alla presenza di liquami organici o all’emanazione di gas putrefattivi: le larve che si nutrono dei materiali presenti in superficie dopo aver raggiunto il secondo stadio possono penetrare lentamente in un terreno morbido e raggiungere la carcassa (Mégnin, 1894; Lundt, 1964; Payne, 1965; VanLoerhoven & Anderson, 1999).

I Ditteri depongono generalmente in parti del corpo come narici, occhi, meati dell’orecchio, cavo orale, vagina e retto, zone che mantengono un certo grado di umidità e che facilitano l’accesso verso l’interno, ma l’eventuale presenza di ferite o lacerazioni può garantire una scelta più ampia.

La dimensione del cadavere può limitare la disponibilità di cibo, quindi influenzare la sopravvivenza delle larve che si alimentano su e di esso e il numero di cicli che possono susseguirsi sul substrato. Inoltre, ulteriori fattori che assumono valore fondamentale per il successo del completamento del ciclo vitale sono:

- la competizione intra ed interspecifica (cioè rispettivamente tra individui della stessa o di specie diverse)(Smith, 1986);

- i fenomeni di diapausa (interruzione dello sviluppo con durata temporale prestabilita) e quiescenza (interruzione dello sviluppo con durata dipendente dal ripristino delle condizioni ambientali favorevoli);

- le eventuali predazioni ed i parassitismi delle larve e delle pupe dei Ditteri da parte di altri insetti (es. Imenotteri).

La conoscenza del comportamento delle specie è indispensabile per l’analisi interpretativa della presenza dei Ditteri e degli altri insetti sulla scena del crimine. L’attività, la competizione e la possibilità di questi insetti di bloccare il corso della loro crescita sono fattori determinanti per lo studio della biocenosi cadaverica al fine di stimare il PMI e altri parametri.

2. I coleotteri

I coleotteri (Ordine Coleoptera)(9) rappresentano l’ordine con il maggior numero di specie, costituendo il 40% di tutti gli insetti conosciuti. Sono caratterizzati dall’avere il paio d’ali anteriori sclerotizzate, dette “elitre”, e il paio d’ali posteriori, se presenti, membranacee e ripiegate sotto le prime. Sono insetti che subiscono una metamorfosi completa, le forme larvali sono molto varie e le specie sono sovente di difficile determinazione. All’interno di quest’Ordine si trovano molti gruppi d’interesse forense, ma a causa dei diversi ruoli giocati dalle varie specie di Coleotteri non esiste un momento caratteristico in cui gli individui compaiono durante il processo di decomposizione. Generalmente tendono a colonizzare i cadaveri più tardi dei Ditteri e la loro presenza è in un numero più limitato.

I Coleotteri possono nutrirsi direttamente del cadavere (Silfidi, Dermestidi, Nitidulidi e alcuni Cleridi) oppure essere predatori di Ditteri. A volte si trovano casualmente anche specie fitofaghe o polifaghe (specie che si nutrono di materiale vegetale o d’altra natura), ma queste non sono da considerarsi importanti ai fini medico-legali a meno che la loro presenza non indichi uno spostamento del corpo da un ambiente all’altro.

Nonostante i tempi di sviluppo di gran parte dei Coleotteri siano meno conosciuti rispetto a quelli dei Ditteri, il confronto con questi può servire a confermare o perfezionare la stima del P.M.I., definendo la finestra temporale al termine della quale le mosche hanno completato il ciclo vitale ed abbandonato il cadavere (Bellussi, 1933).

c. Il ruolo dell’entomologo forense

Il ruolo dell’Entomologo forense nell’ambito delle indagini su crimini violenti è quello di riuscire a correlare la presenza della biocenosi campionata sul substrato cadaverico con i parametri ambientali specifici del luogo di morte per poter stimare con sufficiente precisione:

- la datazione dell’epoca della morte o P.M.I.;

- il luogo del decesso ed eventuali spostamenti;

- la correlazione degli insetti con la verosimile fonte di nutrimento;

- gli eventi succedutisi prima del ritrovamento del corpo;

- le eventuali lesioni che potrebbero essere la causa di morte;

- l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti;

- l’eventuale esposizione a sostanze tossiche.

In Italia la figura professionale dell’Entomologo forense è pressoché sconosciuta e poco impiegata, mentre da parecchi decenni è diventata irrinunciabile in molti Paesi come gli Stati Uniti. Il Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), prima Agenzia governativa ad investire massivamente sulle potenzialità delle scienze forensi, istituì alcuni anni fa una struttura specializzata nello studio degli insetti presso il “Forensic Science Research and Training Center” di Quantico (Virginia) e sono in crescita i corsi di formazione del precipuo settore anche grazie alla diffusione mediatica. Nella nota serie televisiva “C.S.I.”, infatti, il detective Grissom ricopre il ruolo di Entomologo Forense a capo di una squadra di specialisti continuamente impegnati nella risoluzione di intrigati casi giudiziari. Il recente bestseller della nota scrittrice e criminalista Patricia Cornwell, “Calliphora”, ha come personaggi principali dei ditteri (Calliphoridae) rinvenuti sul luogo del delitto, così come il recente successo editoriale della stessa autrice “La Fabbrica dei Corpi” è invece ispirato ad un centro di ricerca realmente esistente nel Tennessee (U.S.A.), conosciuto appunto come “The Body Farm”, in cui vengono testate tutte le condizioni possibili inerenti alla decomposizione fisiologica ed entomologica dei cadaveri umani.

In Europa la Gendarmeria francese ha avviato, già da qualche anno, il “Départément Entòmologie” presso l’“Institut de Réchèrche Criminelle de la Gendarmèrié” mentre l’analogo laboratorio della Polizia Scientifica Svizzera è attivamente indirizzato nello studio e nell’applicazione di protocolli di sopralluogo ed analisi di campioni entomologici. Il Forensic Science Service inglese, uno tra i più autorevoli enti a livello mondiale nel campo delle investigazioni scientifiche, ha già da tempo formato i propri esperti in entomologia forense. Altri paesi europei presentano complessivamente una situazione ibrida in cui tali competenze sono delegate sia a strutture universitarie (Dipartimenti di Entomologia Forense presso Istituti di Medicina Legale) sia a laboratori specializzati delle forze dell’ordine. Recentemente anche la Gendarmeria Reale del Marocco ha voluto dotarsi del “Départment Entòmologie Judiciaire” all’interno del “Laboratòire de Réchérche et d’Analyses Techniques et Scientifiques”.

Negli ultimi anni si è verificato un sostanziale rinnovamento nella strumentazione e nelle tecniche utilizzate nelle applicazioni medico-legali, lo sviluppo delle quali può così elargire un contributo più ampio della sola datazione del P.M.I., peraltro sempre più precisa grazie all’utilizzo di sistemi informatico-statistici (Schoenly et al. 1996; Von Zuben et al., 1996). L’attività dell’entomologo forense in Europa ha iniziato ad essere una realtà importante anche grazie ai progressi che nel tempo si sono avuti con l’ausilio di tecniche moderne ed efficaci come le indagini biochimiche e molecolari a fianco della metodica classica di studio. D’altra parte molto deve essere ancora fatto nel nostro Paese affinché tutti gli operatori del settore forense siano perlomeno portati a conoscenza delle potenzialità di tale approccio.

d. La datazione dell’ epoca di morte: calcolo del P.M.I.

La datazione dell’epoca della morte (Post Mortem Interval, P.M.I.) è il parametro principale che l’Entomologo forense deve essere in grado di identificare. Per poterlo stimare si utilizzano fondamentalmente due approcci (Haskell et al., 1997; Erzinçlioglu, 1983):

a. lo studio della natura della biocenosi presente sul cadavere, metodo utilizzato per studiare un P.M.I. lungo e dove intervengono più ondate successive di insetti necrofagi;

b. la determinazione dello stadio di vita degli insetti che vengono rinvenuti sulla carcassa, metodo utilizzato per studiare un P.M.I. breve e dove i Ditteri della prima ondata sono protagonisti.

In entrambi i casi il luogo di ritrovamento del corpo e le temperature ambientali sono le informazioni di base per la corretta interpretazione dei dati entomologici. Tuttavia, l’analisi di questi ultimi non prescinde mai dall’esame medico legale sulla decomposizione cadaverica ma è di supporto a questa: se la fase di decomposizione del corpo non corrisponde alle specie ed alle fasi vitali degli insetti rinvenuti, l’investigatore dovrebbe sospettare che il processo è stato interrotto o modificato in qualche modo (Catts & Haskell, 1990).

L’analisi della natura della biocenosi comprende l’identificazione delle specie alla luce dei fenomeni trasformativi post-mortem e delle caratteristiche ambientali.

Identificazione di Specie - Per definire univocamente una specie si ricorre a metodi basati sulle chiavi dicotomiche, cioè al confronto con connotazioni morfologiche, riportate ed illustrate nei compendi entomologici, che permettono l’attribuzione di un dato esemplare ad una specie ben caratterizzata. L’osservazione di tali strutture può essere eseguita con il microscopio ottico, lo stereoscopio ma anche con il microscopio elettronico a scansione (S.E.M.). è oggi possibile utilizzare anche l’analisi del DNA per stabilire l’appartenenza di un insetto ad una data specie. Una volta caratterizzata la specie si considerano i fenomeni trasformativi e l’ambiente circostante. I fenomeni trasformativi post-mortem nei diversi ambienti costituiscono invece una delle variabili più influenti nel calcolo del P.M.I.

Fenomeni Trasformativi - La putrefazione rappresenta il più importante processo naturale di distruzione post-mortale della materia organica. L’entomologo forense deve essere pienamente edotto circa l’insieme dei cambiamenti fisici e biochimici cui il corpo va incontro dopo la morte. Questi sono didatticamente suddivisi, dalla medicina legale, nelle seguenti fasi o “stadi di decomposizione”:

- stadio fresco (fresh stage);

- stadio cromatico (cromatic stage);

- stadio enfisematoso o gassoso (bloated stage);

- stadio colliquativo (decay stage e advanced decay);

- stadio della scheletrizzazione (dry stage).

I fenomeni trasformativi determinano profonde modificazioni dell’aspetto e della struttura del cadavere che sono caratteristiche per ognuna delle fasi appena elencate; essi non devono essere intesi come momenti rigidamente individuabili, quanto come una sequenza di fenomeni che si sovrappongono e si combinano tra loro in una progressione ininterrotta di eventi, fino alla distruzione della materia organica (Introna & Campobasso, 1998).

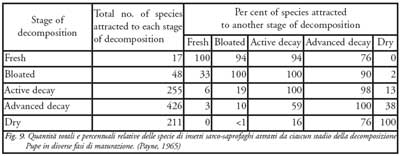

Ovviamente ogni stadio presenta una sua caratteristica popolazione entomologica (fig. 9) la quale, però, può essere non esclusiva di una data fase e comunemente associata alla presenza di altre specie. Anche in questo caso le condizioni ambientali giocano un ruolo fondamentale influenzando contemporaneamente sia il naturale fenomeno putrefattivo, causato dall’azione enzimatica e dei microrganismi, sia l’azione della micro-fauna necrobionte. D’altra parte le specie d’insetti presenti sui resti organici dipendono fortemente dal particolare ambiente in cui è deposto il corpo e dalle modificazioni dello stesso. Quindi se da una parte l’ambiente seleziona la fauna cadaverica, è altresì vero che quest’ultima modifica l’ambiente stesso di crescita.

Caratteristiche Ambientali. Alla luce di quanto esposto si può affermare che l’enorme quantità di habitat esistenti e delle eventuali modificazioni rende praticamente impossibile una conoscenza analitica e sistematica di tutte le situazioni reali che si possono presentare; uno studio sugli ambienti più tipici può invece fornire degli importanti riferimenti di base.

a. Corpi in ambiente terrestre.

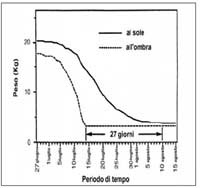

L’ambiente terrestre può causare profonde deviazioni dai valori riportati nelle “tabelle” in considerazione dei molti fattori che incidono sui fenomeni tanatologici. Tra i più importanti ricordiamo: clima e microclima (fig. 10), altitudine e latitudine, presenza e tipo di vegetazione, presenza di animali in grado di modificare l’habitat, presenza di acqua (dolce, salata o paludosa), natura del terreno (natura chimica, permeabilità, compattezza, etc.), ambiente rurale o urbano, ambiente coltivato (i pesticidi determinano spesso un abbattimento differenziale dell’entomofauna, per cui molte specie che si trovano negli ambienti circostanti non si trovano più nelle coltivazioni;

b. Corpi in ambiente chiuso.

I luoghi più comuni sono le abitazioni con porte e finestre serrate, i bagagliai degli automezzi, i sacchi di plastica, etc.: più l’ambiente è “ermetico” più sarà difficile per gli insetti raggiungere il corpo e deporre le uova. Bisogna tenere presente che sono animali piuttosto piccoli e basta una piccola fessura per permettere loro l’entrata. D’altra parte la ricerca di una via d’accesso al cadavere può portare ritardi che non sempre è possibile quantificare e che riducono il calcolo del P.M.I. alla stima di un P.M.I. minimo. Inoltre gli ambienti chiusi e/o quelli sottoposti a massiccia disinfestazione, al pari degli ambienti sottoposti all’uso intensivo di pesticidi, attuano una selezione dell’entomofauna. L’occultamento di un corpo in spazi inaccessibili o con sistemi di copertura a tenuta ermetica “cristallizzerà” l’entomofauna eventualmente presente al momento dell’occultamento del cadavere, avendo l’isolamento fisico impedito l’accesso di altre specie delle “ondate successive”;

c. Corpi Sepolti.

Il seppellimento, in dipendenza della profondità, rallenta il processo di decomposizione e ostacola o impedisce l’accesso agli invertebrati, modificando la normale successione delle specie. Solo un’entomofauna limitata raggiunge il corpo: questi insetti depongono le uova sulla superficie del terreno e le larve, attratte dal cadavere, lo raggiungono scavando nel terreno. Il processo di decadimento di un corpo sepolto, quindi, è simile a quello di un corpo esposto, cambia solo il tipo di fauna; la presenza di insetti caratteristici della superficie, quindi, deve far supporre che la sepoltura sia avvenuta in un tempo successivo alla morte e alla colonizzazione da parte di Esapodi tipici dell’habitat esterno. In particolare solo alcuni Calliforidi depongono uova sul terreno, i Muscidi comprendono larve che migrano fino a 2,5-10 cm di profondità ed infine gli adulti d’alcuni Foridi (Conicera e Metopina) e i Coleotteri Stafilinidi del genere Athena, grazie alle loro dimensioni ridotte, possono raggiungere e colonizzare i cadaveri interrati anche a maggiore profondità (Lundt, 1964). La possibilità d’accesso al corpo dipende anche dal tipo di terreno, ad esempio in un terreno compatto e impermeabile come quello argilloso gli insetti possono accedere alla materia in decomposizione solo qualora la copertura di terra sia rimossa dagli animali o lavorata dall’uomo (Turner & Wiltshire, 1999). Più alto è lo strato di terreno sovrastante il cadavere, più lento sarà il processo di decomposizione e minore sarà il numero di insetti necrofagi che lo raggiungono (Turner, 1991). Studi condotti su cadaveri da Rodriguez e Bass (1985) hanno permesso di verificare che dopo un anno di sepoltura ad una profondità di un metro è possibile trovare grandi quantità di tessuto ma non si trovano insetti. Il problema dei cadaveri sepolti è molto complesso e non di facile soluzione: esiste solo un unico studio sperimentale sulla biocenosi dei corpi interrati nel quale vengono considerate solo la velocità di decadimento dei cadaveri e le caratteristiche del suolo (Motter, 1898). Ancora oggi non esistono modelli esaurienti sulla relazione tra tipo di suolo e azione degli insetti sul corpo inumato;

d. Corpi in ambiente acquatico.

L’ambiente delle acque dolci e salate, in cui si trovano numerose larve di insetti, presenta una “nuova frontiera” per l’Entomologia forense (Haskell et al., 1997; Magni e Scaravelli, 2006;) dal momento che non esistono insetti puramente necrofagi confrontabili con le specie terrestri. Il corpo immerso in acqua dolce o salata subisce un processo di decomposizione diverso rispetto a quello tipico dei cadaveri esposti all’aria, questo a causa dell’azione del liquido sul corpo e della diversa azione della fauna cadaverica che lo attacca. Gli insetti che abitano l’ecosistema acquatico non hanno abitudini alimentari esclusivamente necrofaghe come capita per le specie terrestri, gli esapodi e i vertebrati acquatici vengono in contatto con il cadavere in qualità di opportunisti, predatori diretti/indiretti o semplicemente in modo casuale. Quando il corpo è completamente sommerso, la deposizione di uova da parte degli insetti della fauna terrestre è impossibile. Quindi il ritrovamento di uova di artropodi terrestri deve suggerire l’occultamento post-mortem per immersione. Cambiando prospettiva è anche possibile ipotizzare che insetti caratteristici degli ambienti acquatici (fiumi, stagni e paludi) siano rinvenuti su un cadavere rinvenuto molto distante da tali habitat (fig. 11); anche in questo caso si può immaginare che il corpo sia stato spostato dal luogo del evento criminoso.

Anche l’utilizzo di alghe, depositi di sedimenti e la presenza di macroinvertebrati acquatici sia come animale integro sia come gusci, pupari e/o frammenti di entrambi hanno dimostrato la loro utilità come mezzi di investigazione. Sebbene nel contesto acquatico esistano pochi indicatori entomologici con una precisione comparabile a quella degli insetti terrestri, sono comunque possibili delle osservazioni che aiutano nella stima del tempo d’immersione dopo la morte (PMSI, Post-Mortem Submersion Interval), come ad esempio le fasi di sviluppo d’animali e piante marine che usano il corpo come substrato di crescita.

I metodi utilizzati nell’analisi dello stadio di vita degli insetti generalmente comprendono un confronto tra i campioni prelevati sulla scena del crimine con campioni noti allevati in condizioni controllate (Kamal, 1958; Nortueva, 1977; Smith, 1986; Williams, 1984).

È possibile stimare l’età del campione in esame riconoscendo alcune caratteristiche morfologiche e fisiologiche che distinguono gli stadi dello sviluppo dall’uovo all’adulto (fig. 12). In seguito si procede, per ottenere una stima più precisa, al sezionamento ed all’esame microscopico dei tessuti dell’esemplare (in particolare la larva ed in alcuni casi della pupa).

Alcuni parametri come la sovrapposizione di strutture dello stadio “nascente” visibili sotto quelle dello stadio precedente (fig. 13) o il cambiamento di colore (fig. 14) delle pupe vengono attentamente considerati per stabilire lo stadi larvale e l’età del campione.

Esistono diverse procedure attraverso cui è possibile definire l’età di una larva (Amendt et al., 2004):

- calcolo della lunghezza o del peso secco della larva e la comparazione di queste stime con dati di riferimento;

- studio delle strutture microscopiche;

- stima della storia termica dei Ditteri, o somma termale.

La lunghezza e il peso della larva sono dei parametri direttamente proporzionali che crescono durante il periodo di feeding (nutrimento) e decrescono nel periodo post-feeding (Nishida, 1984; Davies & Ratcliffe, 1994); l’utilizzo di un “isomegalediagramma” e delle scale di maturazione proposte in letteratura risultano fondamentale per la corretta identificazione dello stadio dei campioni rinvenuti, poiché l’accorciamento delle larve, nel periodo post-feeding, può sfalsare la stima. Il calcolo del periodo di tempo necessario allo sviluppo dei diversi stadi larvali è possibile grazie a studi in laboratorio condotti su diverse specie di insetti necrofagi, in condizioni controllate (temperatura, luce e umidità) e direttamente sul campo in condizioni naturali selezionate (corpo esposto alla luce, in ombra, sotterrato, in acqua, bruciato, etc.). Queste sperimentazioni hanno permesso di stilare dei grafici che rappresentano un ottimo gradino di partenza per l’analisi dei nuovi casi, ma che non devono limitare l’Entomologo forense ad una mera opera di applicazione dei valori espressi in essi. Ogni caso, infatti, è caratterizzato da variabili peculiari la cui disamina deve essere integrata con i dati oggettivi espressi dalle misurazioni di laboratorio. Soltanto un costante aggiornamento e l’esperienza permettono di integrare le opportune valutazioni dell’operatore ad un caso reale. Le caratteristiche genetiche e l’adattamento ecologico delle singole specie possono influire sui ritmi di sviluppo, risultando quindi più appropriato utilizzare i dati in letteratura che si riferiscono a sperimentazioni condotte nella stessa area zoogeografica dei campioni in studio (J. Amendt et al., 2006).

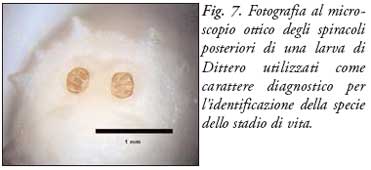

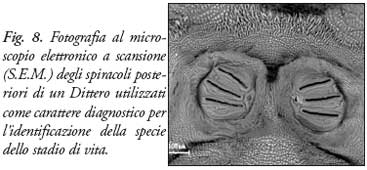

Lo studio delle strutture microscopiche delle larve, come l’apparato boccale e gli “spiracoli” posteriori, è effettuato attraverso sofisticati microscopi in grado di differenziare minuzie morfologiche invisibili ad occhio nudo.

Il ritmo di crescita degli stadi immaturi dei Ditteri dipende essenzialmente dalla temperatura ambientale, quindi è possibile far risalire all’età dei campioni partendo dalla cosiddetta “storia termica” degli insetti, cioè con la somma delle quantità di calore accumulata dagli esemplari durante la loro crescita.

Se lo specialista valutasse il P.M.I. basandosi esclusivamente sulla temperatura media, riferita all’intera durata del ciclo di sviluppo larvale, rischierebbe di dare un’erronea valutazione tanatocronologica. Oltre alle informazioni sulla temperatura ambientale è fondamentale considerare gli ulteriori motivi di elevazione termica, tra cui la presenza e la densità della massa larvale, le quali influenzano la “somma termale” ossia la quantità di calore assorbita dagli insetti. A causa dei movimenti frenetici degli insetti, ad esempio, la temperatura all’interno della massa larvale può essere significativamente più alta rispetto temperatura ambientale (fig. 15) (Wells & LaMotte, 1995); la velocità di sviluppo delle larve è quindi alterata ovvero accelerata dall’energia cinetica dovuta all’azione demolitiva degli insetti. Sono riportati casi in cui all’interno della carcassa la temperatura raggiungeva picchi di 49°C a fronte di una temperatura esterna che oscillava tra i 9 e i 22°C, ed esperienze in cui la massa larvale risultava attiva all’interno del substrato cadaverico nonostante si registrasse una temperatura esterna di -4°C (C.C. Deonier, 1940). Il calore sviluppato dalla massa larvale ha quindi importanti risvolti medico-legali perché in alcune circostanze (ampia massa larvale estesa in più zone del corpo) è in grado di vanificare l’effetto refrigerante prodotto dalla cella frigorifera dove si trova il cadavere.

Uno dei maggiori limiti di questo strumento dipende dal fatto che, sebbene gli insetti vengano attratti dall’odore della carcassa entro pochi minuti dalla comparsa di questa nell’ambiente, ciò non è sufficiente alla deposizione delle uova se la temperatura e le condizioni del substrato non sono ideali. L’ovodeposizione non avviene fin quando non si instaura, complessivamente, quell’insieme di condizioni del substrato (ossia dei tessuti della carcassa) tale da favorire i primi stadi di sviluppo dell’uovo e/o della larva. Le femmine dei Ditteri ad esempio non depongono su tessuti mummificati ma solo su quelli umidi perché solo in queste condizioni le larve possono svilupparsi.

Le successioni: il cadavere, specialmente se esposto all’ambiente esterno, può essere considerato come un ecosistema a sé stante, soggetto a rapidi cambiamenti naturali dovuti alle diverse fasi della decomposizione (diminuzione della temperatura corporea, irrigidimento delle fibre muscolari, autolisi, acidità, etc.) e alla presenza della fauna necrobionte.

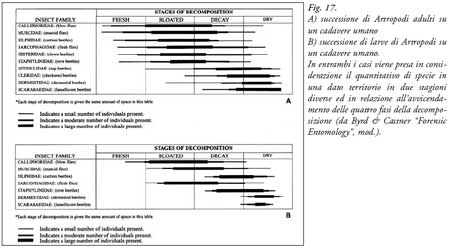

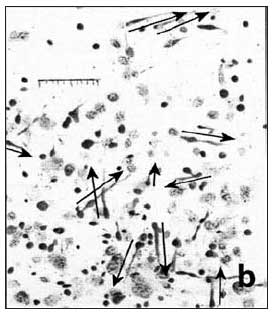

Lo studio delle successioni (successional waves, “successioni di ondate” o “ondate di insetti”) prende in considerazione tutti gli insetti contemporaneamente presenti su un cadavere (fig. 16), i rapporti che ciascuna specie contrae con le altre e il ruolo che i diversi organismi hanno nel modificare il substrato.

Le specie che possono essere raccolte differiscono in base alla regione in cui si lavora ed alle diverse circostanze in cui è avvenuta la morte, ma in linea di massima l’andamento della loro permanenza segue un decorso simile che è stato rappresentato da diversi autori con tabelle in cui sono descritte più “ondate” di colonizzazione in relazione alle fasi di decomposizione del cadavere (Smith, 1986; Turner, 1991). Attraverso questi studi, portati avanti grazie alle sperimentazioni su carcasse animali, in particolare suini, è stato possibile provare che in ogni stadio prevalgono numericamente alcune specie anche se le altri esemplari caratteristici degli altri stadi di decomposizione sono comunque presenti.

Le osservazioni sperimentali dimostrano che i diversi periodi di decomposizione e le particolari successioni di insetti non possono essere interpretati come una sequenza di fenomeni separati l’uno dall’altro, ma devono essere intesi come eventi che si sovrappongono e si combinano tra loro in una successione ininterrotta (fig. 17): questa sovrapposizione rappresenta la principale difficoltà nell’analisi ai fini medico-legali e richiede una provata esperienza da parte dell’operatore nell’interpretare i dati entomologici alla luce degli eventi ambientali.

Molte famiglie di insetti che appaiono presto sulla scena di morte, possono comprendere specie non prettamente necrofaghe (Amendt J et al., 2004); queste specie possono determinare cambiamenti nella microfauna cadaverica attraverso fenomeni di predazione e parassitismo, la comprensione dei quali è indispensabile per non commettere errori interpretativi grossolani.

e. Correlazione campioni entomologici-dati ambientali e calcolo del P.M.I.

Il calcolo del P.M.I. nei casi studiati è basato fondamentalmente sulla correlazione tra lo stadio di vita dell’insetto identificato dopo il campionamento e le temperature ambientali alle quali è stato sottoposto dalla deposizione fino al suo ritrovamento. Questi dati sono confrontati con apposite “tabelle di crescita” messe a punto da vari autori e che prendono in considerazione, per ogni specie di insetto, la tempistica del loro ciclo di sviluppo.

Viene scelta la tabella con dati che meno si distaccano dalla situazione che si vuole studiare e si calcola il P.M.I., che può essere espresso come ADH o ADD(10).

In condizioni normali le femmine dei Ditteri trovano il cadavere entro pochi minuti o poche ore dalla morte ed effettuano subito la deposizione delle uova: in questo modo si attiva immediatamente l’orologio biologico che permette il calcolo del P.M.I. e in particolare si può risalire al “P.M.I. massimo”, periodo di tempo compreso tra la morte con il contemporaneo arrivo degli insetti ed il momento del ritrovamento del cadavere. In particolari circostanze (es. corpo mantenuto in ambiente ermetico, corpo sotterrato o temperature ambientali troppo basse, etc.), però, l’accesso al cadavere da parte dei Ditteri non è possibile o possibile solo dopo un certo periodo: in questi casi l’orologio biologico per il calcolo del P.M.I. non si attiva o si attiva in ritardo, quindi la stima riguarderà solo un parametro più ridotto definito M.P.M.I. o Minimun Post Mortem Interval (P.M.I. minimo), periodo di tempo compreso tra l’arrivo degli insetti e il ritrovamento del cadavere, senza però ottenere informazioni sull’effettiva data di morte.

L’Italia, in considerazione della sua particolarissima connotazione geografica, esprime condizioni ambientali molto varie secondo la latitudine, l’altitudine, la vicinanza del mare e/o di bacini idrici, la stagione e le specie che in un dato momento ed in un dato microclima hanno trovato le condizioni ottimali di sviluppo. Se a ciò si aggiunge che le specie di insetti necrofagi rinvenibili sul luogo del delitto oltre a essere quantitativamente numerose presentano ognuna diversi stadi di maturazione, tutti diversamente influenzabili dall’ambiente, si capisce quanto sia importante la profonda conoscenza degli animali in questione ed il loro comportamento in esperimenti controllati ed in casi reali.

4. Sopralluogo, campionamento e conservazione dei campioni entomologici

Gli insetti che si trovano su un cadavere o vicino ad esso, se correttamente raccolti, conservati e analizzati da un entomologo forense esperto e messi a confronto con dati ambientali rilevati in maniera accurata, possono fornire stime oggettive del momento della morte e offrire altre valide informazioni relative alle circostanze del decesso.

Sono state descritti in letteratura numerosi sistemi di raccolta/cattura, nelle più svariate scene di morte (Lord & Burger, 1983; Goff, 1998b; Haskell & Williams, 1990; Haskell et al., 1997), che prevedono accorgimenti generali, ma nella pratica ogni entomologo perfeziona il proprio metodo grazie all’esperienza acquisita e maturata attraverso il confronto con gli altri operatori del settore.

Per lo svolgimento di tali attività sono state ideate delle schede (Amendt et al., 2006; Magni et al., in stampa), da compilare in sede di sopralluogo e di autopsia, che possono aiutare il medico legale e le Forze dell’Ordine e l’entomologo a reperire il maggior numero di informazioni (biologiche, climatiche e circostanziali) utilizzabili per il successivo compimento delle indagini delegate.

Le finalità della presente trattazione non consentono di sviscerare nel dettaglio tali aspetti, ma è utile porre l’accento su alcuni concetti base che, se applicati, possono contribuire ad evitare la perdita delle preziose informazioni che l’entomofauna necrobionte può fornire.

Per ciò che attiene al sopralluogo, come per le tecniche ispettive classiche, vige l’assioma “Initial Success or Final Failure”(11). Tali espressioni suggeriscono l’influenza che possiedono il sopralluogo e la strategia d’osservazione e repertamento sulla scena criminis nella estrapolazione di dati informativi. In tale fase è estremamente importante documentare tutte le azioni intraprese e, tramite l’ausilio di mezzi video-fotografici, i siti interessati da colonizzazione della microfauna e l’ambiente circostante. La ricerca di tali siti va estesa alle zone immediatamente adiacenti il cadavere (sotto il corpo, tra le coperte, dietro la tappezzeria, cavità dei muri, condotte di areazione, etc.) ma anche alle zone distanti alcuni metri; ciò può essere indispensabile per il ritrovamento degli esemplari negli stadi successivi a quello larvale. Tali siti vengono scelti dagli insetti stessi in base alle condizioni ottimali per lo sviluppo successivo (Larva Pupa Adulto). Una volta terminato il proprio ciclo di crescita, gli adulti, possono ulteriormente “modificare” la scena criminis trasportando tracce di sangue della vittima anche in luoghi distanti, complicando quindi l’analisi delle macchie di sangue o “B.P.A.” (Benecke et al., 2003).

è molto importante descrivere dettagliatamente le condizioni ambientali al momento dei rilievi tecnici nonché rilevare quelle dei giorni passati e quelle dell’intervento dei primi soccorritori (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc.). A tal proposito bisogna evidenziare che, nel caso di luoghi chiusi, l’errata abitudine di aerare i locali mediante l’apertura delle finestre e delle vie d’accesso al fine di allontanare l’odore pungente, altera irrimediabilmente il succitato binomio “entomofauna-ambiente”. L’entrata di “nuovi” insetti, la brusca variazione della temperatura e le modificazioni che entrambe possono produrre sulla scena introducono un imponderabile fattore d’incertezza nelle valutazioni entomologiche. Durante il sopralluogo l’Entomologo Forense deve necessariamente interagire con gli altri operatori sulla scena criminis al fine di adottare le più opportune strategie comuni di rilievi e repertazione, senza ostacolare (o peggio alterare) il campo d’azione delle altre tipologie di analisi forensi. Risulta qui evidente che gli interventi sulla scena del crimine debbano avere una completezza multidisciplinare e che debbano essere necessariamente espletati da persone preparate e qualificate ossia da specialisti in grado di recuperare e conservare le prove riguardanti le diverse discipline (Magni et al., in stampa). Solo adottando tale strategia le tracce, analizzate ognuna dal singolo professionista e correlate tra loro da un team di specialisti, potranno fornire indicazioni riguardo ai periodi ante-mortem, peri-mortem e post-mortem, ricostruendo gli eventi significativi di un crimine.

Il Campionamento - È importante raccogliere campioni rappresentativi di tutti gli adulti e gli stadi immaturi che si trovano sopra, sotto ed attorno al cadavere. Il campionamento prosegue anche durante l’autopsia, importante occasione per controllare accuratamente le pieghe dei vestiti, tipica zona d’annidamento delle pupe (fig.18) e per reperire materiale all’interno del corpo (ferite, pieghe cutaneee, cavità cranica, canali digestivi e respiratori se colonizzati possono favorire lo sviluppo di una fauna diversa che nell’ambiente circostante) (fig. 19-20-21).

La raccolta degli insetti adulti può avvenire con diversi sistemi (rete aerea, trappole appiccicose, etc.) ma per ciò che attiene alle larve e alle uova, l’uso rispettivamente di cucchiaio e pennellino è strettamente necessario per non danneggiare le microstrutture altamente identificative. Sulla scena del ritrovamento dopo la rimozione del corpo, è indispensabile inoltre prelevare campioni di foglie e di terreno in quanto questi luoghi sono il posto ideale in cui gli insetti si lasciano cadere o si nascondono per ripararsi ed “impuparsi”.

Generalmente i campioni sono suddivisi in due sottocampioni: un gruppo è ucciso per fermare l’orologio biologico ed un gruppo è mantenuto in vita ed allevato per confermare l’identificazione della specie con l’analisi dell’insetto adulto (Lord & Burger, 1983; Haskell & Williams, 1990).

La Conservazione - La conservazione e la collezione degli insetti segue procedimenti diversi in base al tipo di campione da mantenere: solamente gli esemplari adulti vengono spillati, mentre gli stadi giovanili rimangono sotto alcool all’interno di provette sigillate. Il punto essenziale rimane però il trattamento immediato delle uova e delle larve al fine di conservarne lo stato di ritrovamento. Tale accorgimento preclude la possibilità per gli insetti di crescere (o decrescere) ed eventualmente di andare incontro al successivo stadio del ciclo vitale, fenomeni che falserebbero in modo notevole la stima del P.M.I. è fondamentale che le larve campionate vengano poste in acqua bollente per pochi secondi e in seguito conservate in alcool etilico al 70%: il processo di bollitura permette di mantenere quasi totalmente inalterate le dimensioni dei campioni, che possono essere così misurati senza incorrere in errori grossolani, dovuti all’effetto disidratante delle soluzioni conservanti (le soluzioni disidratanti causano un accorciamento “meccanico”). è comunque consigliabile l’identificazione e la misurazione del campione il prima possibile dopo la conservazione (Amendt et al., 2006). In generale le metodologie di campionamento e conservazione possono essere modificate leggermente secondo il contesto operativo ma è solo l’esperienza dell’operatore a guidare la scelta verso la soluzione più opportuna.

5. Il contributo della biologia molecolare all’entomologia forense

Nell’ultimo ventennio l’avvento delle nuove tecniche della biologia molecolare ha rivoluzionato il mondo della medicina, della microbiologia, delle biotecnologie ed ovviamente del settore forense aumentando esponenzialmente il volume di conoscenze in nostro possesso. Molte delle informazioni riguardanti il patrimonio genetico, il quale rappresenta al tempo stesso l’origine della biodiversità ed il depositario dei caratteri ereditari, sono state acquisite grazie ad un rapido ed progressivo avanzamento delle frontiere della biologia molecolare moderna. Se da un lato ciò ha contribuito ad inasprire la polemica sull’uso indiscriminato di tali strumenti a fini non direttamente terapeutici (es. clonazione, fecondazione artificiale, OGM, etc.), dall’altro lato tali scoperte hanno apportato innovazioni straordinarie in molti campi delle scienze applicate tra cui quello della biologia forense. In particolar modo, al fine di soddisfare la richiesta di metodi affidabili, sensibili e altamente discriminanti, l’analisi del DNA per scopi identificativi(12) ha subito una eccezionale propulsione.

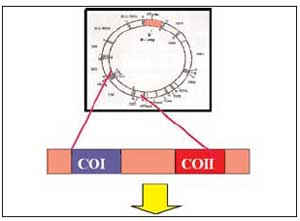

Le metodologie in uso, ormai validate a livello mondiale, permettono oggi un potere discriminante dell’ordine di 1 su 1016 individui (in altre parole 1 su 10.000.000.000.000.000). La sensibilità di tali tecniche, cioè la soglia minima necessaria alla rilevazione del materiale genetico, si è abbassata notevolmente, passando in pochi anni da un valore di 100 nanogrammi (cioè miliardesimi di grammo) di DNA genomico al limite attuale di poche decine di picogrammi (cioè kilomiliardesimi di grammo) raggiunto grazie alla messa a punto di protocolli di estrazione specifici per il DNA in LCN(13) (Saravo et al., 2003) ed all’ausilio di sofisticate tecniche di micro-dissezione laser (Di Martino et al., 2006, Staiti et al., 2005). La scoperta di nuovi “marcatori”(14), infine, sta incrementando enormemente l’arsenale di strumenti a disposizione dei biologi forensi, non solo elevando il potere di discriminazione nei casi controversi (Di Luise et al., in press) ma anche aumentando la percentuale di successo nell’analisi di reperti antichi e di campioni altamente degradati (MiniSTR, SNiPs) (Romano et al., 2006) ovvero a discernere i contributi maschili da quelli femminili in una miscela biologica come nei casi di violenze sessuali (marcatori dei cromosomi X e Y). La stessa biologia molecolare che ha permesso i suddetti traguardi, può contribuire attivamente alle analisi dell’entomologia forense. In particolare possiamo distinguere due linee di applicazione della biologia molecolare all’ Entomologia Forense: