1. Alcune considerazioni preliminari sullo scenario politico militare

Quando si vuole indicare un momento particolarmente tragico delle Forze armate, dall’unità ad oggi, che è venuto ad incidere l’essenza del nostro spirito di appartenenza nazionale, si fa inevitabilmente riferimento a Caporetto e all’8 settembre del 1943, località e data che sono entrate di forza nell’immaginario collettivo, tanto da indurre, anche di recente, taluni storici accreditati a far coincidere con l’armistizio italiano nella II^ guerra mondiale la morte della Patria.

Analoga considerazione può, in un certo senso, svolgersi per i fatti di Adua che, il 1° marzo 1896, determinarono la disfatta del Corpo di operazione dell’Esercito italiano in terra d’Africa, in uno scontro particolarmente cruento con le truppe abissine del Negus Menelik.

Ne furono testimonianza i 5.600 caduti, i circa 500 feriti ed i 1.500 prigionieri, numero di perdite di gran lunga superiore a quello dell’intero periodo risorgimentale.

Fin dai decenni immediatamente successivi a quella che è stata definita la “disfatta” di Adua, molti storici, anche militari, hanno tentato di fornire una spiegazione esaustiva e plausibile sui perché del disastro, arrivando ad ipotizzare, a livello strategico, responsabilità a carico del vertice politico-militare e, sul piano tattico, della catena di comando, nonché ad evidenziare anche il non trascurabile coagulo di sfortunate circostanze.

Senza scomodare il destino - che poco ha a che vedere con la vicenda di Adua - può, senz’altro, affermarsi che quella sconfitta ebbe radici lontane ed investì in pieno la nostra prima avventura coloniale che venne intrapresa anche allo scopo di alleggerire, con una politica estera aggressiva, i numerosi problemi economico-sociali che in quegli anni affliggevano la nazione e che vennero a concretizzarsi ineluttabilmente sull’onda della protesta popolare, il 7 maggio del 1898, negli scontri di Milano per il prezzo esorbitante del pane, con le famose cannonate del Generale Bava Beccaris, e con il progressivo sviluppo delle tendenze anarchiche ed insurrezionaliste che condussero, nel luglio del 1900, all’attentato di Monza a re Umberto I.

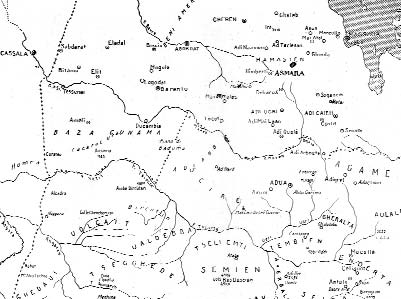

Non è questa la sede per un’analisi generale della situazione politico-sociale che, in ogni caso, finì per ripercuotersi sui fatti che caratterizzarono la crescita dello Stato nazionale negli ultimi vent’anni del 1800, ma occorre almeno soffermarsi sull’organizzazione del vertice politico-militare delle Forze armate ita-liane per comprendere quali fossero, a quei tempi, le reali circostanze in cui si mossero i protagonisti di Dogali, Agordat, Amba Alagi, Makallè ed Adua(1), in modo da consentire alcune osservazioni ed ammaestramenti, sempre attuali e pertanto indubbiamente utili, anche alla luce del crescente impegno dello strumento militare nazionale nelle missioni “fuori area”.

La prima considerazione è che, negli anni ’80, parallelamente all’esaltazione politica di Crispi per Bismarck, il nostro giovane esercito passò bruscamente dalla infatuazione per tutto quello che era francese, ad una nuova passione, quella prussiana.

La sconfitta di Sedan del 1870 aveva di un colpo annientato uno dei punti fermi su cui si fondava la dottrina del nostro esercito: quello cioè dell’invincibilità delle armate transalpine.

Era il periodo della blitzkrieg, dei miracoli dell’organizzazione e della beatificazione del nuovo dio della guerra: il generale Von Moltke.

Era anche il periodo in cui, per la prima volta dopo l’unità d’Italia, un meridionale, il generale Luigi Mezzacapo veniva nominato Ministro della guerra. Veniva, così, infranta una regola non scritta che aveva accompagnato fino ad allora la vita del nuovo fragile Stato: quella cioè che la responsabilità del vertice militare fosse prerogativa dei piemontesi.

Non si trattò di un cambiamento puramente formale, in quanto esso accompagnò l’ingresso tra le file degli ufficiali di coloro che avevano prestato servizio negli Stati annessi al regno Sabaudo subito dopo il 1860.

Non si trattò, nemmeno, di un’inglobazione semplice e rapida perché, per molti anni, essi vennero sopportati dai “piemontesi” con graduata considerazione.

Infatti, mentre quelli che giungevano dalle exprovince austriache e da Modena (da cui uscirono, tra gli altri, i generali Baldissera e Caneva) vennero visti con rispetto, soprattutto quelli di provenienza Borbonica furono generalmente ritenuti ufficiali da guardare con sufficienza e distacco.

La mancata integrazione discendeva anche dalla constatazione che chi aveva sudato nei campi di battaglia del Risorgimento venne a trovarsi non di rado con gli stessi gradi di chi invece aveva combattuto - sul fronte opposto -contro i garibaldini ed i piemontesi.

Un’altra rilevante conseguenza della “prussianizzazione” fu la nascita dell’addetto allo Stato Maggiore, una figura del tutto nuova giudicata dai colleghi con diffidenza e gelosia perchè ad essa era riconducibile sovente una più probabile brillante carriera.

Secondo il concorde parere degli studiosi di strategia, la costituzione dello Stato Maggiore secondo il modello prussiano, aveva rappresentato l’evento rivoluzionario, causa della sconfitta del genio di Napoleone, la cui struttura si poggiava su concetti nuovi legati soprattutto all’organizzazione, alla conoscenza delle linee di azione dell’avversario, allo studio accurato del terreno, all’applicazione di procedure standard nel campo della logistica (quella che all’epoca era chiamata intendenza).

In Italia, però, la cultura dello Stato Maggiore non fu subito intimamente sentita, perché l’organizzazione ed il ricorso al metodo per la risoluzione dei problemi militari si scontrava con quanto nell’intimo ci entusiasmava: il “garibaldinismo”, il ricorso allo “stellone nazionale”, alla “baionetta”, all’immaginazione, concetti che vennero frequentemente utilizzati per compensare l’improvvisazione e la disorganizzazione.

Sul modello della Kriegsakademie venne costituita anche da noi la Scuola di Guerra, con il compito di selezionare gli ufficiali più meritevoli da impiegare negli Stati Maggiori. Ed a questa categoria apparteneva, senz’altro, quell’ambizioso capitano Giuseppe Arimondi che, imitatore del metodo Moltke, e rappresentante degli ufficiali “puri”, quelli di Accademia, si contrapponeva a coloro che, guadagnatisi il grado arrancando dai sottufficiali(2), non potevano progredire nell’avanzamento oltre il grado di maggiore. Ed è proprio il capitano Arimondi che ritroviamo, nel 1887, nello Stato Maggiore del generale Asinari di San Marzano, impegnato nella celebre spedizione punitiva a seguito dei fatti di Dogali(3).

Della categoria dei “garibaldini” faceva parte, invece, il generale-deputato Oreste Baratieri(4), soldato di occasione e non di professione che aveva, per l’appunto, partecipato alla spedizione dei Mille. Proprio la campagna del 1860 gli consentì di coltivare importanti amicizie con uomini politici quali Crispi, Zanardarelli e Nicotera, alcuni destinati a diventare ministri e presidenti del Consiglio. Questi “meriti storici” gli permisero di surrogare la mancanza di studi bellici, l’Accademia Militare e le cognizioni tecnico-professionali proprie dell’ufficiale dei corsi regolari.

Il suo bagaglio più prezioso restava la cultura, il coraggio, la propensione a fare politica(5) e l’astuzia, quale affermato giornalista, nell’intrattenere le relazioni pubbliche. Era fin troppo chiaro che due modelli così diversi di ufficiale, quello tutto d’un pezzo e quello uso alle manovre di palazzo, venissero inevitabilmente ad alimentare nel tempo quel clima di astio e di rancore che, come si descriverà in seguito, vedrà protagonisti il generale Baratieri ed il generale Arimondi, nella campagna coloniale, fino al tragico scontro di Adua. In una situazione come quella descritta, Crispi, Capo del Governo, non ebbe esitazioni a nominare, nel 1892, quale ottavo Governatore della Colonia, l’amico Baratieri che riteneva potesse essere un fedele e pronto esecutore delle sue direttive. Baratieri, tuttavia, non sempre si dimostrò all’altezza della situazione, spesso proprio a causa di un’eccessiva dipendenza alla volontà di Crispi. La scelta operata dal primo ministro impone una prima riflessione sull’opportunità di far coincidere, nella stessa persona, la figura del capo politico con quella del Comandante militare(6).

A nulla valse l’esperienza negativa che lo stesso Crispi qualche anno prima, nel 1890, ebbe quando decise di affiancare al governatore, anch’egli deputato, generale Antonio Gandolfo, quale comandante in seconda, proprio il colonnello Baratieri. Crispi non poteva non considerare che una tale decisione avrebbe finito per riverberarsi negativamente sull’azione di comando in Colonia, che si rivelava di per sé ancor più delicata e complessa, in quanto doveva svolgersi in autonomia gerarchica dalla catena di comando nazionale. Difatti, il generale-governatore Baratieri finì per intrattenere relazioni funzionali con il Ministero della Guerra e degli Esteri, al di fuori della linea di dipendenza dallo Stato Maggiore Generale. L’esperienza degli anni ha fatto sì che nel caso di operazioni fuori area, sia a caratterizzazione monoarma, sia interforze, sia addirittura multinazionale, vengano in fase di organizzazione preventivamente delineate le linee di collegamento funzionale della catena di Comando nazionale prevedendo a chi affidare il Comando operativo delle forze (OPCOM), a chi il Controllo operativo (OPCON), a chi il Controllo tattico (TACON)(7). Ma, nel 1895, si era in un clima per il quale le vittorie di Agordat, di Coatit, di Senafè, la presa di Cassala e l’apparente remissività degli abissini, avevano illuso l’ambiente politico e militare italiano dei Crispi, Blanc, Mocenni e Primerano(8), che un successo sarebbe stato a portata di mano se solo lo si fosse voluto ottenere. La realtà, però, era ben diversa, perché non essendo sul posto, la visione politica risultò senza dubbio alterata.

2. I difetti di organizzazione

Alienatici le simpatie sia dei tigrini di Ras Mangascià sia degli scioani di Menelik, a causa dell’oscillante, indecisa, politica voluta da Crispi e supinamente sposata da Baratieri(9), non rimaneva alternativa, per la fortemente voluta espansione coloniale, che una guerra contro l’intero esercito etiopico, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad approfondite riflessioni sulla necessità di preparare per tempo l’esercito in colonia.

Al comandante in Africa vanno, però, imputate le maggiori responsabilità sulla mancata preparazione alla guerra.

Avrebbe dovuto essere il governatore Baratieri che più di chiunque altro, doveva predisporre l’attività organizzativa per l’approvvigionamento delle risorse, per la quale egli era l’unico della catena di comando, essendo sul posto, ad avere il polso della situazione.

Egli solo era in grado di formulare al Ministero della Guerra ed allo SM generale le indicazioni qualitative e quantitative sui mezzi che occorrevano per il rinforzo della Colonia.

Ma nessuno studio organico fu messo in opera per l’apprestamento di un piano di campagna, base indispensabile della preparazione anche quando, ormai nell’estate del 1895, fu ancor più evidente che, in autunno, si sarebbe andati allo scontro con l’intero esercito abissino.

Anche quando, a metà luglio, fu chiamato a Roma per “convenire assieme il da farsi e provvedere... prima dell’autunno” non presentò alcuno studio completo e dettagliato di quanto occorreva per la campagna di fine anno.

Quello che ottenne fu solo l’arruolamento di 1.000 ascari e di 700 quadrupedi e la conservazione di due battaglioni italiani che il Ministero avrebbe voluto addirittura sciogliere.

A fine anno la corrispondenza, soprattutto quella con il ministro Mocenni, si intensificò. Si trattò, peraltro, di un epistolario caratterizzato da risoluzioni slegate e inorganiche, frutto di decisioni maturate giorno per giorno, senza alcuna visione programmatica.

Solo a dicembre il governatore decise di richiedere, sempre però con difetto di precisione, i rinforzi che a suo dire dovevano essere “largamente” provvisti di materiale ed equipaggiamento e di mezzi di trasporto adatti al clima ed al terreno, nonché di viveri, munizioni e medicinali, chiedendo infine, “tutti i basti disponibili” credendo, così, di avere specificato.

Tranne che per il numero dei battaglioni e delle batterie non venne evidenziata alcuna cifra che avrebbe potuto consentire al governo di decidere a ragion veduta.

In assenza delle predisposizioni, quando l’urto con il nemico apparve prossimo, nulla si poté fare, tranne che agire in modo improvvisato, disordinato ed imperfetto.

Tutti questi errori, prima latenti, si evidenziarono dopo la sconfitta del 7 dicembre 1895 all’Amba Alagi quando si dovette, ancor più con urgenza, far fronte alle esigenze essenziali tra le quali spiccavano quelle legate ai mezzi di rifornimento che bisognava far crescere in proporzione all’aumento delle truppe.

Infatti, per una linea di operazioni di circa 200 chilometri (quella Massaua-Adigrat), per mantenere i 16.000 militari italiani al campo occorreva un rinforzo di almeno 10.000 muli con i relativi conducenti e quadri che, se richiesti per tempo, il nostro governo avrebbe potuto fornire ricorrendo anche all’appoggio dei paesi vicini ed alleati.

Quanto fin qui esposto innesca una serie di considerazioni sulle effettive capacità dello strumento militare in Africa Orientale.

3. La situazione logistica e psicologica dei due eserciti

Nel febbraio 1896 i due eserciti, italiano ed etiopico, si studiavano a vicenda e la snervante attesa di un attacco risolutivo logorava nel morale e nel fisico la resistenza dei soldati, specialmente di quelli italiani che più dell’avversario subivano la “crisi ambientale”, in un paese situato a migliaia di chilometri dalla Madrepatria.

Le condizioni materiali erano disagiate. Anche se la carne non mancava del tutto, in quanto era ancora possibile trovare sul posto bestiame da macello, scarseggiavano le gallette e la farina, tanto che spesso i soldati furono costretti ad attingere alle razioni di riserva: una manciata di farina da impastarsi alla meglio

o da cuocersi sui sassi per ottenere una dura, non lievitata, mal digeribile focaccia del peso di grammi 150 per uomo, talvolta senza sale. La precarietà non risparmiava gli ascari, che furono talvolta obbligati a cibarsi di un pugno di ceci abbrustoliti.

Mancavano gli indumenti di prima necessità e, soprattutto, le scarpe, fondamentali per camminare su quel tipo di terreno particolarmente accidentato e sassoso(10).

Gli abissini non si trovavano, certo, in una situazione migliore, in quanto per essi - a causa del prolungarsi della guerra e della lontananza dei magazzini reali - era stato necessario ricorrere sempre più alle risorse locali di una regione poverissima come il Tigrè.

La situazione appena delineata risentiva anche del livello qualitativo dei rinforzi giunti in Colonia dall’Italia che non rappresentavano, certo, quanto di meglio l’esercito potesse in quei momenti esprimere.

Data la scarsa considerazione che in Italia si aveva del soldato abissino, vennero spesso mandati in Africa i soldati meno disciplinati, comandati da ufficiali tanto giovani quanto spesso ambiziosi, nella prospettiva di una carriera facilitata da medaglie ed encomi, senza specifiche esperienze sul modo di condurre una guerra in colonia e privi di eccellenti capacità ed attitudine al comando.

In alcuni casi, essi vennero inviati in Africa con il metodo della “surroga” degli assenti. In sostanza, al momento della partenza gli ufficiali già destinati a partire, ma assenti per licenza regolare o perché irreperibili, furono sostituiti da altri comandati lì per lì.

Molti ufficiali, inoltre, non possedevano una sufficiente conoscenza delle truppe indigene e la truppa, per via dell’eterogeneità di provenienza, non conosceva nemmeno il nome dei propri ufficiali, circostanza che finì per determinare l’assenza della necessaria salda conoscenza personale che alimenta la forza morale e la coesione. Per ciò che concerne il metodo di scelta, non è possibile affermare che per i sottufficiali ed i soldati le cose fossero state fatte con un criterio più logico.

La selezione, fatto salvo il caso dei veri volontari, venne affidata al “sorteggio” o, peggio, all’invio in Africa di quegli elementi, che per ragioni disciplinari, i vari comandanti di compagnia approfittarono per allontanare dai loro reparti.

I rinforzi, inoltre, oltre che caratterialmente inidonei, non erano correttamente equipaggiati. Poiché i soldati arrivavano da battaglioni diversi, non esistevano due militari che avessero la stessa dotazione.

Oltre alle scarpe che, come già accennato, così importanti per muovere e combattere su di un terreno sassoso e accidentato, erano inadatte perché di pessima qualità, i caschi coloniali, indispensabili per ripararsi dal sole africano, erano insufficienti e di facile deteriorabilità.

La situazione descritta non era migliore per quanto riguardava l’armamento, in quanto la truppa italiana fu dotata del vecchio modello del fucile WetterliVitali, che da tanto tempo non si adottava più, in quanto la maggior parte delle unità aveva qualche tempo prima ricevuto in dotazione quello, molto più efficiente, mod. 91.

La scelta fu giustificata dalla necessità di evitare gli oneri di un doppio munizionamento, dato che gli ascari avevano quel vecchio modello. Questa la giustificazione ufficiale che aveva dovuto far posto a quella ufficiosa: non avevamo abbastanza cartucce e distribuirle avrebbe significato lasciare i reparti in Madrepatria senza sufficiente munizionamento.

La modifica dell’armamento dei nostri soldati, oltre ad essere un fatto oggettivamente molto grave, ebbe un impatto psicologico oltremodo negativo, come ebbe a scrivere anche Ferruccio Macola in una corrispondenza al Corriere di Napoli: “Noi abbiamo in Italia come armamento, il migliore fucile del mondo: quello modello 91; ha un tiro radente fino ad oltre i 700 metri; ha una portata assolutamente straordinaria; una capacità di penetrazione che non ha esempio e un calibro minimo; ciò che permette di duplicare quasi il corredo di cartucce del soldato. Quale migliore occasione per esperimentare il nuovo fucile, mandando truppe che ormai lo avevano ricevuto e conosciuto? Oibò! A combattere quei quattro predoni il wetterly era più che sufficiente; e magari i moschetti wetterly dati agli ascari; arma imperfetta e poco precisa e inferiore alle esigenze della guerra, perché non permette un fuoco efficace che a brevi distanze. Ebbene, che fa il Ministero? A Napoli toglie il fucile anche ai battaglioni che già lo avevano; e così; mentre noi avevamo insegnato fino ad allora al soldato che il suo fucile era migliore del mondo che al suo confronto il wetterly diventava un catenaccio, più tardi, quando il soldato sapeva che avrebbe dovuto battersi, tanto per rialzare il suo morale lo si privava di un arma da lui giustamente ritenuta formidabile e gli si ridava il catenaccio!

Ad Adigrat si son visti così interi battaglioni costretti a fare esercizio di punteria, perché erano formati almeno in parte di soldati appartenenti a leve, che non avevano sentito parlare del wetterly se non attraverso le denigrazioni dei loro superiori!”(11).

Tutto ciò costituisce un chiaro indice rivelatore della scarsa considerazione che in Italia si aveva del nemico, considerato a torto barbaro e imbelle.

Questa era più o meno, la situazione psicologica e materiale delle nostre truppe alla vigilia di Adua.

Quanto abbiamo detto a proposito dell’organizzazione rappresenta uno dei punti dolenti che riguardano l’intera situazione che condusse al disastro di Adua cui fu sicuramente collegato quello accennato della formazione dei rinforzi, che andò ad incidere negativamente sulla preparazione dello strumento militare alla fine del mese di febbraio del 1896.

Considerato che le unità del tempo di pace contavano su un quarto o al massimo un terzo della forza di guerra, era inevitabile che, per portarle a pieno organico, avrebbero dovuto aggiungersi una quantità doppia o tripla di uomini da altri reparti o da classi di leva richiamate alle armi, con la conseguenza che le unità, riempite con il personale di complemento, risultarono prive di coesione.

Si imponeva, pertanto, una intensa attività di amalgama anzitutto dei quadri sotto l’indirizzo, l’impulso ed il controllo delle autorità superiori, per sviluppare nelle unità mobilitate i fattori principali dell’efficienza bellica di una truppa: la disciplina e l’addestramento(12).

A quei tempi, però, tutti i difetti di organizzazione furono inizialmente tenuti nascosti - come già anticipato - da una buona dose di fortuna che ci consentì di conseguire le effimere vittorie di Agordat, di Coatit e di Senafè.

Già all’Amba Alagi, tuttavia, potemmo avere un assaggio di quello che l’esercito di Menelik sarebbe stato in grado di fare. Ma l’insegnamento non fu tenuto nella giusta considerazione da chi avrebbe potuto. Risultò, quindi, del tutto inutile il sacrificio dell’eroico maggiore Pietro Toselli, probabilmente il migliore fra gli ufficiali coloniali italiani. In ogni caso, uno dei pochi a conoscere esattamente i luoghi ed il terreno etiopico.

Alla morte di Toselli, inoltre, si sfaldò il nostro sistema di “intelligence” che operò, infatti, malissimo nell’occasione decisiva della battaglia di Adua.

Amba Alagi avrebbe dovuto, quindi, costituire un ammonimento per il futuro, ma la catena di comando continuò a non funzionare cosicché il governo, invece di rallentare la marcia espansionistica, decise che fosse giunto il momento di dare una lezione definitiva alla baldanza di Menelik.

Nemmeno l’assedio e la capitolazione del forte di Makallè servirono a far comprendere che ben poche sarebbero state le speranze di vittoria qualora ci si fosse ostinati a continuare, in quelle condizioni, una guerra contro l’Etiopia.

Al contrario, l’ambiente politico e l’opinione pubblica, sobillata dalla stampa, esortarono l’indeciso Baratieri affinché passasse all’offensiva.

Quest’ultimo, però, dopo i rovesci subiti all’Amba Alagi ed a Makallè, viveva un periodo di profonda crisi depressiva.

4. Le condizioni psicologiche del generale Baratieri

E proprio le condizioni psicologiche del generale comandante costituirono un’altra delle circostanze da approfondire per comprendere la disfatta di Adua.

Nel febbraio del 1896 i contrasti tra il Governatore Baratieri ed il generale Arimondi erano, ormai, evidenti e palesi a tutti. Il generale Arimondi - forse perché gli era stato tolto il comando della Brigata Indigeni, notoriamente il più ambito, per affidarlo al generale Matteo Francesco Albertone - non perdeva occasione per criticare anche aspramente l’operato del generale Baratieri, arrivando perfino a definire le continue ricognizioni armate che il suo Comandante in capo ordinava per controllare il nemico, “l’onanismo dell’arte militare”. In tale ambito, gli ufficiali più giovani, desiderosi di vendicare lo smacco di Amba Alagi, erano, per così dire, naturalmente inclini a condividere la linea di pensiero del generale Arimondi - unanimemente riconosciuto ed apprezzato quale l’eroe di Agordat - piuttosto che le attese di Baratieri giudicate troppo prudenti(13).

L’insieme di circostanze determinò, inevitabilmente, un clima davvero pesante nello SM del Comando della Colonia. Questa situazione, alla quale si era aggiunto il 13 febbraio il tradimento di due capi abissini a noi fedeli, aveva molto preoccupato Baratieri. Il Governatore, infatti, proprio in quei giorni si sentiva fisicamente e psicologicamente abbattuto.

Ad acuire i suoi problemi si aggiungeva l’atteggiamento del Governo che, ormai da un paio di mesi, lo ossessionava con pressanti “inviti” e prese di distanza sulle responsabilità dell’azione.

“Non do consigli perché solamente il generale sul luogo può decidere quale debba essere l’azione che a noi meglio convenga”, gli scrisse Crispi alla vigilia del Natale 1895.

Le note di indirizzo politico-militare ebbero una progressiva escalation fin dai primi giorni di gennaio, quando era in atto l’assedio di Makallè:

“Il Governo ti ha mandato quanto hai chiesto. Io aspetto un’altra vittoria… Bada a quel che fai. Ci va dell’onor tuo…”.

Mai sollecitare un Comandante, anche se politico, nell’onore!

Il 23 gennaio il richiamo all’onore rimbombò di nuovo insistentemente:

“Ricordati che Amba Alagi e Makallè sono due insuccessi militari… e che sono nelle tue mani l’onore dell’Italia e della monarchia”.

“Codesta è una tisi militare non una guerra; piccole scaramucce nelle quali ci troviamo sempre inferiori di numero; sciupio di eroismo senza successo; non ho consiglio da darvi perché non sono sul luogo, ma constato che la campagna è senza un preconcetto che vorrei fosse stabilito.

Siamo pronti a qualsiasi sacrificio per salvare l’onore dell’esercito ed il prestigio della monarchia”(14).

L’oggetto del telegramma ebbe su Baratieri un effetto particolarmente negativo perché egli comprese definitivamente di aver perso anche la fiducia del Governo e del suo amico Crispi che, da qualche giorno, aveva nominato nel generale Antonio Baldissera il suo successore(15).

Un militare tutto d’un pezzo come il generale Arimondi probabilmente non avrebbe colto il messaggio del telegramma.

Baratieri, invece, essendo uso alle manovre di palazzo, dove i segnali anche più sfumati vanno interpretati, capì che quella comunicazione annunciava, di fatto, la sua sostituzione dall’incarico. Da ciò il passo tra la volontà di restare fedele alle proprie convinzioni ed il desiderio di giocarsi tutto in una battaglia che, se vittoriosa, poteva costituire una clamorosa rivincita, fu più breve di quello che si pensi.

Baratieri, pertanto, soffriva quella situazione incombente ed immanente che faceva propendere per un attacco o, comunque, per qualcosa che permettesse di uscire dalla situazione di stallo in cui ci si era venuti a trovare, quasi noncuranti del pericolo determinato da un esercito scioano sempre più numericamente superiore, bene armato e molto determinato.

Anche la situazione logistica complessiva - come descritto in precedenza -ci vedeva svantaggiati perché insufficienti erano i collegamenti, la conoscenza del terreno e l’attitudine dei nostri soldati, specie quelli nazionali, ad un tipo di guerra per molti del tutto nuovo.

La prudenza avrebbe consigliato, quindi, una tattica attendistica, tenuto conto che l’esercito abissino aveva bisogno di vettovaglie ed in breve avrebbe dovuto ritirarsi. Ma i fatti andarono diversamente, cosicché si giunse, quasi inevitabilmente, al pomeriggio del 28 febbraio 1896, quando sotto la tenda del Comandante in capo venne presa da parte dei generali comandanti italiani quella fatale decisione di avanzare che avrebbe condotto il nostro esercito alla disastrosa sconfitta di Adua.

Si trattò di una situazione psicologicamente subita dal generale Baratieri che venne quasi “accerchiato” dall’alto e dal basso e che non seppe, anzi non ebbe la forza di imporre la propria linea che era sicuramente improntata all’attesa.

Baratieri aveva, infatti, ben presenti le difficoltà oggettive ed ambientali delle nostre forze, ma secondo una tendenza che purtroppo non è stata estranea nelle decisioni più importanti dei comandanti, non riuscì a rimanere fermo nella propria posizione, venendo, invece, a risentire di un forte condizionamento che aveva, per così dire, affievolito la sua voglia di “combattere” per imporre le proprie idee.

5. I generali di Baratieri

Baratieri era, quindi, circondato da collaboratori(16) la cui propensione all’offensiva ed il cui sprezzo del nemico erano ben noti e che, invece di servire da freno contro decisioni avventate, si rivelarono potente stimolo per la ormai offuscata capacità decisionale del comandante. Come è noto, gran parte del dibattito storico instauratosi sulla battaglia di Adua verte sul peso che ebbero le opinioni dei comandanti di brigata sulla decisione di avanzare assunta dal generale Baratieri, la sera del 28 febbraio 1896. In realtà, non si può negare che indagando sull’orientamento tattico e sulla mentalità di questi comandanti più diretti collaboratori di Baratieri, è possibile comprendere l’andamento, per molti versi inspiegabile, di certe decisioni assunte durante la famosa giornata del 1° marzo.

Sostanzialmente - è questa la principale chiave di lettura - occorre chieder-si, chi tra i generali italiani volesse ad ogni costo un attacco e chi, invece, sarebbe stato disposto al compromesso proprio di una tattica attendistica.

Troppo spesso gli storici hanno incentrato l’attenzione quasi esclusivamente sulla riunione del 28 febbraio, non svolgendo la opportuna indagine complessiva sul comportamento precedente e successivo dei generali italiani.

In verità, solo operando una disamina di tutta la condotta di Baratieri e dei suoi comandanti di brigata, è possibile individuare chi era effettivamente favorevole all’offensiva. Ed è proprio da questo esame che emerge come tutti i nostri generali volessero un attacco risolutivo contro l’Etiopia.

Già il 24 febbraio Baratieri aveva dovuto annullare un ordine di ritirata, che aveva provocato malumore, su “consiglio” dei comandanti di brigata.

Quello del “malumore” all’accenno di una eventuale ritirata è un tema ricorrente nella memorialistica di Adua, cosicché si è naturalmente portati a ritenere che nei nostri soldati e nei loro comandanti vi fosse un grande desiderio di avanzare. In effetti, sebbene il desiderio della “pugna” fosse più direttamente riconducibile agli ufficiali, non si può non affermare che anche la truppa iniziava ad essere stanca di quella situazione di stallo. In ogni caso, quello del 24 febbraio era stato il primo caso di “acquiescenza”, rivelatrice di quella sindrome da accerchiamento da parte del Comandante in capo al parere collettivo dei suoi generali di brigata. Dal suo canto, il generale Albertone era convinto che una ritirata avrebbe provocato un movimento in avanti del nemico con grave depressione del morale delle truppe.

Si è già detto come il generale Arimondi criticasse apertamente l’attendismo di Baratieri, definendo come “l’onanismo dell’arte militare” le continue ricognizioni armate disposte dal Governatore, che evidentemente non si sentiva affatto sicuro(17).

Non manca, inoltre, chi racconta come Arimondi fosse addirittura ossessionato dall’idea di avanzare, non tenendo in alcuna considerazione le truppe scioanoabissine.

Il generale Vittorio Dabormida, giunto dall’Italia animato da spiriti bellicosi, era - a sua volta - favorevole all’attacco. Docente alla Scuola di Guerra, non poteva non essere profondamente influenzato dalle dottrine esasperatamente offensivistiche, che insegnava e che in quegli anni permeavano i circoli militari e da un tendenziale profondo disprezzo verso le capacità in guerra dell’esercito nemico, nonchè dalla soverchia fiducia riposta nel fuoco dei nostri cinquantasei cannoni. Non a caso, occorre evidenziare come molti testimoni abbiano raccontato che Dabormida fosse

solito ripetere la frase in dialetto piemontese “ai butoma quatr’ granate e l’è faita”.

Il generale Giuseppe Ellena, arrivato da pochi mesi dall’Italia sembrava - a sua volta - esaltato dall’idea di attaccare l’esercito scioano, anche se era il primo ad ammettere di non conoscere l’Africa e che, pertanto, si sarebbe uniformato al parere dei suoi colleghi. Prototipo standard dell’idea che allora si aveva del “perfetto ufficiale”, tecnicamente preparato, era giunto in Colonia influenzato dal generale orientamento politico romano, votato all’abbandono della strategia attendistica del Baratieri(18). Già in una occasione aveva rivelato ad Albertone che, se il nemico si fosse mostrato, avrebbe dato disposizioni per “impegnare la lotta a fondo” e sembra andasse spesso ripetendo che il Paese voleva una battaglia ed una vittoria.

Tutti e quattro i comandanti di brigata, quindi, davano evidenti segnali di propendere per un attacco. Ma l’ottimismo sulla probabile riuscita dell’azione offensiva non era giustificato ed era inficiato da calcoli palesemente errati che non tennero conto delle condizioni psicologiche e materiali dei nostri ufficiali e dei nostri soldati.

Dalle considerazioni finora espresse appare evidente come, a parte il comprensibile desiderio di combattere che derivava da una non appropriata conoscenza dell’ammontare delle forze avversarie e del loro atteggiamento, non vi erano concreti segnali che potessero giustificare l’atteggiamento dei nostri comandanti, ai vari livelli, a premere perché il nemico fosse attaccato. Come già accennato, il primo controverso punto su cui per tanti anni si è dibattuto è se la decisione di Baratieri di avanzare sia stata spontanea o se egli sia stato “forzatamente” indotto all’azione dal comportamento dei suoi comandanti di brigata.

6. Il Gran Rapporto del 28 febbraio 1896

La questione non si è mai potuta risolvere in via definitiva, perché è veramente difficile stabilire cosa fu realmente detto la sera del 28 febbraio 1896, quando sotto la tenda del generale comandante fu tenuto quel famoso “Gran Rapporto” nel quale si decise l’attacco, poiché vi è incertezza addirittura sull’effettivo numero dei partecipanti alla riunione. Grazie alle memorie dei testimoni di quel giorno si è potuto stabilire, con buona probabilità, che il “rapporto” servì soltanto a ratificare una decisione in realtà già sostanzialmente presa da Baratieri il quale era consapevole della volontà dei suoi quattro generali e del suo capo di stato maggiore, colonnello Valenzano, di muovere, una volta per tutte, contro l’esercito di Menelik(19).

Si è già parlato dello stato d’animo di Baratieri e di come il telegramma di Crispi sulla “tisi militare”, a prescindere dalle reali intenzioni del suo autore(20), lo avesse indotto in una profonda preoccupazione. Nelle sue memorie e nella sua autodifesa, Baratieri sostenne di non aver voluto un attacco e che la sua decisione di avanzare fu dovuta soltanto alla drammatica situazione che si stava venendo a determinare per la carenza di vettovagliamento.

In realtà, Baratieri, durante i suoi anni in Africa, con lo spirito garibaldino che lo contraddistingueva, non aveva dato impressione di essere un attendista.

Al contrario, quando gli si era presentata l’occasione non aveva esitato ad avanzare e occupare nuovi territori. Si era trattato, però, in tutti quei casi di scontri limitati che avevano in nuce buone probabilità di successo.

Alla fine del febbraio 1896, invece, dopo le brucianti sconfitte dell’Amba Alagi e di Makallé; a seguito delle critiche cui era stato sottoposto da parte dei suoi stessi subordinati anche per effetto della accesa campagna di stampa, che aveva, tra l’altro, determinato l’espulsione dalla colonia di quasi tutti i corrispondenti; dopo la formale presa di posizione da parte dello stesso Crispi, con il famoso telegramma della “tisi militare”, fino a poco tempo prima suo amico e sostenitore, il generale Baratieri sul piano psicologico sentì verosimilmente il bisogno di “condividere” la decisione della responsabilità di un attacco. Per questo motivo, ben conoscendo gli orientamenti dei suoi comandanti di brigata, convocò la riunione del 28 febbraio non per prendere una decisione, bensì per ratificarla.

In questo modo, Baratieri avrebbe sempre potuto difendersi sostenendo che gli sarebbe stato impossibile oltre ad essere tatticamente inopportuno -contravvenire alla concorde decisione dei suoi generali. Tutto ciò, come è ovvio, implica una grave colpa del generale Baratieri che avrebbe dovuto assumere autonomamente la decisione con le relative responsabilità.

La famosa riunione, dunque, avvenne la sera del 28 febbraio.

Presenti, oltre al governatore ed al Capo di SM Colonnello Valenzano, erano i generali Arimondi, Albertone, Dabormida ed Ellena. Fuori dalla tenda si trovavano, invece, il maggiore Tommaso Salsa, sottocapo di SM, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d’ordinanza.

Baratieri, senza esprimere le sue idee e accennando, sembra, ad una possibile ritirata, informò i generali di averli chiamati non “ad un consiglio di guerra perché la responsabilità della decisione sarà sempre mia (…) ma ad aprirmi l’animo vostro, come nelle ordinarie occasioni di mosse e manovre e a darmi le consuete informazioni circa le condizioni delle truppe”(21).

Per primo parlò il generale Dabormida che, dopo aver affermato di preferire la morte al ritorno in Patria dopo una campagna ingloriosa, si dichiarò contrario alla ritirata, ritenuta pericolosa sia sul piano:

-psicologico, perché avrebbe abbattuto il morale delle truppe, convinto che il Paese fosse più propenso a sopportare la perdita di due o tremila uomini che a registrare un nuovo insuccesso;

-tecnico, in quanto una ritirata avrebbe sicuramente esposto i nostri soldati agli abissini che, più veloci in marcia, avrebbero avuto la possibilità di agganciare il contingente italiano durante la delicata fase del ripiegamento.

Per questi motivi ribadì la sua preferenza per un attacco.

Secondo a parlare fu Albertone, il quale andò oltre ogni ragionevole analisi per giustificare la sua propensione all’attacco, in quanto arrivò ad affermare che la situazione dell’esercito abissino sembrava indebolita e che la situazione logistica non era buona ma nemmeno disperata. Tutto ciò, a suo dire, sconsigliava la ritirata, manovra che avrebbe aperto agli abissini la strada dell’Eritrea.

Il generale Arimondi fu il terzo ufficiale a prendere la parola. Il suo intervento si confermò rivelatore della sua personalità e delle sue idee. Sprezzante del nemico, fiducioso nella superiorità degli italiani e sicuro della potenza di fuoco dell’artiglieria, evidenziò con l’impeto che lo distingueva, la necessità di propendere senz’altro per l’attacco.

L’ultimo a parlare fu il generale Ellena il quale, sebbene fosse arrivato in Colonia da poco tempo, non solo condivise gli orientamenti dei suoi colleghi, ma si sbilanciò nell’affermare che occorreva radunare il massimo delle forze disponibili e poi andare a cercare il nemico. In sostanza, “egli, pur non sapendo quasi niente, dava un parere favorevole all’attacco”.

Anche il capo di SM, colonnello Valenzano, fu favorevole all’offensiva.

Il solo tra gli ufficiali superiori che si rese conto della pericolosità della situazione fu il maggiore Salsa, che cercò fino all’ultimo di far cambiare parere al generale Baratieri.

Dopo aver sentito il parere dei suoi uomini più fidati, dunque, Baratieri nella notte del 28 febbraio decise di attaccare il nemico, affidandosi tra l’altro ad un servizio informazioni - come detto - non efficace. Infatti, come si è più volte ricordato, con la morte del maggiore Toselli, inutilmente sacrificato all’Amba Alagi per le smanie offensive del generale Arimondi, avevamo perso il capo della nostra intelligence che, vista la brevità di tempo, non era stato sostituito in modo idoneo dal pur valido maggiore Salsa. Così, gli “informatori” abissini ebbero buon gioco nel fornire false notizie, tanto che lo stesso Baratieri ebbe ad affermare che “durante la giornata del 29 tutte le informazioni combinavano per consigliare il movimento innanzi”. Non va sottaciuto che qualche ufficiale tentò di evidenziare la manovra degli scioani, ma il loro intervento cadde nel vuoto.

Da quanto finora esposto, traspare come il germe della sconfitta sia riconducibile al livello di preparazione dei quadri ed abbia riferimento alla disciplina dei soldati nonché all’inadeguatezza dell’equipaggiamento.

Nonostante questo, però, in molti nel corso degli anni hanno ritenuto che ad Adua gli italiani avrebbero potuto anche vincere. Così, vi è stato chi da una parte ha sostenuto che soltanto combattere quella battaglia con una tale sproporzione di forze - circa uno a sette - avrebbe comportato una sicura sconfitta, mentre altri sono stati dell’avviso che con una tattica diversa, più accorta, il combattimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

Per quanto possa essere spiacevole ripetersi, la storia della battaglia, caratterizzata da numerosi episodi di eroismo e di dedizione alla Patria, fornisce, ancora una volta, la dimostrazione del non funzionamento dalla catena di comando.

7. L'inizio della battaglia. Il combattimento della brigata Albertone

Il generale Baratieri il giorno dopo il Gran rapporto del 28 febbraio, chiamò i suoi generali per impartire loro le opportune istruzioni. L’ordine del giorno n. 87, privo di direttive sull’eventuale proseguimento dell’azione ma anche di ordini per un’eventuale ritirata, prevedeva sostanzialmente che il Corpo di operazione marciasse su tre colonne.

“Stasera il corpo d’operazione muove dalla posizione di Saurià in direzione di Adua formato nelle colonne sotto indicate:

-Colonna di destra (generale Dabormida): 2^ brigata fanteria - battaglione di Milizia Mobile

-comando 2^ brigata di batteria con le batterie 5^, 6^ e 7^, avrebbe dovuto prendere posizione sul colle Rebbi Arienni;

-Colonna del centro (generale Arimondi): 1^ brigata fanteria - 1^ compagnia del 5° battaglione indigeni - batterie 8^ e 11^ insieme alla brigata di riserva alle dipendenze del generale Ellena, avrebbe dovuto assestarsi alla sinistra della brigata Dabormida, sempre sul colle Rebbi Arienni;

-Colonna di sinistra (generale Albertone): quattro battaglioni indigeni -comando della 1^ brigata di batteria e batterie 1^, 2^, 3^ e 4^, avrebbe dovuto raggiungere ed occupare il colle Chidame Meret, completando, così, lo schieramento;

-Riserva (generale Ellena): 3a brigata fanteria - 3° battaglione indigeni 2 batterie a tiro rapido e compagnia genio”.

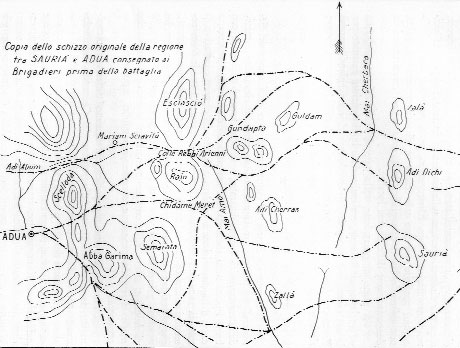

Ai Comandanti di brigata venne consegnato uno schizzo topografico compilato dal maggiore Salsa e da 3 tenenti che erano gli ufficiali ritenuti i migliori conoscitori del terreno(22).

Lo schizzo, però, si rivelò di un’assoluta imprecisione tanto che molti storici lo hanno spesso indicato quale prima causa della disastrosa sconfitta di Adua(23), soprattutto ove si consideri che il nemico conosceva tutte le sfumature dei luoghi che (particolare non certo trascurabile) su quei sentieri non noti avrebbero dovuto muoversi oltre 16.000 uomini con muli e cannoni e che con quelle montagne si perdeva subito il senso della profondità.

La marcia di avvicinamento stabilita nell’ordine di operazione ebbe subito il primo grave intoppo, da addebitare allo “slegamento” dei reparti, circostanza che aveva preoccupato Baratieri il quale nell’ordine di operazione e nelle raccomandazioni verbali aveva insistito sulla necessità che le unità restassero compatte e ben collegate e nella manovra seguissero l’allineamento.

Già all’inizio, infatti, la colonna Albertone commise un grave errore, poiché - a causa della differenza tra lo schizzo topografico e l’ordine di marcia - la colonna indigeni si incrociò con la testa della colonna Arimondi e ne bloccò la marcia per più di un’ora. Fu così che Albertone iniziò quella “fuga in avanti” che lo avrebbe portato lontanissimo dalle altre brigate e che avrebbe compromesso fin dalle prime battute il piano ideato dal generale Baratieri, il quale aveva più volte ammonito il suo comandante di brigata a rallentare la marcia e a seguire l’allineamento(24), in quanto le truppe indigene erano notoriamente più rapide rispetto a quelle bianche.

L’allineamento ed il coordinamento della manovra furono, invece, l’ultima preoccupazione di Albertone che per la smania di combattere raggiunse il suo obiettivo, il colle Chidame Meret, già alle 3.30 del mattino ed anziché fermarsi e prendere posizione, sostò per pochissimo tempo perché, secondo lui, il colle non si prestava a schierare un’intera brigata e perché le guide indigene avevano sostenuto che il vero colle Chidame Meret si trovava molto più avanti.

Questo è rimasto per molti anni uno dei punti più controversi del dibattito sorto intorno al combattimento di Adua, perché a seguito della decisione del generale Albertone di avanzare ancora, si perse ogni probabilità, qualora ve ne fossero mai state, di vincere la battaglia.

È quasi certo che Albertone, generale certamente competente e conoscitore della topografia, oltrepassò deliberatamente la posizione assegnatagli spinto da una volontà offensiva, sicuramente estranea al piano preparato da Baratieri.

Verosimilmente Albertone, molto favorevolmente impressionato dal fatto che nessuna traccia del nemico era stata trovata fino allora, sebbene la distanza da Adua si accorciasse rapidamente, aveva sperato di cogliere di sorpresa il campo abissino.

Abituato a disprezzare il nemico che aveva più volte evitato il combattimento sebbene in forze strabocchevoli, forse sperava in un successo, e tanto doveva essere sicuro di sé da non preoccuparsi di cercare il collegamento con le altre brigate, cosa che con le sue agili truppe gli sarebbe stato assai facile.

Il dolo del generale è confermato da altri indizi. E si sa che in assenza di riscontri oggettivi, più indizi tendono a formare una prova.

Albertone, infatti, non portò con sé la necessaria e prescritta apparecchiatura per la telegrafia ottica(25). Ciò induce a ritenere che egli avesse la precisa volontà di allontanarsi dal resto del Corpo di operazione e di poter, pertanto, agire svincolato da ogni eventuale più prudente direttiva del Baratieri. In ogni caso, pur ammettendo per un momento, solo per un momento, l’errore: anche se il generale Albertone aveva condotto la brigata indigeni parecchi chilometri oltre il punto assegnato dall’ordine di operazione, non necessariamente avrebbe dovuto impegnare battaglia.

Il giovane ed ambizioso generale, invece, quando il maggiore Domenico Turitto, comandante dell’avanguardia, segnalò con qualche perplessità di aver superato il Monte Rajo(26), non ebbe esitazioni ad ordinare il prosieguo dell’avanzata “senza incertezze”, profferendo pure la seguente frase: “Vada avanti non abbia paura!”, che turbò non poco l’ufficiale superiore.

La circostanza, meritevole di approfondimento per gli aspetti psicologici che, pungolando nell’orgoglio un comandante, possono determinare imprevedibili effetti sulla condotta delle operazioni, è senz’altro importante sul piano tattico, perché risultò una condanna per l’intero battaglione, che spedito in avanti con mezz’ora di vantaggio, precedette la brigata di 34 chilometri, distanza che avrebbe impedito qualsiasi aiuto, nel caso di impatto con il nemico. Intanto, il generale Albertone verso le 5.30, raggiunse il colle di Adi Becci e da questa posizione le guide gli indicarono il vero colle di Chidame Meret, a circa tre chilometri di distanza. Sulla sommità del monte, Albertone si accorse subito che l’esercito abissino, molto più numeroso di quanto lui avesse pensato, si stava preparando all’attacco. Ma ormai il maggiore Turitto si era spinto troppo avanti. L’avanguardia si era già scagliata contro il campo scioano ed era quindi impegnata nel combattimento.

Il generale Albertone in verità disapprovò energicamente il comportamento di Turitto che si scagliò avanti mentre aveva ordine di arrestarsi al colle di Chidame Meret. Ma non si può non credere che un attacco dell’avanguardia non fosse rientrato tra le eventualità dei piani del Comandante della brigata, almeno di non voler sostenere che il maggiore Turitto, da giudicare più che un temerario, assumendosi la responsabilità di una azione tanto rischiosa, si sentisse in grado al comando di una semplice avanguardia di sconfiggere da solo buona parte dell’esercito abissino costituito da oltre 100.000 uomini.

Quello che è certo, è che Albertone ordinò al Turitto di resistere fino all’ultimo uomo, provvedendo contestualmente a mettere in posizione le sue forze costituite dai 14 pezzi di artiglieria e dal battaglione del maggiore Valle sulla sinistra, dal battaglione Cossù sulla destra e dal battaglione del maggiore Gamerra in posizione di riserva, dietro le batterie.

Solo verso le 7.00 Albertone comunicò con il suo Comandante in Capo, con l’intento di indurlo a far gravitare tutto il Corpo di Operazione sulla sua posizione e di farlo in questo modo forzatamente aderire al suo piano.

Un’osservazione che non può sfuggire è che se fossero state impiegate le apparecchiature per la telegrafia ottica, lasciate invece al campo di Saurià, i messaggi, avrebbero potuto essere inoltrati in tempo reale, anziché impiegare più di due ore a raggiungere Baratieri. Per descrivere il comportamento doloso di tutti i comandanti di brigata, è bene evidenziare che Albertone non fu il solo ad aver dimenticato gli strumenti per telegrafare. Lo fecero tutti i brigadieri, quasi avessero temuto di dover dipendere troppo dal comando, da un generale non di Stato Maggiore.

Quanto ai messaggi recapitati a mano, furono più quelli che andarono persi che quelli che giunsero a destinazione, il che fa di Adua, oltre tutto, un raro esempio di pessimo impiego delle comunicazioni.

In ogni caso, quando le nostre artiglierie cominciarono a far fuoco, intorno alle 7.15, scompaginarono le file degli abissini. Il comportamento delle batterie fu ottimo ed inizialmente molto efficace, sia da parte di quelle indigene, sia di quelle bianche, dette “siciliane” perché il personale era per lo più proveniente dalla Sicilia.

Questo fu il momento più critico per l’esercito di Menelik, che subì perdite ingenti sia tra i soldati sia tra i capi.

Il tiro fu giustamente esercitato prevedendo che i serventi stessero costantemente in ginocchio o seduti, per offrire il minimo bersaglio al nemico. A quel punto, il generale Albertone credette, con ogni probabilità, di aver vinto e ciò avrebbe avuto un fondamento se a sostegno fossero tempestivamente giunte le altre brigate che, con un contrattacco a massa, avrebbero potuto gettare lo scompiglio nello schieramento abissino.

Le illusioni di vittoria del generale Albertone durarono, però, poco. Infatti, Menelik - incitato insistentemente dalla moglie Taitù, donna di grande personalità e da uno dei suoi vassalli, Ras Mangascià - ordinò ai circa 30.000 uomini della guardia imperiale di gettarsi nella mischia.

La manovra scioana si rivelò molto efficace perché, mentre una grande parte dell’esercito abissino continuò il dispendioso attacco frontale, altre due colonne procedettero all’avvolgimento della brigata italiana.

La tattica era semplice - in sé - e tutti sapevano effettuarla come se l’avessero imparata a memoria. In pratica, mentre gli italiani erano sulla collina, gli abissini avanzarono attraverso le gole, lungo i greti dei torrenti fino a quando un passaggio non consentiva loro di aggirare l’avversario e di spuntargli sui fianchi o alle spalle. Va aggiunto che nel vallone ai piedi del colle vi era un “angolo morto” - come lo definiscono gli artiglieri - che permetteva di avanzare, senza essere visti, fin sotto le nostre posizioni e di balzare addosso alla brigata.

La manovra sui fianchi permise agli scioani di capovolgere la situazione. Infatti, già alle 9.30, quasi 50.000 abissini circondarono le nostre forze cui Albertone impose di sparare fino all’ultimo colpo. Il grosso degli scioani però continuò ad avanzare come una marea montante nera irresistibile ed i guerrieri abissini, considerati a torto imbelli e vigliacchi, dimostrarono di non temere la morte in battaglia, fornendo un esempio convincente di capacità guerriera e di attaccamento al loro sovrano. E proprio questo incedere, che sembrò inarrestabile, dovette terrorizzare dapprima gli ascari e poi i soldati bianchi delle altre brigate i quali, constatata l’inefficacia dell’artiglieria, dovettero convincersi che non avrebbero potuto fare nulla per opporsi ai guerrieri abissini e che quindi l’unica via di salvezza sarebbe stata la fuga(27).

Alle 10.30, i sentimenti di gioiosa tracotanza di Albertone si tramutarono definitivamente verso la conferma che la sua brigata stava inesorabilmente avvicinandosi alla disfatta. Le batterie sparavano, intanto, i loro ultimi colpi contro la marea scioana che, con la sua schiacciante superiorità numerica, si avvicinava sempre più pericolosamente alle postazioni italiane. Furono gli ascari per primi ad indietreggiare, incuranti degli ordini dei loro ufficiali di opporsi ulteriormente e progressivamente a difesa in quella azione che è oggi descritta come “contrasto dinamico”(28).

Poco prima delle 11.00, dopo sole 10 ore dall’inizio del combattimento, la brigata indigeni era in rotta, diretta verso il campo di Saurià, cosicché il piano di Baratieri era irrimediabilmente naufragato. Molti ufficiali vennero uccisi tra cui il maggiore Turitto. Molti altri tra cui lo stesso generale Albertone vennero fatti prigionieri.

8. La marcia ed il combattimento delle brigate Arimondi ed Ellena

L’avanzata delle due colonne centrali, quella cioè del generale Arimondi seguita da quella del generale Ellena, cominciò subito dopo la partenza delle altre due brigate.

Il generale Baratieri, nelle sue memorie, si lamenterà per il fatto che i battaglioni non marciarono con la dovuta compattezza, riconoscendo, peraltro, che ciò era dovuto come si è già accennato alla mancanza di coesione delle truppe che erano di composizione eterogenea e che mai, prima di quel momento, avevano marciato insieme.

Anche se il morale dei soldati sembrò alto, i problemi di compattezza e coesione erano preoccupanti, se è vero, come spesso si dice, che “un esercito combatte come marcia”.

Come si è visto nel paragrafo precedente, quasi subito la marcia subì il primo intoppo, in quanto la brigata Arimondi dovette aspettare lo sfilamento della brigata indigeni. Ciò nonostante, le due brigate centrali e quella Dabormida con il morale alto e pieno “di ardimento e di speranza” giunsero, poco dopo le 6.00, quasi contemporaneamente sulla posizione stabilita.

Baratieri non si preoccupò subito della inspiegabile assenza della brigata Albertone, limitandosi ad inviare prima il colonnello Valenzano e poi il maggiore Salsa in esplorazione per ricercare il contatto con la brigata indigeni.

Sia Valenzano sia Salsa riferirono di aver solo scorto, a circa cinque o sei chilometri di distanza, alcune colonne, certamente della brigata di Albertone, allontanarsi verso occidente in direzione di una insellatura verso le alture di Abba Garima(29), quindi già assai discoste dalla posizione che la brigata avrebbe dovuto occupare, posizione che essi avevano nettamente individuata al di là del monte Rajo e collegata con l’altura su cui si erano recati.

Verso le 6.30, si cominciarono a sentire le prime fucilate e sul volto del generale Baratieri furono visibili i segni di una preoccupante incertezza, quando Dabormida, Valenzano e Salsa lo informarono sulla presunta posizione della brigata Albertone.

Solo intorno alle 8.00, il generale Baratieri si rese conto che la brigata indigeni si era spinta troppo avanti ed era rimasta intrappolata in un combattimento che, probabilmente, l’avrebbe vista soccombere.

Decise, pertanto, di modificare il suo piano originario.

In particolare, ordinò al generale Arimondi, che si trovava con la sua brigata sul colle Rebbi Arienni, di avanzare e di occupare il monte Rajo ed al generale Ellena di prendere posizione sul colle Rebbi Arienni, dopo che questo fosse stato sgombrato dalla brigata Arimondi, mentre il generale Dabormida avrebbe dovuto portarsi più avanti rispetto al colle Rebbi Arienni, sullo sperone che si chiama Bellah.

Da qui, se le carte non mentivano, si poteva piegando a sinistra “dare la mano” ad Albertone duramente impegnato con l’artiglieria per tentare di fermare la marea abissina avanzante.

Lo schieramento italiano, a questo punto, prevedeva sulla sinistra ed al centro, fra il monte Rajo e lo Zeban Darò, la brigata Arimondi, verso destra; fra lo Zeban Darò e il monte Bellah, la brigata Dabormida; ancora più a destra, sul monte Erar, il battaglione del maggiore De Amicis e la compagnia indigeni del capitano Pavesi, che aveva il compito di proteggere il fianco della brigata Dabormida; in posizione di riserva, la brigata Ellena.

Questo schieramento, però, fu subito compromesso dall’errore di Dabormida, che invece di arrestarsi sulle posizioni assegnategli (come detto il margine doveva essere il monte Bellah), proseguì verso il vallone di Mariam Scioaitù.

L’errore fu aggravato dal comportamento di Baratieri che, per tentare di capire dove si trovassero intere unità del suo Corpo di operazione, cambiato il suo ottimo punto di osservazione - dal quale avrebbe potuto dominare l’intera situazione - non si accorse della direzione sbagliata presa dalla brigata Dabormida.

Quello che Baratieri vide dal suo nuovo punto di osservazione gli diede -in ogni caso - la conferma di come fosse vano sperare in una qualsiasi efficace resistenza della brigata Albertone che potesse consentirne il ripiegamento verso le posizioni retrostanti.

Baratieri, tra l’altro, comprese subito che sarebbe stato quasi impossibile richiamare all’ordine gli ascari i quali combattevano come furie senza badare alla vita fino a quando sentivano che c’era la possibilità di vincere, mentre indietreggiavano disordinatamente senza poter essere fermate, quando avevano l’impressione che tutto era perduto.

Alle 10.30, il ripiegamento degli ascari divenne incontrollabile ed ebbe anche un disastroso effetto sul morale delle truppe bianche, perché la ritirata degli indigeni, nella fantasia dei soldati italiani, inconsapevoli di quanto effettivamente era accaduto, assunse il significato di un “tradimento da parte dei neri”.

Inoltre, gli ascari, inseguiti da una massa imponente di abissini, giungevano nei pressi delle linee italiane frammisti ai nemici, cosicché i nostri soldati furono spesso impossibilitati a sparare per paura di colpirli.

Verso le 10.30, entrata in azione l’artiglieria delle brigate centrali, la battaglia visse la sua fase più delicata, nella quale si delineò chiaramente la sconfitta con la parte sinistra dello schieramento oramai quasi completamente scoperta, con la brigata Dabormida perduta nella vallata di Mariam Scioaitù e con l’enorme massa degli abissini che, continuando inesorabilmente a crescere, aveva quasi completato la sua consueta manovra di aggiramento.

I nostri soldati erano, ormai, senza guida in quanto, fin quasi dall’inizio della battaglia, molti reparti erano rimasti privi dei loro ufficiali anche a causa delle sciarpe azzurre e dei galloni bleu e rossi che, spiccando a grandi distanze sulle tenute bianche, dettero agio ai pochi che miravano, di convergere su di essi i propri tiri.

La situazione risultò così compromessa che i soldati italiani, ai quali era stata data “la certezza della vittoria”, compresero che essa sarebbe avvenuta solo con un miracolo. Ovunque, infatti, i nostri reparti registravano gravissime difficoltà.

Insieme al terzo battaglione indigeni - comandato dal valoroso tenente colonnello Giuseppe Galliano, l’eroe di Makallè - crollava, con un’inaspettata repentina ritirata, anche la difesa di estrema sinistra. Non tutti i reparti del terzo battaglione indigeni seguirono, però, il movimento di ritirata. Alcuni, con alla testa il colonnello Galliano che cercava di arrestare la ritirata dei suoi ascari tenendoli al fuoco a colpi di staffile, tentarono inutilmente di resistere.

Caddero tutti e quattro i comandanti di compagnia: su 23 ufficiali 10 furono uccisi e sopravvissero soltanto 300 soldati.

Lo stesso colonnello Galliano, più volte ferito, si rese conto che la fine era ormai prossima, tanto che rivoltosi agli ufficiali ed agli ascari disse: “Signori, si dispongano con la loro gente e vediamo di finire bene”.

Nel frattempo, Baratieri cercò di evitare il disastro ordinando l’intervento massiccio della brigata di riserva, che egli credeva ancora integra, senza sapere invece che soltanto cinque delle ventiquattro compagnie erano disponibili, in quanto da più di un’ora anche la brigata Ellena, all’insaputa di Baratieri, era impegnata nel fronteggiare gli attacchi degli abissini che, aggirato il monte Rajo, si erano presentati alle spalle del contingente italiano.

Si è spesso criticata la condotta del generale Ellena, per non avere saputo manovrare a dovere la sua brigata.

In effetti, i singoli battaglioni della brigata Ellena svolsero bene il loro compito, senza però risultare in linea con l’evoluzione della manovra complessiva.

In una situazione di estrema confusione, il Corpo di operazione perdette due tra i protagonisti della nostra avventura coloniale: il generale Arimondi ed il tenente colonnello Galliano, caduti in combattimento, dopo che, già feriti, preferirono la morte alla ritirata, che avrebbe significato il crollo degli ideali e di tutte le aspirazioni per i quali erano arrivati in Africa(30).

Verso mezzogiorno, constatata l’impossibilità di qualsiasi resistenza, il generale Baratieri ordinò che si suonasse la ritirata.

Anche questa manovra si rivelò disastrosa, in quanto coloro che riuscirono ad udire i relativi segnali di tromba, li interpretarono come un “si salvi chi può”. Ed in assenza di alcun piano i soldati furono progressivamente percorsi da un fremito di terrore che fece loro perdere la testa.

Diversi si suicidarono in quel momento, altri, affranti, si fecero massacrare senza opporre più alcuna resistenza.

Verso le 15.00, ormai in piena ritirata, Baratieri tentò un’ultima resistenza, lanciando gli uomini attorno a sé al contrattacco al grido di “Viva l’Italia”.

La situazione si rivelò, però, ancor più problematica perché le vie di ritirata erano infestate dalla popolazione dei villaggi che, ormai in rivolta, non aspettavano altro che dare addosso ai nostri soldati.

Le perdite subite nella ritirata furono ancor più numerose per il comportamento tenuto dal colonnello Giulio di Boccard il quale, incaricato di sorvegliare, con un reggimento di circa 1.500 uomini, la linea delle retrovie, intimorito dai rischi che correva la sua colonna dovuti alle difficoltà del terreno ed a pericoli di proditorii attacchi avversari, ritenne opportuno ritirarsi, abbandonando, così, i soldati italiani in balia di ribelli e nemici.

Le due colonne del generale Baratieri e del colonnello Valenzano raggiunsero all’alba del 3 marzo rispettivamente, Adi Caiè ed Adi Ugri, per poi riunirsi e finalmente rientrare, in maniera relativamente tranquilla, in Eritrea.

9. La marcia ed il combattimento della brigata Dabormida. La disfatta è completa

Quando il generale Dabormida venne informato da Baratieri della decisione di avanzare, provvide a comunicare la notizia agli ufficiali della sua brigata.

Alcuni dalla trepidazione non riuscirono a credere che finalmente fosse giunto il momento di avanzare. Verso le 6.00, dopo una marcia notturna di quasi 10 ore, che dimostrò, tra l’altro, come il generale Dabormida non possedesse neppure le più elementari nozioni sulla resistenza dei suoi soldati, che furono costretti quel giorno a passare dalla marcia al combattimento e dal combattimento alla distruzione completa, senza ristoro e senza riposo, la brigata giunse ad occupare la posizione assegnatale.

Tra le 6.30 e le 7.00, quando ormai si sentiva l’eco dei primi combattimenti, Dabormida, invece di attestarsi fra lo Zeban Darò ed il monte Bellàh, che rientrava nei nuovi piani di Baratieri, si incanalò verso il vallone di Mariam Scioaitù per non farne più ritorno. Il generale Baratieri, nelle sue memorie, rivelò che quanto accadde fu dovuto ad un errore, forse involontario, del Dabormida.

Rimarrà, con ogni probabilità, impossibile sapere come effettivamente si svolse la vicenda, in quanto il generale Dabormida, l’unico che avrebbe potuto fornire la testimonianza risolutiva, perse la vita sul campo di battaglia. Appare difficile credere che il generale Dabormida possa aver trasgredito “dolosamente” gli ordini di Baratieri, desideroso, come gli altri suoi colleghi, di prendere la mano al Comandante ed entrare a tutti i costi da protagonista nell’azione.

Egli, infatti, si distingueva in ogni occasione per la spiccata osservanza della disciplina e per la costante deferenza verso i superiori dei quali eseguiva scrupolosamente gli ordini senza permettersi la più lieve discussione.

Per questo motivo il generale durante tutto quel tragitto e poi ancora quando si trovò isolato nella valle di Mariam Scioaitù, aveva l’assoluto convincimento di aver seguito puntualmente l’ordine ricevuto.

Sebbene fosse in qualche modo ormai evidente che la battaglia gravitava sulla sinistra, considerata la rigidità mentale dell’ufficiale piemontese, qualsiasi pur timido suggerimento da parte dei suoi collaboratori di convincerlo a spostare la brigata verso una posizione diversa, venne interpretato dal generale come un tentativo di “prendergli la mano” e rimase, quindi, inascoltato.

Dabormida, intanto, aveva commesso un altro errore, perdendo il contatto con la sua avanguardia, comandata dal maggiore De Vito.

Così, verso le 10.00, il battaglione indigeni di “milizia mobile” al comando del maggiore De Vito, investito da una violenta raffica di fuoco da parte abissina, venne rapidamente decimato.

Anche in questa occasione e per gli stessi precedenti motivi, la ritirata degli indigeni si trasformò in una rotta che contagiò anche i soldati bianchi.

Intorno alle 11.00, infatti, secondo un graduale inesorabile crescendo, la brigata Dabormida dovette sostenere l’urto della tanto celebrata cavalleria Galla.

In un primo momento, il combattimento della brigata Dabormida fece segnare un momento di stasi, poiché gli abissini stavano producendo il loro massimo sforzo contro le brigate Arimondi ed Ellena.

La fase di stanca venne erroneamente valutata dagli ufficiali e dai soldati italiani che, come era già successo per la brigata Albertone, ebbero l’illusione di avere vinto.

L’atmosfera ed il morale dei soldati erano, quindi, almeno in quel frangente, soddisfacenti.

Fu a questo punto, verso le 13.00, che il generale Dabormida inviò a Baratieri un messaggio per informarlo “sulla buona situazione in cui egli credeva di trovarsi”.

Il messaggio, però, non poté giungere a destinazione perché le brigate centrali erano state, nel frattempo, disarticolate dall’urto abissino ed il generale Baratieri si stava ritirando con i resti delle due colonne di centro.

Gli abissini, così, annientate di fatto le brigate di Arimondi e di Ellena, confluirono in massa verso la brigata Dabormida, per la quale ben presto la situazione divenne insostenibile.

Tra l’altro, come era già successo nel caso delle altre brigate, molti dei nostri reparti si erano trovati quasi subito senza ufficiali, i quali più specialmente presi di mira dal nemico, si ostinavano - per amor proprio e per infondere coraggio - a restare in piedi anche quando la truppa era a terra.

Il generale Dabormida, ora preoccupato della mancanza di notizie delle altre colonne, cercò di alleggerire la pressione sulla brigata, attraverso gli assalti alla baionetta, che però si rivelarono inefficaci.

Verso le 16.00, Dabormida ordinò, allora, la ritirata che diede vita all’ennesimo calvario per le nostre truppe costrette, ancora una volta a ritirarsi lungo sentieri impervi e ripidissimi. Fu in questa fase che scomparve per sempre il generale Dabormida.

La ritirata, come nelle occasioni precedenti, si tramutò in una disastrosa rotta. Spesso si registrarono comprensibili scene di panico che contribuirono ad accrescere le dimensioni della strage.

Lo spettacolo che si presentò agli occhi dei soldati fu spesso raccapricciante, per effetto delle orrende mutilazioni prodotte dagli scioani.

Intanto, i soldati continuavano affannosamente la disastrosa salita, tanto serrati gli uni sugli altri, che di tanto in tanto qualcuno rotolava per le ripide scarpate.

Così, con la morte nel cuore per la rabbia e la disillusione per la sconfitta che si univa al terrore per i ribelli, alla fame ed alla stanchezza, i resti della brigata Dabormida giunsero ad Adi Caièh, tra il 3 e di 4 marzo.

Con il massacro della brigata Dabormida, si concluse definitivamente la battaglia di Adua e cominciò il calvario per circa 1.500 soldati italiani caduti in mano nemica.

10. Osservazioni finali

Tra disegni topografici grossolanamente errati, tra guide indigene infide e traditrici, tra dimenticanze di ogni genere, i nostri soldati affrontarono una marcia di circa dieci ore per raggiungere il campo di battaglia e misurarsi con un nemico di gran lunga superiore in numero, su di un terreno ostile e sconosciuto.

Basterebbero già queste considerazioni a spiegare il perché della sconfitta, dovuta soprattutto al mancato coordinamento delle colonne italiane che si presentarono al nemico in successione di tempo, ma esse andarono ad aggiungersi ad altri errori anche volontari dei generali italiani.

Si può credere alla buona fede di Dabormida che, per un probabile malinteso con il Baratieri sprofondò con un’intera brigata in un vallone ad imbuto senza una via d’uscita, dove i nostri soldati vennero accerchiati e massacrati.

Ma non si può credere alla buona fede del generale Albertone il quale, con la sua condotta, può davvero essere ritenuto il principale artefice della sconfitta.

Non può credersi, in buona sostanza, che un uomo della sua intelligenza tattica possa aver:

-sbagliato in maniera così evidente nel far prendere posizione alla sua brigata;

-dimenticato al campo di Saurià la strumentazione per la telegrafia ottica (in modo da poter essere maggiormente libero di agire);

-ordinato la ritirata solo quando gli fu evidente che le altre brigate non sarebbero giunte in suo sostegno.

Le testimonianze dei protagonisti, tra l’altro, concordarono nell’evidenziare la precisa volontà di Albertone di dare battaglia quel giorno e non furono pochi, inoltre, coloro che ritennero che il giovane generale italiano fosse stato l’unico realmente in grado di vincere. In effetti, anche se ciò può apparire paradossale, ci fu un momento nel corso dell’attacco nel quale i nostri soldati ed Albertone stesso ebbero la quasi certezza di aver vinto.

L’artiglieria, infatti, causò perdite ingentissime nelle file abissine, tanto da indurre Menelik stesso a parlare di ritirata.

Fu l’ostinazione di Taitù e di Mangascià a convincere il Negus a gettare nella mischia i 30.000 uomini della guardia imperiale ed a capovolgere così le sorti dello scontro. Del resto, si è anche affermato che se in quel momento a sostegno di Albertone fossero giunte le altre brigate, forse il combattimento avrebbe avuto per noi una conclusione differente. Tale ragionamento, tuttavia, ha prestato il campo a severe critiche poiché era impossibile che le altre brigate potessero giungere in tempo sul campo di battaglia, considerata la distanza e lo sfinimento dei soldati, in marcia da oltre nove ore.

Avventata si rivelò, quindi, la condotta di Albertone, la cui ostinata ambizione portò allo sfaldamento del disegno tattico di Baratieri ed alla conseguente sconnessione del fronte italiano.

E una volta annientata la brigata indigeni, la situazione fu tale che, anche senza l’errore di Dabormida, la battaglia per gli italiani poté dirsi segnata.

Un altro degli interrogativi, che è stato causa di accese discussioni, riguarda il valore dei nostri soldati durante il combattimento del primo marzo.

Il giudizio su di essi ha risentito inevitabilmente delle condizioni ambientali in cui si svolse la battaglia.

In generale, può affermarsi che i soldati italiani tennero con diligenza e grande valore le loro posizioni, almeno fino a quando furono protetti dall’azione dell’artiglieria. Quando, però, essi si resero conto che nulla sarebbe stato in grado di fermare la marea nera avanzante, allora l’istinto di sopravvivenza prese probabilmente il sopravvento.

A giustificazione dell’abbandono delle posizioni bisogna ancora ricordare che essi non ebbero modo nel breve periodo di permanenza in colonia, di ambientarsi, di acclimatarsi e di addestrarsi per quel tipo di guerra e che fin dall’inizio del combattimento, in molti casi rimasero privi dei loro comandanti, colpiti più facilmente degli altri a causa della bardatura - copricapo bianco e sciarpa azzurra sul petto - che li rese riconoscibili anche a grande distanza(31).

Altro aspetto da non sottovalutare fu quello psicologico connesso con le notizie circolate al Campo di Saurià, secondo le quali i condottieri abissini erano soliti infierire sugli avversari, mutilandoli, come purtroppo si verificò, dell’organo virile.

Severe ed ingiuste critiche furono mosse anche nei confronti dei nostri ascari, asseritamente responsabili di essersi ritirati troppo in fretta, senza aver mantenuto la loro fama di intrepidi ed indomabili combattenti.

In questo caso, la giustificazione è ancora più semplice da trovare. Non si poteva infatti, pretendere che gli ascari, nati come corpo d’assalto, potessero condurre altrettanto efficacemente una guerra di posizione.

Bianchi ed ascari, inoltre, dovettero fare i conti con un nemico valoroso che, incurante della strage provocata dall’artiglieria italiana, continuò imperterrito ad avanzare, denotando così elevato coraggio e sfatando, in maniera per noi più che mai convincente e traumatica, il mito che voleva il soldato abissino incapace e indisciplinato.

Proprio di fronte a questo incedere travolgente dei guerrieri etiopici, bianchi ed ascari dovettero verosimilmente credere che l’unica possibilità di salvezza avrebbe potuto essere tentare di rientrare al Campo di Saurià.

Queste le osservazioni sul fatto d’arme.

Altre considerazioni possono svolgersi sull’accoglienza dei nostri soldati al loro rientro in Italia, caratterizzata, purtoppo, da una certa ostilità non solo della gente abilmente sobillata dalla stampa e da gruppi sociali e politici contrari per motivi diversi all’avventura coloniale, ma anche dell’ambiente militare che, evidentemente, iniziava ad accusare i primi sintomi di quel “complesso di Adua”, che lo avrebbe accompagnato fino alla campagna mussoliniana del 1935-36.

Per mesi, i giornali si occuparono della “disfatta di Adua”, mentre le dimostrazioni dell’opinione pubblica contro la guerra furono violente, con vere e proprie esplosioni di collera. Ai moti partecipò, senza distinzioni di categorie sociali, buona parte della popolazione.

In quasi tutte le città si organizzarono comizi e raduni, dimostrazioni studentesche e proteste di operai. Alla stazione ferroviaria di Pavia, per impedire la partenza di altri soldati, vennero addirittura divelte le rotaie.

Di fronte al contegno più o meno spontaneo del Paese, a Crispi non rimase altra alternativa che dare le dimissioni.

“Sacrificare l’uomo per salvare il regime” fu la scelta che costò la carica a Crispi, ancora prima del dibattito parlamentare.

Abbiamo accennato allo “spettacolo” dopo l’arrivo della triste notizia del massacro di Adua.

Si gridò “Abbasso Crispi ! Via dall’Africa!” e, purtroppo, anche “Viva Menelik !” l’autore del massacro.

Invece di accogliere la notizia della sconfitta con la calma di un popolo forte, magari esprimendo propositi di rivincita, che sarebbero stati comprensibili, si arrivò perfino ad approvare una carneficina, ove si pensi che a fronte di oltre 5.600 caduti si contarono solo 500 feriti.

Ben 14 furono le medaglie d’oro al valor militare concesse alla memoria.

Il ministero Crispi, dimessosi il 5 marzo 1896, rimase in carica fino al 9 marzo. Il 7 il Re, dopo le manifestazioni che si registrarono anche in Parlamento, si rese conto che era impossibile affidare il compito di costituire un nuovo governo sia agli uomini della sinistra costituzionale e del centro, che avevano fatto parte del governo Crispi, sia all’opposizione anticrispina.

Incaricò per la costituzione del nuovo ministero il generale Cesare Ricotti, che però trattenne per sé il solo ministero della guerra, indicando il nuovo Presidente del consiglio nel marchese Di Rudinì.

Il nuovo capo del governo, il 17 marzo, presentando il nuovo Gabinetto alla Camera, rivolse un saluto ai caduti in Africa e dichiarò che i nostri soldati erano stati sul campo di battaglia con la più scarsa preparazione e in condizioni tali che qualsiasi esercito si sarebbe trovato soccombente.

Con la pace di AdisAbeba, alcuni italiani sostennero che “la nostra vergogna fu completa. Più che gli Abissini in Africa avevano vinto i nostri demagoghi in Italia, tutti coloro che avevano predicato contro la politica di espansione, che avevano reclamato il ritiro delle truppe dall’Eritrea, che avevano chiamato sciagurata e maledetta l’impresa africana, che si erano con insano sentimentalismo preoccupati della sorte di un migliaio di prigionieri ed avevano trascurata quella della nazione”.

Si concludeva, così, definitivamente, la storia di Adua, una storia fatta di errori politici e militari, dai quali, peraltro, traspaiono numerosi episodi di puro eroismo e di sentitissimo amor di Patria che animarono i nostri soldati anche nei momenti più difficili. Degli errori si è, talvolta, cercato di negare l’evidenza, adducendo a pretesto della sconfitta un destino avverso o più semplicemente un insieme di circostanze sfortunate.

In realtà, però, la sconfitta di Adua risultò figlia legittima delle inefficienze politico militari della catena di comando, cioè di chi, avrebbe dovuto rendersi conto che, in quelle circostanze, l’ambizione, il coraggio e la fortuna non sarebbero potuti bastare, da soli, per vincere una guerra.

(*) -Colonnello t.SG dei Carabinieri, Capo Ufficio Legale del Comando Operativo di Vertice Interforze.

(1) -Che costituiscono le tappe più significative dell’avventura coloniale italiana di fine ottocento.

(2) -Si trattava molte volte di elementi di minore livello culturale ma con grandi qualità di soldato.

(3) -Si trattò di una bruciante sconfitta, subita il 26 gennaio del 1887, quando una colonna di circa 500 soldati italiani (tra nazionali ed ascari) al comando del Ten. Col. De Cristoforis, venne trucidata da oltre 10.000 abissini agli ordini di Ras Alula. Dogali rappresentò una sorta di prova generale di Adua, dove si evidenziarono alcuni difetti relativi all’organizzazione del comando e del movimento della colonna, che si ripresentarono, su scala maggiore, dopo circa dieci anni, in quel fatidico 1° marzo 1896.

(4) -Era frequente, a quei tempi, la circostanza che molti ufficiali, soprattutto di grado elevato, fossero membri del Parlamento.